弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士

第一東京弁護士会所属

関西学院大学法学部卒業

同志社大学法科大学院客員教授

弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士

第一東京弁護士会所属

関西学院大学法学部卒業

同志社大学法科大学院客員教授

弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

自身に異母兄弟がいる場合、「異母兄弟がいると相続はどうなるのだろう」と気になりますよね。

「異母兄弟には遺産を渡したくないな」と考える人も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、異母兄弟にも相続権はあります。

異母兄弟が相続人となり得るケースは、「父親が亡くなった場合」と「兄弟が亡くなった場合」の2つです。

「兄弟が亡くなった場合」はルールが少々複雑ですが、本文で分かりやすく解説していきます。

異母兄弟が関わる相続は、関係性がうすかったり、複雑な感情を抱いていたりして、トラブルに発展するケースが多くあります。

トラブルが深刻化してしまうと、遺産分割の話し合いの決着がつかず、いつまでも相続財産を受け取ることができません。

相続をスムーズに進めるためには、相続ルールを正しく理解し、事前にトラブル対策をしておくことが大切です。

そこで今回は

・異母兄弟の相続|相続権と相続割合

・異母兄弟との遺産相続の進め方

・異母兄弟との遺産相続で起こる3つのトラブルとトラブルを避けるための3つの対処

・異母兄弟に相続させたくない場合にできる6つの対処法

・異母兄弟の相続の注意点3つ

・異母兄弟との相続で弁護士ができる4つのこと

について詳しく解説していきます。

これを読めばあなたも、異母兄弟との相続を円滑に行うことができるようになります。

相続の弁護士費用に、新しい選択肢を。

サリュは、お客様の弁護士費用の負担を軽減するため、

月額料金プランと着手金無料プランを用意しました。

最良の法的サービスを、もっと身近に。

相続の弁護士費用に、

新しい選択肢を。

サリュは、お客様の弁護士費用の負担を軽減するため、

月額料金プランと

着手金無料プラン

を用意しました。

最良の法的サービスを、もっと身近に。

父親や兄弟が亡くなった場合、異母兄弟でも全血兄弟(父親も母親も同じ兄弟)と同じく相続権があります。

異母兄弟とは、父親は同じであるものの、母親が異なる兄弟姉妹のことです。

異母兄弟にあてはまるケースと、あてはまらないケースは下記のとおりです。

【異母兄弟の定義】※子供から見た関係性

| 異母兄弟である | ・父親とその前妻または後妻との間に生まれた子 ・父親が認知した、婚姻外で生まれた子 ・父親が養子縁組した子 |

| 異母兄弟ではない | ・父親が認知していない、婚姻外で生まれた子 ・父親の前妻または後妻の連れ子で、養子縁組をしていない子 |

異母兄弟で相続権が発生するケースは兄弟の父親が亡くなるケースと、兄弟が亡くなるケースの2つのパターンがあります。

どちらのケースにあてはまるかによって、相続権や相続割合が異なります。

詳細はケース別に紹介していくので、自分があてはまる方のケースを選び、リンクから移動して読み進めていくようにしてください。

父親が亡くなった場合の相続では、子供の立場なら異母兄弟でも必ず相続権を持ち、その相続割合はどの子供でも同じです(遺言がない場合)。

父親が亡くなった場合、その子供は全員相続人になります。母親が異なっていることは関係ありません。

民法で下記のとおり定められています。

| 民法第887条 “被相続人の子は、相続人となる。 ”引用:民法 | e-Gov法令検索 |

前妻の子であろうが、認知した婚外子であろうが、父親の子であれば等しく相続権を得ることになります。

相続割合についても、父親が亡くなった場合、その子供の相続分は全て同じ割合です。

同じ子供という立場に変わりはないので、優劣はつきません。

民法でも下記のとおり定められています。

| 民法第900条4項 “子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。 ”引用:民法 | e-Gov法令検索 |

父親が亡くなったときに配偶者がいる場合といない場合とで割合が異なるので、ケース別で見ていきましょう。

父親が亡くなったときに配偶者がいない場合は、子供のみが相続人となり、子供の人数分で相続財産を等分します(民法第900条4項)。

例えば、図のように配偶者がすでに亡くなっていて、故人の子供が異母兄弟を含め3人いる場合、子供3人で相続財産を均等に分け合うことになります。

父親に配偶者がいる場合、つまり父親が亡くなったとき婚姻中でその妻がまだ健在である場合、相続の割合は配偶者が2分の1、子供が2分の1と定められています(民法第900条1号)。

子供が複数人いる場合は、子供の相続分をさらに人数で均等に割ります。

例えば、図のように、異母兄弟を含めた故人の子供が3人いる場合、子供の取り分の2分の1を3人で等分(一人6分の1)で分け合うことになります。

なお、この場合配偶者が誰であるか(自分の母親か、異母兄弟の母親か)は問いません。

異母兄弟の相続は父親がなくなった場合だけではなく、兄弟が亡くなった場合にも生じる可能性があります。

ただし、異母兄弟の相続割合は全血兄弟の半分です。

兄弟が亡くなった場合、ほかの兄弟(異母兄弟も含む)が相続人となるのは、故人に子供がおらず、両親がすでに他界しているケースです。

民法では、相続人になれる血族は下記のとおり順番が定められています(民法第887条・889条・890条)。

上位に該当する人がいる場合、下位にあたる人には相続の権利はありません。

この順位は以下の通り定められています。

1位 子供

2位 両親

3位 兄弟

亡くなった故人に子供がいる場合、兄弟には相続する権利は発生しません。また故人の両親がいる場合も異母兄弟に相続権は発生しません。

このため、故人に子供も両親もいない場合、異母兄弟にも相続権が発生することになります。

兄弟が亡くなった場合、異母兄弟の相続権の有無は全血兄弟と同じですが、相続割合は全血兄弟の半分となります。

民法でも下記のとおり定められています。

| 民法第900条4号ただし書 “父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。 ”引用:民法 | e-Gov法令検索 |

兄弟が亡くなったときに配偶者がいる場合といない場合とで割合が異なるので、ケース別で見ていきましょう。

亡くなった兄弟に配偶者がいない場合、兄弟のみで相続財産を分けることになりますが、異母兄弟の相続分は全血兄弟の2分の1です。

前節の表の場合の2人の相続人の相続財産の割合は、全血兄弟が3分の2、異母兄弟が3分の1となります。

少しややこしいため、兄弟構成別の相続分を下表にまとめたので、参考にしてください。

【兄弟構成別の相続分(配偶者がいない場合)】

| 相続人 | 全血兄弟1人あたりの相続分 | 異母兄弟1人あたりの相続分 |

|---|---|---|

| 全血兄弟1人・異母兄弟1人 | 2/3 | 1/3 |

| 全血兄弟2人・異母兄弟1人 | 2/5 | 1/5 |

| 全血兄弟1人・異母兄弟2人 | 1/2 | 1/4 |

| 全血兄弟2人・異母兄弟2人 | 1/3 | 1/6 |

| 全血兄弟3人・異母兄弟1人 | 2/7 | 1/7 |

| 全血兄弟1人・異母兄弟3人 | 2/5 | 1/5 |

各兄弟の相続分の計算方法は、異母兄弟1人分の持分を1、全血兄弟1人分の持分を2として、(自分の持分)÷(全員の持分を足した数字)です。

【計算方法】

| 故人:Aさん(配偶者なし) Aさんの全血兄弟:Bさん(持分2) Aさんの異母兄弟:Cさん(持分1)・Dさん(持分1)・Eさん(持分1) 《相続分の計算式》 母数= 2 + 1 + 1 + 1 = 5 Bさんの相続分=2/5 Cさん・Dさん・Eさんの相続分=各1/5 |

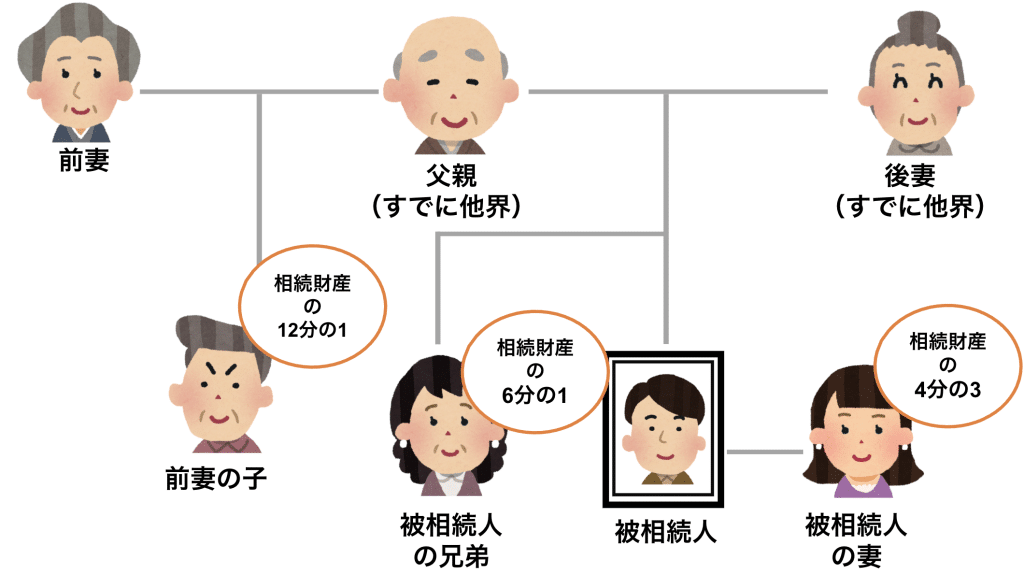

亡くなった兄弟に配偶者がいる場合、相続割合は配偶者が4分の3、兄弟が4分の1と定められています(民法第900条3項)。

以下の図のように、被相続人に配偶者がいた場合、まず相続財産の4分の3を配偶者が取り、残りを3分割し、全血兄弟が3分の2(相続財産の6分の1)、異母兄弟が3分の1(相続財産の12分の1)の割合で分け合います。

少しややこしいため、兄弟構成別の相続分を下表にまとめたので参考にしてください。

【兄弟構成別の相続分(配偶者がいる場合)】

| 配偶者以外の相続人 | 全血兄弟1人あたりの相続分 | 異母兄弟1人あたりの相続分 |

|---|---|---|

| 全血兄弟1人・異母兄弟1人 | 1/6 | 1/12 |

| 全血兄弟2人・異母兄弟1人 | 1/10 | 1/20 |

| 全血兄弟1人・異母兄弟2人 | 1/8 | 1/16 |

| 全血兄弟2人・異母兄弟2人 | 1/12 | 1/24 |

| 全血兄弟3人・異母兄弟1人 | 1/14 | 1/28 |

| 全血兄弟1人・異母兄弟3人 | 1/10 | 1/20 |

各兄弟の相続分の計算方法は、異母兄弟1人分の持分を1、全血兄弟1人分の持分を2として、1/4×(自分の持分)÷(兄弟全員分の持分を足した数字)です。

【計算方法】

| 故人:Aさん(配偶者あり) Aさんの全血兄弟:Bさん(持分2) Aさんの異母兄弟:Cさん(持分1)・Dさん(持分1)・Eさん(持分1) 《相続分の計算式》 母数= 2 + 1 + 1 + 1 = 5 Bさんの相続分=1/4×2/5=1/10 Cさん・Dさん・Eさんの1人あたりの相続分=1/4×1/5=1/20 |

| 法定相続人の代襲相続 兄弟が相続人になるかどうかを決定する場合に忘れてはいけないのが「代襲相続」の問題があります。 代襲相続とは、相続するはずの故人の子供が既に他界している場合、その子供、つまり被相続人から見て孫にあたる人が相続人になることを言います。 血族相続人を決める場合、故人に子供がいなかった場合は第2位の順位となる故人の両親、子供も両親もいない場合は兄弟が遺産を相続することになりますが、子供が他界して孫がいる場合、代襲相続により両親ではなく孫が相続人になります。 代襲相続は両親や兄弟の相続に優先されるため、故人に孫やひ孫がいれば、兄弟が遺産を相続する権利はありません。 |

異母兄弟の相続は、血の繋がりのある親族が亡くなった際に生じるため、血の繋がりのない母親が亡くなった場合には、異母兄弟の相続権は生じません。

図のような場合、財産を相続するのは配偶者である夫(父親)と被相続人の直系の子である2人だけです。

遺言書がない場合は父親が2分の1、2人の子がそれぞれ4分の1を相続することになりますが、異母兄弟は母親が違うため、この場合の被相続人とは血の繋がりがなく、相続は発生しません。

父親が同じ異母兄弟であっても、愛人との間に生まれ、故人から「認知」されていない場合、財産を相続する権利がありません。

認知とは、婚姻関係がない男女の間に生まれた子を、法的に自分の子であると認める行為のことを言います。

このため「認知」がなされていない子は、血縁上は親子の関係があっても、法律の上ではその親の子供としては扱われません。このため認知されていない愛人の子供は法定相続人になることはできず、相続権を取得することもできません。

認知は、必ずしも故人が生前に自らの子であると認知することによってのみ認められるわけではありません。

認知には以下の3つの方法があります。

父親に当たる被相続人が、自ら認知し、認知届を役所に提出する方法

推定相続人に当たる異母兄弟が、調停や訴訟を起こすことによって親子関係を証明する方法

被相続人の死後に、異母兄弟が訴訟を起こすことで親子関係を証明する方法

任意認知は被相続人自らが行いますが、強制認知や死後認知は、異母兄弟が自ら主張し、家庭裁判所の調停や訴訟によって、親子関係を証明する手続きを行うため、被相続人となる者や他の相続人がこの手続きを拒否することはできません。

もちろん、訴訟を経て親子関係が認められれば、異母兄弟は法定相続人となり、遺産を相続する権利を持つことになります。

異母兄弟との遺産相続では、特に以下の3つのトラブルに巻き込まれるリスクが高まります。

一つずつ確認しましょう。

異母兄弟との相続で特によく起こるのが、法定相続人となる異母兄弟と連絡が取れないというトラブルです。

もちろん法定相続人の出席がなければ、遺産分割協議は開くことはできません。

また遺産分割協議は全員の出席と同意が必要となるため、異母兄弟への連絡ができなければ相続手続き自体を進めることができません。

故人が長い間、異母兄弟や認知した子供と連絡を取っていないというケースも多く、死後に異母兄弟と連絡が取れないというケースは実は珍しくありません。

連絡が取れない場合の対処法については、「法定相続人を把握する」でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

異母兄弟との相続で厄介なのが、死後認知です。

故人の死後、突然、面識のない人が故人の息子であると主張してくるためトラブルも起きやすく、感情的な衝突の原因にもなります。

もちろん異母兄弟が死後認知の訴訟を起こせば、その訴訟に対応せざるを得ず、親子関係が認められた場合は、法定相続人として財産を相続することになります。

死後認知の請求があった場合は、法的に対応が難しいケースが多いため弁護士へ相談することをおすすめします。

異母兄弟との相続では、故人が亡くなるまでほとんど面識がないというケースも少なくなく、知らない人に遺産を持っていかれるという思いから感情的な対立が起こりやすい状況にあります。

遺産分割協議はあくまでも法定相続人全員の出席が必要であり、協議書の内容には全員から同意から同意を得る必要があります。

しかしいったん不和が起こってしまうと、お互いに鉾を収めることができず、大きな対立に発展してしまうこともよくあります。

もちろん協議が成立しなければ、家庭裁判所による調停や審判が必要となり、相続手続きが終わるまで、大変長い時間が必要になるケースもあります。

前章では異母兄弟との相続におけるトラブルについて解説しましたが、これらのトラブルを避けるため、あらかじめ踏まえておく対処として以下の3つがあります。

これらについて解説します。

故人が他界した際には、まず故人の戸籍を取得して、法定相続人が誰かを把握しましょう。

異母兄弟の相続の場合、戸籍を確認して初めて異母兄弟がいたことを知るというケースも稀にあるため、念の為、故人の戸籍を確認することをおすすめします。

異母兄弟の住所がわからない場合も、父の戸籍に異母兄弟の本籍地が書いてあるため、この本籍地の役所で異母兄弟の戸籍の附票を取得し、住所を調べることも可能です。

異母兄弟の所在がどうしてもわからない場合は、家庭裁判所へ「不在者財産管理人の選任」の申し立てを行います。

不在者財産管理人とは、所在がわからない法定相続人の代わりに遺産分割協議に参加し、相続財産を管理する代理人のことです。

一般的に不在者財産管理人は、弁護士や司法書士などから選任され、この手続きを踏むことで、異母兄弟の所在がつかめない場合でも遺産分割協議を進めることが可能になります。

異母兄弟に相続が発生したことを伝える一番初めの連絡手段は、手紙がよいとされています。

異母兄弟と遺産相続協議を始める場合、長く疎遠であったり、相続で初めて連絡を取るということも珍しくありません。

突然、訪問したり、電話をかけたりすると、相手も不信感をいだき警戒してしまううえ、良い感情も持たないため、後々のトラブルの原因にもなります。

相手に必要のない不信感を持たせず、円滑に遺産分割協議を進めるための、最初の連絡手段としては手紙が最適です。

手紙であれば、相手に驚きを与える要素が少なく、丁寧な文章を心がけることで、相手に対する誠意を伝えることもできます。

異母兄弟との相続では、お互いに感情的になり対立に発展するリスクも高いため、お互いを尊重して冷静な対応をこころがけることが何より重要です。

「突然現れた異母兄弟に父親の遺産を渡したくない」という思いが、自然な感情として生まれてしまうことも否定はできません。

頭では異母兄弟にも相続の権利があると理解していても、理不尽な態度を取ってしまったり、相手の立場をないがしろにするような言動をしてしまうということも起りがちです。

しかしこういった態度は協議を進める上では障害にしかなりません。

異母兄弟との相続では、自分の感情にかかわらず異母兄弟はあくまでも法定相続人であり、その権利を侵害することは誰にもできないという大前提を踏まえ、冷静に話し合いを進めることが大切です。

-1024x687.png)

無料相談のご予約

受付時間:10:00~18:00

(土・日・祝日を除く)

弁護士法人サリュは、

遺産相続分野の

年間取扱件数300件超

年間相談件数1,000件超

異母兄弟が相続人に含まれる場合の遺産相続の手続きを具体的に確認していきましょう。

遺産相続の進め方は、遺言書がある場合とない場合で異なってくるため2つのケースに分けて解説します。

では一つずつ解説します。

遺言書がない場合は、異母兄弟を含めた法定相続人による遺産分割協議をする必要があります。

遺産分割協議とは相続財産が生じた場合、相続人全員が遺産の分割について話し合い合意するための協議です。遺言書がない場合、この遺産分割協議を実施し、遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議は以下の手順で行います。

順を追って確認しましょう。

遺産分割協議開催のためには、まず相続する遺産が存在していることを法定相続人に伝える必要があります。

もちろん異母兄弟が法定相続人であれば、必ず連絡をしなければいけません。

遺産分割協議書には、異母兄弟を含めた相続人全員のサインが必要になるため、連絡をしないで相続を済ませることは不可能です。

異母兄弟の連絡先がわからない場合は、住民票や戸籍を辿ることで現在の住所を確認しましょう。

遺産の発生の報告と合わせて、遺産分割協議の日程も相談しましょう。

遺産分割協議は、法定相続人が全員参加して行う必要があるため、全員が集まることができる日程や場所を定めましょう。これが難しい場合は、電話や手紙などで協議内容を説明し、全員の理解を得たうえで遺産分割協議書に署名押印等してもらうという方法もあります。

遺産分割協議は開催の期限などはありませんが、相続財産が発生してから10ヶ月以内に協議が成立しない場合、相続税の軽減措置が受けられないなどのデメリットがあります。

遺産分割協議では、遺産の分割の内訳について全員から同意を取る必要があります。

同意が得られれば、遺産分割の内訳と全員のサインを記した遺産分割協議書を作成します。

遺産分割の割合で折り合いがつかず同意が取れない場合、家庭裁判所での遺産分割調停を行うことになります。

遺産分割調停では、家庭裁判所の調停委員が、法定相続人の間に入って話し合いを進め、遺産分割の調停を行います。

この遺産分割調停でも話がまとまらず不成立となった場合、今度は家庭裁判所による「審判」が行われ、調停委員に代わって裁判官が遺産の分割の方法を決定することになります。

遺言書がある場合、基本的に遺産分割協議を行う必要はありませんが、異母兄弟に相続財産の存在を伝えなくていいというわけではありません。

遺言書のある場合の手続きは、遺言書の種類によって対応が異なってきます。

| 遺言書がある場合 2つのケース |

| 遺言書が自筆証書遺言書(被相続人による自筆の遺言書)である場合 遺言書が公正証書である場合 |

それぞれの場合で確認しましょう。

| 家庭裁判所による「検認」の手続きが必要になる 「検認」が行われた時点で、相続が生じたことが異母兄弟に通知される |

遺言書が自筆証書遺言書である場合、遺言書を開封するための「検認」という手続きを家庭裁判所で行う必要があります。

遺言書の検認では、家庭裁判所への検認の申し立てを行ったのち、1ヶ月程度で家庭裁判所から検認をする期日の通知が行きます。この時点で、法定相続人全員に対して相続開始の事実と、遺言書の存在が知らされることになります。この時点で異母兄弟にも、相続が生じたことが認識されます。

検認の参加は任意ですが、欠席した場合でも、後に家庭裁判所に遺言書検認調書の謄写申請をすることで遺言書の内容を確認することは可能です。

| 家庭裁判所による「検認」や遺産分割協議を開催する必要はない 後のリスクを考えると異母兄弟に相続が生じたことを知らせるべき |

遺言書が公正証書である場合、家庭裁判所による「検認」も、遺産分割協議の開催も必要ありません。

このため、遺言書に異母兄弟に割り当てられた相続財産がない場合、異母兄弟に相続の発生を知らせることなく遺産の相続を進めることも可能です。

しかし連絡をする法的義務がないからといって、連絡しないまま手続きを進めることは後のトラブルを考えるとおすすめできません。

なぜなら法定相続人となる異母兄弟には必ず「遺留分」を相続する権利があるからです。

遺留分の請求の期限は相続の開始及び遺留分が侵害されていることを知ってから1年とされているため、相続の事実や遺言書の内容が知らされなければ期限が来ることはありません。

また遺留分侵害額請求の除斥期間は10年とされているため、異母兄弟に相続の発生を知らせなかった場合、相続後、10年間は遺留分を請求されるリスクが継続することになります。

10年以内に異母兄弟が相続や遺留分侵害の事実を知れば、その時点で遺留分を請求され、後々、大きなトラブルになる可能性も否定できません。

こういった状況を避けるためにも、相続が発生した場合は、異母兄弟へ適切に連絡を行うことをおすすめします。

様々な事情から、できれば異母兄弟に相続をさせたくないという状況になることもありえます。このような場合に、異母兄弟に出来るだけ相続財産を残さない(相続財産を減らす)ための対処法として以下の6つの方法が考えられます。

一つずつ解説していきます。

異母兄弟の相続する遺産を減らすためにまずやっておくべきなのが遺言書の作成です。

遺言書に、異母兄弟に財産を残さないことを明記すれば、異母兄弟が「遺留分」を主張したとしても、結果的に相続する財産を大きく減らす効果があります。

「遺留分」として相続を主張できる遺産の規模は、法定相続によって定められた遺産の2分の1までと定められていますので、遺言書を作成すれば、異母兄弟への相続を、遺言書がない場合の法定相続分の半分まで減らすことができるということになります。

生きているうちに遺産を相続させたい者へ生前贈与を行う方法も、異母兄弟への相続を減らす方法として有効です。

生前贈与によって贈与された財産は、死後の相続では故人の財産ではないため、異母兄弟がこれを相続することはできません。

ただし生前贈与によって受け取った財産は、遺産分割協議の際に、特別受益(すでに受け取っている遺産)として考慮される場合があります。また、後に異母兄弟から生前贈与を踏まえた「遺留分」の請求を受ける可能性もあります。

異母兄弟への遺産を減らす方法としては死因贈与も遺言書と同様の効果があります。

死因贈与とは、死亡時に財産を贈与することを、財産を受け取る受贈者との間で交わす契約のことです。

死因贈与は財産を受け取る人との合意がなければ成立しないという特徴はありますが、相続における効果は遺言書と同等と考えていいでしょう。

このため受贈者を後妻の子に設定して死因贈与の約束を交わせば、異母兄弟への相続を減らすことが可能です。

ただし、これも遺言書と同様、死因贈与によっても「遺留分」の請求を退けることはできません。また、特別受益として遺産分割協議の際に考慮される可能性もあります。

特殊なケースにはなりますが、異母兄弟を法定相続人から除外する相続人廃除という方法もあります。

相続人廃除は、被相続人に対しての虐待があった場合や、重大な侮辱があった場合、著しい非行があった場合などに適用され、これが認められれば、異母兄弟から相続人としての権利を剥奪することも可能です。

相続人廃除の申し立ては、以下の2つの方法で行います。

・生前に被相続人となる予定の者が家庭裁判所で申し立てを行う

・遺言書に相続人排除を記述する(遺言執行人が家庭裁判所へ申し立てを行う)

これを受けて、家庭裁判所が相続人の資格を剥奪するに値するかどうかを審議・決定することになります。

相続人排除が認められた場合、遺留分を請求する権利も剥奪されることになりますが、実際に相続人排除が認められるケースはたいへん少ないのが現実です。

生命保険の受取人を、財産を譲りたい人に指定することで、遺産を移譲することも可能です。

生命保険に加入し、後妻の子を生命保険の受取人に設定すれば、毎月の保険料によって相続させる財産を減らすことができ、支払った分は、後に保険料として受取人として指定された人にだけ支払われることになります。

生命保険金は原則として受取人の固有財産となるため、相続の際に遺産分割の対象にはなりません。

もちろん全ての財産を保険料として支払うことは難しく、異母兄弟が財産を全く相続できない状況を作ることは困難ですが、生命保険に異母兄弟への相続財産を減らす一定の効果があることは確かです。

異母兄弟の了承を得ることができれば相続を放棄してもらうことも可能です。

ただし相続放棄は被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。

また少しややこしいですが、相続放棄自体は被相続人の死後にしか手続きができませんが、相続放棄とは別の手続きである遺留分の放棄については生前に行うことも可能です。

このため

・遺言書で異母兄弟に相続をさせないことを明記する

・異母兄弟に遺留分の放棄を家庭裁判所に申請してもらう

という2つの手続きを行うことで、生前に異母兄弟の相続放棄を完了させたのと同様の効果を達成することも不可能ではありません。

ただしこれらは異母兄弟に相続放棄を了承してもらう必要があるため、異母兄弟と良好な関係を築き、維持していることが条件になります。

異母兄弟の相続を進めるにあたり、間違えやすい注意点を3つ紹介していきます。

遺言書で財産を相続する人を指定することはできますが、一定の法定相続人は、遺言書にしたがった場合に相続する財産がない場合であっても、遺産の一定の割合(遺留分)を取得する権利を持っています。

「遺留分」とは、相続人に認められる最低限の遺産の取り分のことで、この権利は遺言書であっても侵害することはできません。

このため、故人(兄弟の父親)が子である異母兄弟へ財産を渡さないことを遺言書に明記したとしても、異母兄弟は「遺留分」に相当する財産の取得を主張することができます。

(これに対し、異母兄弟が被相続人となる相続の場合、兄弟には遺留分が認められていないため(民法1042条)、他の全血兄弟や半血兄弟は、遺留分の侵害を主張することはできません)

遺留分の割合は、法定相続によって定められた割合の2分の1と定められています。

例えば相続財産が総額で3000万円、配偶者と異母兄弟を含む被相続人の子が合計で3名いる場合、相続財産のうち半分の1500万円は配偶者の相続となるため、子供3人のそれぞれの相続分は

(3000万円 − 1500万円)÷ 3 (子供の数)= 500万円

となり、遺言書がない場合の相続額は、子供一人あたり500万円ということになります。

遺言書に異母兄弟の相続分が記載されていない場合、異母兄弟が主張できる「遺留分」はこの金額500万円の2分の1となります。

つまりこの場合、250万円が遺留分として認められる金額ということになります。

異母兄弟の相続は、血の繋がりのある親族が亡くなった際に生じるため、血の繋がりのない母親が亡くなった場合には、異母兄弟の相続権は生じません。

図のような場合、財産を相続するのは配偶者である夫(父親)と被相続人の直系の子である2人だけです。

遺言書がない場合は父親が2分の1、2人の子がそれぞれ4分の1を相続することになりますが、異母兄弟は母親が違うため、この場合の被相続人とは血の繋がりがなく、相続は発生しません。

父親が同じ異母兄弟であっても、愛人との間に生まれ、故人から「認知」されていない場合、財産を相続する権利がありません。

認知とは、婚姻関係がない男女の間に生まれた子を、法的に自分の子であると認める行為のことを言います。

このため「認知」がなされていない子は、血縁上は親子の関係があっても、法律の上ではその親の子供としては扱われません。このため認知されていない愛人の子供は法定相続人になることはできず、相続権を取得することもできません。

認知は、必ずしも故人が生前に自らの子であると認知することによってのみ認められるわけではありません。

認知には以下の3つの方法があります。

父親にあたる被相続人が、自ら認知し、認知届を役所に提出する方法

父親と血縁があると考える異母兄弟が、調停や訴訟を起こすことによって法律上の親子関係の存在を確認する方法

父親である被相続人の死後に、異母兄弟が訴訟を起こすことで法律上の親子関係の存在を確認する方法

任意認知は被相続人自らが行いますが、強制認知や死後認知は、血縁関係があると考える異母兄弟が自ら主張し、家庭裁判所の調停や訴訟によって、親子関係を証明する手続きを行うため、被相続人となる者や他の相続人がこの手続きを拒否することはできません。

もちろん、訴訟を経て親子関係が認められれば、異母兄弟は法定相続人となり、遺産を相続する権利を持つことになります。

特に異母兄弟との遺産相続では、予想外の事態によって困難な事態に陥ることも少なからずあります。これらの対処として最も適切な方法は、遺産相続のプロである弁護士に対応を依頼する方法です。

弁護士に対応を依頼すれば、特に異母兄弟と相続で起こりやすい以下の4つのトラブルを先回りして回避し、円滑に相続の手続きを進めることも可能です。

一つずつ解説します。

異母兄弟との連絡が取れないでもお伝えした通り、異母兄弟との相続では、異母兄弟の所在がつかめないということはよくあります。

そもそも異母兄弟がいることを把握していないということもあるため、異母兄弟がいるかどうかの調査が必要なケースもあります。

異母兄弟の住所がわからない場合は、故人の戸籍から前妻の戸籍を辿り、異母兄弟の本籍地のある役所で異母兄弟の「戸籍の附票」を取得することになります。

「戸籍の附票」は取得条件が厳しいうえ、もし異母兄弟の本籍地が変更されている場合はさらに複雑な手続きも必要になります。

相続税の申告は故人の死後10ヶ月以内に行う必要があるため、連絡先の調査に長い時間を割くわけにもいきません。

また素人の調査では相続人の漏れが生じるリスクもあり、遺産分割協議が完了後に新たな相続人が現れれば、さらに大きなトラブルが発生する可能性もあります。

弁護士に相続人調査を依頼することで、これらの手間やリスクを回避することが可能です。

遺言書がある場合でもお伝えした通り、遺言書には

・自筆証書遺言書(被相続人による自筆の遺言書)

・公正証書遺言

の2種類の遺言書があります(厳密には秘密証書遺言というものもありますが、実際は活用されることはあまりありません)。

遺言書の法的な効力については変わりませんが、公正証書遺言は死後に家庭裁判所による「検認」の手続きが必要なく、遺産相続の手続きを円滑に進めることが可能になります。

公正証書遺言を作成するためには、公証役場に出向き、2人以上の公証人を用意するなど、様々な法的対応が必要となりますが、弁護士に依頼すれば、これらの手続きのうち、遺言書の内容の打ち合わせや、日程調整、証人となってもらうことなどの対応をしてもらうことが可能です。

弁護士に対応を依頼する上で、最も大きなメリットの一つが相続人の間に怒るトラブルを避けることができるという点にあります。

特に、異母兄弟との相続では感情的な対立も起こりやすく、相続の協議がまとまらないということもしばしばあります。

弁護士は適切なアドバイスを行うことで感情的な対立を避け、最適な解決案を提案することで、早期に相続の手続きを終わらせることが可能です。

異母兄弟に相続財産がない場合、遺留分を主張するための「遺留分侵害請求」が行われることになります。

しかし相続財産が住居だけだった場合など、遺留分を分割できなかったり、現金で支払うことができないという場合も少なくはありません。

このような場合に弁護士に依頼することで、

・遺産の適切な評価

・遺留分の支払い方法についての協議

などを適切に行い、遺留分の対応におけるトラブルを回避することが可能です。

| 相続の相談なら弁護士法人サリュへ 異母兄弟との相続にかかわらず、全ての相続問題においてお困りなら、弁護士法人サリュへご相談ください。 弁護士法人サリュでは、相続問題に精通する弁護士が相続に関わるあらゆる問題に対応し、依頼者の意向に沿えるよう全力を尽くします。 弁護士法人サリュなら ◎初回相談料無料!無料相談においても徹底したヒアリングを行い、今後の見通しやとるべき方策を具体的に説明します。 ◎税理士や司法書士との連携で相続の手続きを円滑に処理相続における相続税の申告や不動産の名義変更など、それぞれの対応を税理士や司法書士と連携することで一括で対応します。 ◎公平な分割方法を提示し相続の問題を速やかに解決相続協議がまとまらず紛争化してしまっても、公平な分割方法を提示することで速やかに問題解決を図ります。 ◎弁護士費用の負担を軽減するためのサブスクリプションプラン(月額制)弁護士費用を月々の定額料金で支払うことで負担を減らし、無理のない支払いが可能になります。 相続問題にお困りなら、まずは弁護士法人サリュの無料相談を利用することをおすすめします。 弁護士法人サリュ:無料相談のお申し込み 弁護士法人サリュについて、さらに詳しい情報を知りたい方は以下のページをご確認ください 弁護士法人サリュ公式ページ |

今回は異母兄弟との相続について詳しく解説しました。

異母兄弟にも、全血兄弟と同じく相続権はあります。

異母兄弟が相続人となり得る2つのケースと、その相続権・相続分については下表のとおりです。

【異母兄弟が相続人になるケース(遺言がない場合)】

| 相続権 | 相続割合 | |

|---|---|---|

| 父が亡くなった場合 | 必ず相続人になる | 異母兄弟でも同じ割合 |

| 兄弟が亡くなった場合 | 故人に子・親がいなければ相続人になる | 異母兄弟は全血兄弟の1/2 |

異母兄弟との遺産相続では特に、以下の3つのトラブルが発生することが多くあります。

| 異母兄弟との遺産相続 3つのトラブル |

| 異母兄弟と連絡が取れない 死後認知 遺産の取り分について折り合いがつかない |

今回はこれらの対処法として、以下の3つの方法についても詳しく解説しました。

| 異母兄弟との遺産相続 3つの対処 |

| 法定相続人を把握する 連絡方法に注意する|手紙を出すのがよい 相手を尊重し冷静に話し合うことを心がける |

特に異母兄弟との遺産相続では、予想外の事態によって困難な事態に陥ることも少なからずあります。これらの対処として最も適切な方法は、遺産相続のプロである弁護士に対応を依頼する方法がおすすめです。

弁護士に対応を依頼すれば、特に異母兄弟と相続で起こりやすいトラブルを先回りして回避し、円滑に相続の手続きを進めることができます。