弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士

第一東京弁護士会所属

関西学院大学法学部卒業

同志社大学法科大学院客員教授

弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士

第一東京弁護士会所属

関西学院大学法学部卒業

同志社大学法科大学院客員教授

弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

「遺産分割を弁護士に任せたいけど、費用が気になる」

「土地の価格が高いので、弁護士費用は高額になりそう。払えるのかな」

遺産相続を弁護士に依頼をすると一体いくらの費用がかかるのか不安になりますよね。

弁護士に相続を依頼をするときには、相続の弁護士費用がいくらになりそうか、無料相談の段階で見積もりをしてもらってから依頼をすることをお勧めします。本記事では、無料相談をする前でも、各法律事務所のホームページを見て自分で費用の概算額を計算できるように、弁護士費用の計算方法や相場を解説しています。

本記事では、前半で、相続にかかる弁護士費用の相場を項目別・依頼内容別・負担者別で解説し、弁護士事務所の費用を比較する上での注意点を紹介します。後半では、費用を安くするための5つの方法や、弁護士費用を払えないときの対策などを紹介します。

| 本記事のポイント |

| 相続の弁護士費用の項目(内訳)の説明と相場 相続の依頼内容ごとの費用概算シミュレーション方法 弁護士費用は誰が負担するか 弁護士に依頼するメリット 相続の弁護士費用を安く抑える5つの方法 相続の弁護士費用が払えないときの対処法 弁護士費用は相続税から経費として控除できない |

■弁護士費用の相場|項目別

| 相談料 | 約5,500円/30分~1時間(相談無料の事務所もある) |

| 日当 | 半日:3万円~5万円 / 1日:5万円~10万円 |

| 実費 | 数千円~数万円 |

| 手数料 | 数万円~数十万円/件 |

| 着手金 | 約22万円~33万円(無料プランあり) |

| 成功報酬 | 経済的利益の4%~16% |

■弁護士費用の相場|依頼内容別

|

民事・家事紛争事件 (遺産分割協議など交渉事件) (弁護士しかできない仕事)

|

遺産分割 |

○着手金 調停…約33万円~44万円 審判…約44万円~55万円 訴訟…約33万円~ ○成功報酬 |

|

遺留分侵害額請求 |

||

|

遺言無効請求 |

||

|

不当利得返還請求 (使途不明金) |

||

|

相続手続き業務 (弁護士と司法書士ができる仕事) |

相続放棄 |

約5万5千円~11万円/人 |

|

限定承認 |

約30万円~100万円 |

|

|

相続人の調査 |

約5万5,000円~11万円 |

|

|

相続財産の調査 |

約11万円~22万円 |

|

|

遺産整理業務 |

約22万円~ |

■弁護士費用の負担者|誰が払うか

| 遺言執行 | 相続財産から支払われる。 |

| 遺産整理業務 (遺産承継業務) | 相続人全員で負担する。 ※ 相続人全員が依頼をしていることが前提。 ※ 特定の1人が負担することもある。 |

| 相続の放棄 | 依頼者が負担する。 |

| 限定承認 | 依頼者全員で負担する。 ※ 限定承認を選択した相続人全員が依頼をしていることが前提 |

| 遺産分割の交渉・調停・審判 | 依頼者が負担する。 ※ 相手に負担を求めることはできない。 |

| 不動産登記 | 取得者が負担する。 ※ 他の相続人との合意があれば、他の相続人と清算することも可能 |

上の表のように、遺産分割交渉などの紛争性がある事件については、司法書士は扱うことができず、弁護士に依頼をした人の遺産の取り分(経済的利益)によって金額が変動する「着手・報酬料金」を採用している法律事務所がほとんどです。

一方で、もめていない事案、つまり、相続人全員の同意を得て1人の専門家が取り仕切る遺産整理業務(遺産承継業務)や、限定承認、財産調査業務などの手続業務については、弁護士だけではなく司法書士も取り扱うことができ、遺産全体の額や業務量に応じた「固定費」を導入している事務所が多いです。

この記事を最後まで読めば、さらに詳しく弁護士費用の相場が分かり、弁護士事務所ごとの料金体系を理解し、費用を比較することができます。

是非最後までご覧ください。

当法人の弁護士が動画でも一般的な弁護士費用の定め方を簡潔に解説しております。こちらもご覧ください。

相続の弁護士費用に、新しい選択肢を。

サリュは、お客様の弁護士費用の負担を軽減するため、

月額料金プランと着手金無料プランを用意しました。

最良の法的サービスを、もっと身近に。

相続の弁護士費用に、

新しい選択肢を。

サリュは、お客様の弁護士費用の負担を軽減するため、

月額料金プランと

着手金無料プラン

を用意しました。

最良の法的サービスを、もっと身近に。

この章では弁護士に相続問題を依頼する場合にかかる費用の項目(内訳)について解説していきます。

どのような費用がかかるのか、相場はいくらぐらいなのかを見ていきましょう。

相続でかかる弁護士費用は次の項目で構成されています。全ての相続案件にこれら全ての費用が発生する訳ではなく、依頼内容によってかかる項目とかからない項目があります。

■弁護士費用の相場:項目別

| 相談料 | 約5,500円/30分~1時間 相談無料の事務所も有り |

| 日当 | 半日:3万円~5万円 / 1日:5万円~10万円 |

| 実費 | 数千円~数万円 |

| 手数料 | 数万円~数十万円/件 |

| 着手金 | 約22万円~33万円(無料プラン有り) |

| 成功報酬 | 経済的利益の4%~16% |

※本章で表示する金額は全て税込み価格です。

それではひとつずつ詳細を見ていきます。

相談料とは、弁護士と契約をする前に弁護士に相談したときにかかる費用です。病院でいえば初診料のようなものです。契約をした後は、その後の相談料はかかりません。

| 相談料相場 | 約5,500円/30分~1時間 初回相談無料の事務所も有り |

相場は30分(または1時間)5,500円で設定している事務所が多いものの、近年は初回無料で相談を受けてくれる事務所も増えました。または相談後にそのまま依頼を申し込めば無料になるケースもあります。

市役所などの自治体でも、弁護士会と協力して、月に一回程度無料相談会を開催しています。日程は市報にも紹介されていますので、気軽に弁護士に一般的な意見を聞けます。市役所などでは時間の制限もありますので、具体的な相談なら個別の法律事務所に予約して相談をしたほうが踏み込んだ意見が聞けます。

相続の相談は、人間関係や財産関係が複雑です。一方で、事務所に資料を持参する場合には、相談時間の枠の制限もありますので、人間関係の図などは作成いただいていた方がスムーズです。

また、遠方で来所が何度もできないという場合には、電話相談をすることも有効です。法律事務所によって、電話相談をしている事務所と、面談のみの事務所がありますので、お問合せの際に、相談の方法について、確認してみてください。

弁護士西村学

弁護士西村学無料相談は、ご相談の敷居を低くする目的で採用している法律事務所が多いです。有料だから相談の質が良い、無料だから相談の質が悪い、ということはあまりありません。

正式な依頼後の打ち合わせには相談料は発生しません。

日当とは、弁護士が遠方に出張したときや裁判に出席したときに、拘束される時間の対価として発生する費用です。

交通費や宿泊費は含まれませんので注意しましょう。

| 日当相場 | 半日:3万円~5万円 1日:5万円~10万円 |

相続事件については、弁護士が貸金庫の開扉に立ち会ったり、故人の家の中に入ったりする際に、日当が発生する場合があります。裁判所に出席する場合にも日当が発生することが多いです。

そのため、相続を弁護士に依頼する際には、最初に、出張の必要な回数がどの程度あるか、弁護士と相談して見積もりをもらいましょう。

実費とは、依頼案件を進めるにあたって実際にかかる費用のことで、法律事務所側の人件費ではありません。実費は、基本的には弁護士に依頼をせずに自分で相続手続きをするとしてもかかる費用です。

法務局での登記事項証明書の取得・金融機関での残高証明書の発行・郵便代・収入印紙代・コピー代・各種機関への照会費用・交通費・宿泊費・不動産の評価額の査定費用などがこの項目に当てはまります。

弁護士西村学

弁護士西村学遺産相続手続きでは、戸籍の取得費用、通帳の取引履歴の取得費用などが当てはまります。

着手金とは、遺産分割事件などの交渉や調停にとりかかる際に、最初に、支払う費用です。通常は、この着手金の範囲で、相続関係調査や財産調査を行い、相手と交渉をスタートすることになります。財産の調査範囲が広いと、追加で費用が発生する場合もあります。

| 着手金相場 | 約22万円~33万円 (交渉の場合の目安。調停や審判なら増額) |

以前は着手金の計算に経済的利益によって異なる変動制(経済的利益の〇%)を採用している事務所が多かったですが、近年は固定制の事務所が増えてきました。

交渉事件の着手金として、大体22万円から33万円の間で固定報酬を設定している事務所が多いです。

当初は交渉事件として依頼していたものの、途中で、調停や訴訟に移行する場合などは着手金も追加でかかることが一般的です。追加の着手金の目安は各11万円程度が相場です。法律事務所によっては、交渉から調停・審判まで一律の着手金を設定している事務所もあります。

なお、法律事務所によっては、着手金を無料にしているところもあります。

成功報酬とは、遺産分割協議などの交渉事件を解決できたときに、依頼者の経済的利益に応じた割合で払う費用です。一般的には、遺産の額が大きければ大きいほど、報酬は高額となります。

報酬割合の相場は、経済的利益の4%から16%です。

経済的利益とは、普段聞きなれない言葉ですが、弁護士業界で一般的に採用されている報酬の計算用語です。弁護士は依頼人の利益のために活動することが仕事ですので、報酬はその経済的な利益に連動することになります。

それでは、経済的利益とは何でしょうか?

実は、遺産相続の報酬の計算式に記載されている経済的利益の意味は、法律事務所によっても異なります。経済的利益を、取得した遺産の時価とする事務所もありますし、取得した遺産の時価の3分の1等に減額する事務所もあります。つまり、報酬の割合だけでは高い安いは比較はできず、経済的利益の意味も確認する必要があるということです。

(1)経済的利益 = 獲得した遺産の時価 とする場合

報酬割合が10%で、実際に獲得した金額が1000万円だったとき、経済的利益は1000万円だから、報酬はその10%の100万円になります。

(2)経済的利益 ≠ 獲得した遺産の時価 とする場合

遺産が預金しかなく法定相続分にも争いがないケースなどの簡易な事案で、実際に獲得した金額が1000万円だったとき、経済的利益を、実際に獲得した金額の3分の1に減額して、333万円と計算します。そして、これに報酬の割合をかけます。報酬割合が10%なら、報酬は33万円となります。

このように、同じ報酬割合でも経済的利益の考え方で大きく金額が変わります。

| 成功報酬の相場 | 経済的利益の4%~16% ※ 経済的利益の意味は法律事務所によって異なる。 |

以上のように、経済的利益の意味と報酬割合によって、弁護士の報酬が変わります。経済的利益という言葉が分かりづらいということから、経済的利益という多義的な言葉を使わずに、「獲得した金額」の何割と記載している事務所もあります。

報酬は、弁護士費用の内訳でも一番高い金額になりますので、しっかりと計算式を比較しましょう。

また、土地や中小企業の株式については、その金額の計算が何通りもありますので、どの金額で報酬を計算するのかも確認しておくべきです。たとえば、土地であれば、固定資産評価額なのか、相続税評価額なのか、実勢価格なのかという点を確認しておくとよいでしょう。

手数料とは、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払う費用です。着手金と成功報酬のように二段階で報酬を受け取ることがふさわしくない事件について発生する固定費用です。結果にかかわらず、一回きりで固定料金を支払うという制度です。たとえば、遺言書の作成や遺言の執行などの費用です。

そのため、通常は、着手金か手数料かどちらか一方を支払うことになります。

| 手数料相場 | 数万円~数十万円/件 |

ここまでの記事で、費用の項目(内訳)と相場を解説してきました。

実費は戸籍取得費用や印紙などですので、事務所ごとによって安い高いというものがありません。しかし、日当の日額や、着手金や報酬の計算方法、手数料の金額は、各法律事務所によって金額は変わってきます。

特に着手金と成功報酬については大きく異なるので、事前にどういう料金設定なのかしっかり確認しましょう。

例えば、

・着手金は安いけど成功報酬は高い、またはその逆

・経済的利益が数百万円の場合は高いけど数千万円の場合は安い

というように料金設定は様々なので、ご自身のケースにあてはめてシミュレーションで概算を算出し、トータルで金額を見ることが重要です。まずは、無料相談をして、費用も見積もりをしてもらいましょう。

本章では相続の依頼内容別の費用相場を紹介していきます。

代表的な依頼内容の相場をまとめた表がこちらです。

■弁護士費用相場|依頼内容別

|

民事・家事紛争事件 (遺産分割協議など交渉事件) (弁護士だけができる仕事) |

遺産分割 |

○着手金 調停…約33万円~44万円 審判…約44万円~55万円 訴訟…約33万円~ ○成功報酬 |

|

遺留分侵害額請求 |

||

|

遺言無効請求 |

||

|

不当利得返還請求 (使途不明金) |

||

|

相続手続き業務 (弁護士と司法書士ができる仕事) |

相続放棄 |

約5万5千円~11万円/人 |

|

限定承認 |

約30万円~100万円 |

|

|

相続人の調査 |

約5万5,000円~11万円 |

|

|

相続財産の調査 |

約11万円~22万円 |

|

|

遺産整理業務 |

約22万円~ |

相続の依頼内容は、①もめている民事・家事紛争事件と②もめていない相続手続き業務の2種類に分けられ、それぞれ料金体系が異なります。それでは詳細を見ていきましょう。まずは紛争事件の費用から説明をします。

紛争事件とは、弁護士が依頼者から依頼を受けて、相手と交渉をする必要がある事件のことです。法律問題を依頼者に代わって相手と交渉をすることができる資格は、弁護士だけになります。

遺産分割とは、故人の遺産を相続人で分けることです。

①遺産分割の進め方は、まずは、相続人同士の協議(裁判になる前の話し合いのこと)によって行います。

②もし、協議がまとまらなければ、家庭裁判所で遺産分割の調停を行うことになります。

③調停でも話合いがつかなければ、最終的には家庭裁判所の遺産分割の審判という手続で、遺産の分け方を決めることになります。

弁護士は、遺産分割の協議を、依頼者の代わりに交渉をしたり、遺産分割の調停に依頼者の代わりに出席したり、遺産分割の審判に提出する資料を依頼者の代わりに提出するなどして、依頼人のために活動をします。弁護士の業務は、交渉からスタートし、交渉が進まなければ調停を申し立て、調停でも成立をしなければ審判に移行をしていきます。このようなステップを踏みますので、交渉より調停の方が費用は高く、調停より審判の方が費用が高くなることが多いです。

④さらに、相続事件の多くは、家庭裁判所の手続き(調停・審判)で解決することができますが、家庭裁判所では取り扱えない相続事件もあり、その場合には、追加で、民事訴訟を提起する必要もあります。例えば、使途不明金の返還訴訟や遺言書などの無効確認訴訟です。そのため、家庭裁判所の調停に前後して民事訴訟も提起しなければならないケースではさらに弁護士費用が高くなる場合があります。

だからこそ、最初の法律相談での見積もりが非常に重要となります。

費用の概算をシミュレーションするには計算が必要です。計算方法はこちらを参考にしてください。

| 計算式 : 費用総額 = 着手金22万円~55万円 + 成功報酬(下表から選ぶ) |

■成功報酬額目安早見表(旧報酬基準を元に算出)(税抜)

| 経済的利益 | 成功報酬の金額 |

| 100万円 | 16万円 |

| 200万円 | 32万円 |

| 300万円 | 48万円 |

| 400万円 | 58万円 |

| 500万円 | 68万円 |

| 600万円 | 78万円 |

| 700万円 | 88万円 |

| 800万円 | 98万円 |

| 900万円 | 108万円 |

| 1,000万円 | 118万円 |

| 2,000万円 | 218万円 |

| 3,000万円 | 318万円 |

| 5,000万円 | 438万円 |

| 1億円 | 738万円 |

| 2億円 | 1338万円 |

| 3億円 | 1938万円 |

| 4億円 | 2338万円 |

| 5億円 | 2738万円 |

■報酬計算式(旧報酬基準)

| 経済的利益 | 成功報酬 |

| 300万円以下 | 16% |

| 300万円超過~3,000万円以下 | 10%+18万円 |

| 3,000万円超過~3億円以下 | 6%+138万円 |

| 3億円超過 | 4%+738万円 |

弁護士西村学

弁護士西村学上の表は、旧日本弁護士連合会弁護士報酬基準を参考に算出しています。弁護士報酬は既に自由化されており、法律事務所によって様々な報酬基準が定められていますが、現在でもこの基準を使用している法律事務所もあります。

上記の早見表を元に、遺産分割交渉について、経済的利益が1000万円・2000万円・5000万円の場合に、弁護士費用を算出した例がこちらです。交渉事件の着手金は固定制の20万円(税抜き)として計算しています。調停や審判、訴訟となれば、さらに追加の費用がかかります。

ご自身の経済的利益の額に近い数字を参考にして弁護士費用の概算をつかみましょう。

| 例)【遺産分割の交渉事件】 経済的利益1,000万円 着手金:交渉20万円 報酬金:10%+18万円(旧報酬基準どおり)の場合 報酬金計算式:1,000万円 × 10% + 18万円 = 118万円 費用総額:着手金20万円 + 報酬金118万円 =138万円(税抜き) |

| 例)【遺産分割の交渉事件】 経済的利益2,000万円 着手金:交渉20万円 報酬金:10%+18万円(旧報酬基準どおり)の場合 報酬金計算式:2,000万円 × 10% + 18万円 = 218万円 費用総額:着手金20万円 + 報酬金218万円 =238万円(税抜き) |

| 例)【遺産分割の交渉事件】 経済的利益5,000万円 着手金:交渉20万円 報酬金:6%+138万円(旧報酬基準どおり)の場合 報酬金計算式:5,000万円 × 6% + 138万円 = 438万円 費用総額:着手金20万円 + 報酬金438万円 =458万円(税抜き) |

経済的利益が多くなるにつれ弁護士費用も高くなることが分かりますね。

| 計算式 : 費用総額 = 着手金22万円~55万円 + 成功報酬 |

紛争事件の場合は着手金+成功報酬の料金体系にしていることが一般的で、この2つの合計額が費用総額の大部分を占めます。

着手金については固定料金と変動制(経済的利益に応じる場合)をとっている場合の2種類があります。

固定料金の場合でに、依頼する業務の種類によって増減します。交渉なら約22万円~33万円が相場で、調停、審判に移行するごとに約11万円ずつ追加で支払う形式が多いです。

変動制(経済的利益に応じる場合)ならば大体この範囲か少し高めに設定されています。当然経済的利益(依頼者が相続する遺産の時価総額)が多いほど費用も高くなるので、相続財産が多い場合は着手金は固定制の事務所を選んだ方が費用を抑えやすいでしょう。

着手金の金額は、固定制であっても変動制であっても、業務の難易度によって増減します。傾向としては遺産分割よりは遺留分事件の方が高く、さらに、遺留分事件よりは、遺産分割協議無効確認や遺言無効確認請求の方が高めに設定されています。

成功報酬の方は、固定制よりも、経済的利益に応じた変動制(経済的利益の約4%~16%)を採用している事務所が多いです。報酬の割合については、難易度によっても変わるのが一般的です。傾向としては遺産分割よりは遺留分事件の方が高く、さらに、遺留分事件よりは、遺産分割協議無効確認や遺言無効確認請求の方が高めに設定されています。

【用語解説】

| ・遺産分割 相続財産を複数の相続人で分割するとき、分割方法を決めること ・遺留分侵害額請求 相続財産を受け取ることができなかった場合に、他の相続人に対して遺留分に相当する金銭の支払いを請求すること ・遺言無効確認請求 遺言書に効力がないことを認めてもらうよう請求をすること 関連記事:遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)とは?請求方法と注意点を解説 関連記事:遺言書が無効になる例は?「無効にしたい/したくない」ケース別解説 |

| 遺産分割・遺留分侵害額請求・遺言無効請求相場 | ○着手金 交渉…約22万円~33万円 調停…約33万円~44万円 審判…約44万円~55万円 訴訟…約33万円~ ○成功報酬 経済的利益の約4%~16% |

続いて、紛争性のない案件、相続手続き業務の相場を見ていきましょう。

こちらは着手金・成功報酬という料金体系ではなく、代金は一律で固定されており、業務の範囲が増えると追加料金が発生するという仕組みが一般的です。

相続財産に負債が含まれる場合、負債を相続しないために相続放棄という選択があります。

相続放棄の申述を弁護士に依頼する場合の費用相場がこちらです。

| 相続放棄相場 | 約5万5千円~11万円/人 |

こちらは一人当たりの金額です。

事務所によっては、二人目、三人目と追加する場合は5~7割プラスで依頼できます。つまり、複数人が同じ弁護士に依頼したほうが一人の負担する相続の放棄の費用が減ります。

なお、相続放棄は「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と民法で定められており、同期間を過ぎてしまった場合は、難易度が上がるので、高めに費用を設定していることもあります。

関連記事:確実に相続放棄するなら弁護士に依頼すべき┃費用・依頼先・流れを解説

限定承認とは相続財産の範囲内で負債を引き継ぐ方法です。こちらは相続放棄と違って手続きが非常に複雑なため高額になる傾向にあります。

| 限定承認相場 | 約30万円~100万円 |

債務の調査が必要な事案は依頼の期間も伸びるので費用が高額となります。

相続放棄か限定承認かどちらにするか悩む場合は、弁護士費用も加味した上で検討しましょう。

相続人調査とは誰が相続人かを調べる調査で、被相続人の出生から死亡までの全戸籍と相続人の戸籍を取り寄せて調べます。

| 相続人調査 | 約5万5,000円~11万円 |

相続人の人数が多い場合は追加で費用が発生することもあります。

関連記事:【実践的】相続人調査の進め方|5つのステップで分かりやすく解説

どのような相続財産があるかの調査です。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も調べます。

| 相続財産調査 | 約11万円~22万円 |

相続財産の件数が多ければ追加費用が発生する場合もあります。追加費用の目安は次のとおりです。

預貯金・証券・保険・負債等…約5,500円/件

税務・年金等…約3万3,000円

関連記事:相続財産調査|漏れなく正確に行うための完全マニュアル

遺言書を作成する場合の費用については、旧日弁連基準は以下の表のとおりです。

| 遺言書の作成 | 手数料の額 |

| 定型 | 10 万円から20万円の範囲内の額 |

| 非定型 | 経済的な利益の額が 300万円以下の場合 20万円 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+17万円 3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円 3 億円を超える場合 0.1%+98万円 ※ 特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額 |

| 公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算する。 |

遺言書を作成する費用の目安は上の表のとおりです。さらに、死亡後に、遺言書の記載に従って、財産を換価配当する業務を遺言執行と言います。この遺言執行の業務の費用の旧日弁連基準は以下の表のとおりです。

| 遺言執行 | 手数料の額 |

| 基本 | 経済的な利益の額が 300万円以下の場合 30万円 300万円を超え3000万円以下の場合 2%+24万円 3000万円を超え3億円以下の場合 1%+54万円 3億円を超える場合 0.5%+204万円 |

| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と受遺者との協議により定める額 |

| 遺言執行に裁判手続きを要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求できる。 |

弁護士費用の気になる点として、誰が支払うかということも挙げられますね。専門家に払う費用が高くても相続人全員で負担することができれば、1人あたりの負担は少なくてすみます。

もめていていない相続手続きの費用は、関係性の良好な他の相続人と協議して分担することが禁じられているわけではありません。そのため、あらかじめ弁護士費用について他の相続人と相談しておくと良いでしょう。

一方で、もめている相続の弁護士費用は「依頼した人が支払う」ことが原則です。他の相続人に非がある場合や裁判に勝った場合でも、相手に負担してもらうことはできませんので注意しましょう。逆に言えば、相手が弁護士を立てると脅かしてきたときでも、相手の弁護士費用は相手が負担するため、心配する必要はありません。

下表の依頼内容別のケースを確認ください。

■弁護士費用の負担者|誰が払うか

| 遺言執行 | 相続財産から支払われる。 |

| 遺産整理業務 (遺産承継業務) | 相続人全員で負担する。 ※ 相続人全員が依頼をしていることが前提。 ※ 特定の1人が負担することもある。 |

| 相続の放棄 | 依頼者が負担する。 |

| 限定承認 | 依頼者全員で負担する。 ※ 限定承認を選択した相続人全員が依頼をしていることが前提 |

| 遺産分割の交渉・調停・審判 | 依頼者が負担する。 ※ 相手に負担を求めることはできない。 |

| 不動産登記 | 取得者が負担する。 ※ 他の相続人との合意があれば、他の相続人と清算することも可能 |

弁護士西村学

弁護士西村学相続税の申告にかかる税理士費用については、相続人全員で話し合ったうえで、等しく負担するよう合意することがあります。

弁護士費用を負担して弁護士を入れるメリットは5つ挙げられます。

| 遺産相続を弁護士に依頼するメリット5つ |

| ・遺産相続で損をしない ・的確なアドバイスで解決に導いてくれる ・代理人として交渉してくれる ・手間と時間を省ける ・不安やストレスが軽減され、心の平穏を保てる |

弁護士は相続紛争の解決のプロです。法律のルールにのっとって不当な要求を排除し、交渉や調停・裁判といった手続きで、相続の名義変更や換価処分を進めていきます。

専門家の中でも、唯一、業務として相手と交渉することができる資格ですので、みなさまの代わりに複雑な手続きや苦手な人との窓口を引き受けることができます。

相続事件における弁護士と司法書士の違いは、業務範囲です。弁護士は紛争性がある事案もない事案も取扱いができますが、司法書士は紛争性がある事案については取扱いができません。

弁護士選びは、法律相談の雰囲気や実績などの能力面・コミュニケーションの取りやすさなどの要素を重視して信頼ができるかで決めます。弁護士費用が安いからというだけで依頼をするべきではなく、実際に法律相談を聞いて、信頼できるかどうかで決めるべきです。

ただし、弁護士費用は自己負担となることが多いですので、弁護士費用は少しでも安く抑えたいですよね。ここでは弁護士費用を抑えるコツを5個お伝えします。

特に、見積もりを比べることはとても重要です。効果は大きいので是非実践してみてください。

弁護士事務所を決めるときは複数の事務所から見積もりをもらいましょう。

繰り返しますが弁護士費用は法律事務所によって大きく異なります。1章と2章で紹介した相場を参考にしながら、一番見積額に納得のいく事務所を選んでくださいね。

できれば複数の法律事務所から一か所ずつ見積もりを出してもらうのが理想ですが、時間の都合などで難しい場合も多いと思います。その場合はホームページの料金表でシミュレーションしてみて比較検討しましょう。

都市部では土地の評価が遺産に占める割合が高く、土地に関する着手金や報酬をどう計算するかで大きく費用の総額が変わってきます。また、地方においても、ほとんど売れない土地であっても高額に評価されているというケースもあります。

したがって、土地を取得するケースにおいては、その土地に対する着手金や報酬をどのように計算するかについても、きちんと弁護士と確認するべきです。

土地の評価方法や代償金を支払って土地を取得した場合の計算方法など、事前に確認をしておきましょう。

一番相続の費用が安くなる依頼の方法は、相続人全員がもめておらず、不動産の名義変更や預金の解約などの遺産整理業務を1人の専門家に依頼する方法です。これを遺産承継業務や遺産整理業務と言います。この業務は弁護士だけではなく司法書士も扱っています。

一番相続の費用が高くなる依頼の方法は、相続人全員が、それぞれ、違う弁護士に依頼をしているケースです。それぞれに着手金と報酬や日当が発生し、トータルの弁護士費用が増えます。

中間的な選択として、同じ意見をもつグループごとに、同じ弁護士に依頼をするという手法です。例えば、全ての遺産をお金に換えて法定相続分で分けたいという方針で一致している場合であれば、その方針で一致しているグループが、複数の弁護士をつけるより、1人の弁護士に依頼をした方が、着手金や日当が安くなる場合があります。法律事務所によっては、着手金や日当は1人分だけでいいというところも少なくないと思います。ただし、この場合、最後まで、同じグループの中でもめていはいけないというルールがあります。もし、同じグループでもめてしまうと、最初に依頼を受けた弁護士はどちらの味方にもなれずに全員の事件を辞任することになり、再度、弁護士を選びなおす必要が出てきます。また、実務上、遺産分割調停で最終的な合意文書を作成するときには、当事者ご本人にも調停に参加いただくなどして弁護士の利益相反が起きないように注意する必要があります。

昔は、弁護士も依頼者も全員が、1つの裁判所に出頭して話し合うというやり方が主流でしたが、現在は技術が進み、色々な裁判への参加形態が認められています。

たとえば、依頼者の最寄りの家庭裁判所と相手の最寄りの家庭裁判所をテレビ会議で接続して調停を進めたり、弁護士事務所と裁判所をインターネットや電話会議でつないで裁判を進めたりという手法です。

このようなシステムを利用することで、移動に伴う日当や交通費を削減することができます。

そのため、以前と比べると、弁護士事務所の地理による優劣は少なくなっていると言えます。

自分でできることを自分で行えば、費用も減ります。

例えば、家庭裁判所の調停についても、弁護士だけで出席するよりは、当事者も一緒に同席いただいた方が、情報が早く伝わり、打ち合わせや方針決定も同時にできます。その結果、事件の解決速度が速くなり、裁判が早く終わるので、弁護士の日当も減ります。

また、遺産分割協議が決まったあとに不動産の登記申請をする場合でも、法務局と相談しながらご自身で名義変更をする方が、弁護士や司法書士に代理を依頼するより、当然、費用は安くなります。

弁護士の費用は、業務量や経済的利益を考慮して決定されるのが一般的ですので、弁護士と相談しながら自分でもできることは、自分で行うようにしましょう。

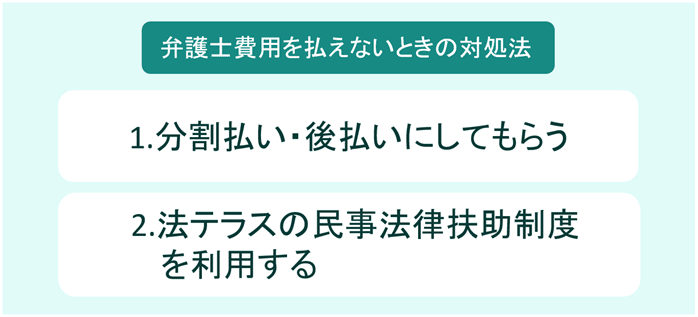

一般的には、弁護士に依頼するときに着手金が必要なケースも多く、支払いが難しい場合も少なくありません。

そんな人のために、弁護士事務所によっては、支払いの負担を軽減できる制度があります。お金のことが不安な人でも諦めずに、これらの制度を利用できるかどうか調べていきましょう。

弁護士法人サリュは着手金が無料のプランも用意しております。お気軽にご相談下さい。

通常、着手金は案件に取り掛かる前に一括で支払うのが原則ですが、分割払いや後払いに応じてくれる事務所もあるので一度相談してみましょう。

また、支払いが難しい人のために着手金ゼロのプランを用意している事務所もあります。ただし、事務所によっては、その分、事件解決時に払う報酬が高く設定されているところもあるので、総額で弁護士費用がいくらになるか確認しましょう。

報酬についても、支払いのタイミングがいつになるのかきちんと確認をしておきましょう。例えば、預貯金がほとんどなく不動産を売却して分けるパターンでは、実際にお金が入ってくるタイミングは遺産分割協議からたいぶ後の時期になります。そういった場合に弁護士費用の支払時期がいつになるか事前に確認しておきましょう。

| 【弁護士費用の支払時期】 着手金は前払い、成功報酬は後払い、その他は事務所により異なります。 ・相談料…相談が終わったときその場で支払う ・着手金…案件にとりかかる前に支払う ・成功報酬…事件が解決した後に支払う ・日当・実費・手数料…事務所により異なる 案件が長期に渡る場合などは実費や日当はどのタイミングで精算するのか確認するようにしましょう。 |

ご自身の収入と資産が一定の金額以下であれば、日本司法支援センター(通称:法テラス)が「民事法律扶助」制度として弁護士の着手金の立替を行っています。

報酬は法テラスの立替基準表によって決定されます。

法テラスが依頼者に代わって一括で弁護士の着手金を支払い、依頼者は分割で法テラスに費用を返済する仕組みです。

法律事務所によって、法テラスの立替えをしてもらえる事務所と、立替えに対応していない事務所があります。どの弁護士が対応しているのかは法律事務所に問い合わせて「相続事件で法テラスは対応していますか」と確認してみましょう。

この制度を利用するには下記の条件を満たしている必要があります。

| (1)収入と資産が資力基準以下であること (2)勝訴の見込みがないとはいえないこと (3)民事法律扶助の趣旨に適すること |

出典:法テラス

(1)の収入と資産の資力は下記の2つの表で基準を満たしていなければなりません。

■収入要件

|

世帯人数 |

手取月収額の基準 |

家賃又は住宅ローンを負担している場合に 加算できる限度額 |

||

|

東京・大阪など 生活保護一休地 |

左記以外 |

東京都特別区 |

左記以外 |

|

|

1人 |

20万200円以下 |

18万2,000円以下 |

5万3,000円以下 |

4万1,000円以下 |

|

2人 |

27万6,100円以下 |

25万1,000円以下 |

6万8,000円以下 |

5万3,000円以下 |

|

3人 |

29万9,200円以下 |

27万2,000円以下 |

8万5,000円以下 |

6万6,000円以下 |

|

4人 |

32万8,900円以下 |

29万9,000円以下 |

9万2,000円以下 |

7万1,000円以下 |

■資産要件

| 人数 | 資産合計額の基準 |

| 1人 | 180万円以下 |

| 2人 | 250万円以下 |

| 3人 | 270万円以下 |

| 4人以上 | 300万円以下 |

これらの条件にはいくつか例外もあるので、詳しい内容は無料の法律相談を受けたい|法テラスでご確認ください。

弁護士費用に関してもう一点知っておくべきことが、弁護士費用は相続税の債務控除の対象にはならないということです。

相続税を計算するとき、相続財産から差し引くことができるものがいくつかあり、それらを計上することで相続税を軽減することができます。

控除の対象となるものは、

◎葬儀費用、布施

◎未払いの医療費

◎未払いの公共料金

◎金融機関からの借入れ

◎被相続人の各種税金

などで、つまり相続開始前までに発生していた項目は控除されます。

弁護士費用は相続開始後に発生したものであり、控除はされませんので注意しましょう。

本記事を読んで相続でかかる弁護士費用について理解できましたか。

本文の内容をもう一度おさらいしましょう。

まずは弁護士に依頼する際にかかる費用とその相場を紹介しました。

| 【内訳別】相続にかかる弁護士費用 |

| 相談料 日当 実費 手数料 着手金 成功報酬 |

続いて依頼内容別の費用相場と計算式で、実際にかかる費用をシミュレーションしました。

| 【依頼内容別】費用相場とシミュレーション |

| 【民事・家事紛争事件】遺産分割・遺留分侵害額請求・遺言無効請求 【相続手続き業務】相続放棄・限定承認・相続人調査・相続財産調査 |

さらに弁護士費用について知っておくべきポイントを5点紹介しました。

| 弁護士費用について知っておくべきこと |

| 弁護士費用は誰が払うか 弁護士に依頼するメリット 弁護士の費用を安く抑える5つの方法 相続の弁護士費用が払えないときの対処法 弁護士費用は相続税から経費として控除できない |

この記事をもとに相続でかかる弁護士費用をシミュレーションしていただき、ご納得の上で弁護士にご依頼ください。

弁護士法人サリュでは、お客様の費用負担を軽減させるため、月額料金プランや、着手金無料プランなどの費用プランを用意しております。詳細は以下のページをご覧ください。

相続の弁護士費用に、新しい選択肢を。

サリュは、お客様の弁護士費用の負担を軽減するため、

月額料金プランと着手金無料プランを用意しました。

最良の法的サービスを、もっと身近に。

相続の弁護士費用に、

新しい選択肢を。

サリュは、お客様の弁護士費用の負担を軽減するため、

月額料金プランと

着手金無料プラン

を用意しました。

最良の法的サービスを、もっと身近に。