弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士

第一東京弁護士会所属

関西学院大学法学部卒業

同志社大学法科大学院客員教授

弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士

第一東京弁護士会所属

関西学院大学法学部卒業

同志社大学法科大学院客員教授

弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

「亡くなった父の戸籍を調査していたところ、前妻の子がいることを知った。前妻の子にも遺産を相続する権利はあるの?」

「亡くなった父に前妻の子がいることは知っているが、関わりが浅いのに遺産を渡したくない!このまま連絡をしなくてもいい?」

亡くなった父と前妻との間に子がいる場合、わざわざあなたが気を遣って連絡をして相続を進めなければならないのか気になりますよね。

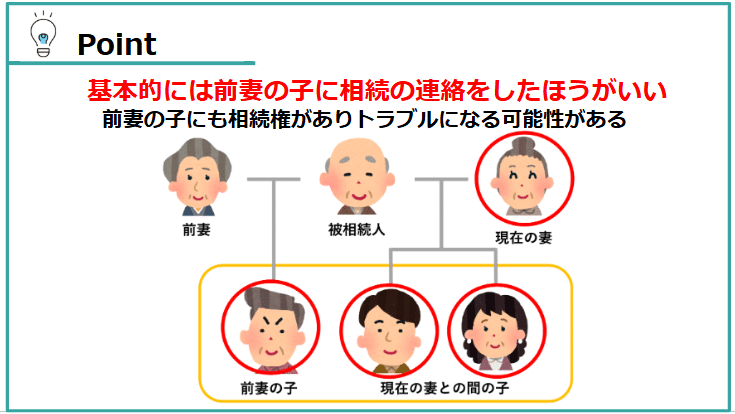

結論からいうと、どのような状況であっても、前妻の子に連絡をしたほうが良いです。前妻の子にも相続権が認められているからです。

それだけでなく、遺産分割協議が進まない、不動産の名義変更ができないなどのトラブルにつながるリスクがあるのです。

しかし、前妻の子と連絡を取ったことがない方もいるかと思います。そのような場合は、下記のステップに沿って前妻の子に連絡を試みてください。

それでも解決が難しい場合や、前妻の子との相続の交渉が難航する場合は、累計相談件数4,800件を超える私たち「弁護士法人サリュ」にお気軽にご相談ください。

この記事では、前妻の子に相続の連絡をしたほうが良い理由や連絡をしなければならない具体的なケース、連絡を取るステップをまとめてご紹介します。

最後まで読めば、前妻の子に相続の連絡をしたほうが良いと納得でき、円滑に相続をするための行動ができるでしょう。

面倒だからと前妻の子に黙って相続すると、後に大きなトラブルにつながるかもしれません。

トラブルを避けて納得できる相続をするためにも、ぜひ最後までお読みください。

相続の弁護士費用に、新しい選択肢を。

サリュは、お客様の弁護士費用の負担を軽減するため、

月額料金プランと着手金無料プランを用意しました。

最良の法的サービスを、もっと身近に。

相続の弁護士費用に、

新しい選択肢を。

サリュは、お客様の弁護士費用の負担を軽減するため、

月額料金プランと

着手金無料プラン

を用意しました。

最良の法的サービスを、もっと身近に。

冒頭でも触れたように、、どのようなケースであっても、前妻の子に相続の連絡をしたほうが良いです。

特に、遺言書が無い場合には、相続人全員での遺産分割協議が必要となるため、できるだけ早く連絡先を突き止めて話し合いを始めましょう。

また、遺言書により前妻の子が受け取る財産がないケースであっても、前妻の子には「遺留分」を受け取る権利はあります。後々トラブルにならないよう、きちんと連絡しておくことが重要です。

亡くなった方に「前妻の子」がいる場合、相続の連絡をしなければならない主なケースをご紹介します。

前妻の子に相続の連絡が必要になる最も多いケースが、「遺産分割協議」が必要になる場合です。

「遺産分割協議」とは、亡くなった方が遺言書を作成していない場合に、法定相続人となる人が全員で遺産の分け方を決めることをいいます。

| ※法定相続人とは、民法で定められている「被相続人(亡くなった方)の財産を相続できる人」のことです。 「前妻の子ども」は、現在の配偶者の子どもと同等で遺産相続順位が第1位なので、原則として必ず法定相続人となります。そのため、遺産分割協議に必ず参加しなければなりません。 |

もしも、この遺産分割協議を「前妻の子」以外のメンバーだけで行ってしまうと、その内容は無効となるので注意しましょう。

また、不動産の名義変更などで必要になる「遺産分割協議書」には、前妻の子を含めた相続人全員のサインが必要となります。そのため、連絡をしないで手続きを進めることは不可能です。

(なお、法定相続分に応じて共有名義で相続登記をする場合は、一部の相続人による登記申請が認められています。)

遺言書に前妻の子に相続させる取り分が記載されている場合も、当然ながら、相続の連絡をしなければなりません。

亡くなった方が、あえて前妻の子の遺留分(最低限の遺産の取り分)に配慮して、前妻の子が取得する財産を割り当てているケースもあるかもしれません。

このようなケースでは、確実に前妻の子が指定された財産を手にできるよう、忘れずに連絡をするようにしましょう。

もしも、前妻の子へ多額の遺産が指定されていた場合、あなたが不満に感じるケースもあるかもしれません。不服な内容だったとしても、遺言書を隠したり破ったりすることは絶対にやめましょう。

自分に不利な遺言書を見つけて遺言書を破棄・隠匿した場合には「相続欠格」に該当し、隠した人が相続する権利を失う可能性もあるので注意しましょう。

相続欠格については、「相続欠格とは?欠格事由5つと手続方法・宥恕までを正しく理解しよう」の記事もご覧ください。

遺言書があり、あなたがその「遺言執行者」に指定されている場合は、遺言の内容がどのような場合であっても、前妻の子にも遺言の内容を必ず伝えなければなりません。

遺言執行者とは、簡単にいうと、遺言を実現する役割を担う人のことです。一般的には、財産を残す人(遺言者)が、遺言の中で遺言執行者を指定します。

遺言執行者に指定された人は、「遺言の内容を全ての相続人に通知する義務」があります(民法第1007条第2項)。

そのため、遺言書の内容によって、前妻の子が相続する場合もしない場合も、どちらのケースにおいても連絡は必須となります。

被相続人が前妻の子との間で、生前に「前妻の子に相続させない」という約束をしている場合、連絡しなくてもいいのではないか?と考える方もいるかもしれません。

しかしながら、生前にいくら「相続させない」という約束をしていて、相続放棄する約束を書いた念書や誓約書があったとしても、これらは無効となります。そのため、このケースの場合も、相続開始したことを前妻の子に必ず連絡しなければなりません。

なぜならば、そもそも相続放棄というのは、生前には一切行えない手続きだからです。被相続人が亡くなって相続が開始した後に、家庭裁判所に相続放棄の申述をして初めて効果が生じるものです。

前妻の子が相続放棄しているという認識を持っている場合も、それらの効力はありません。改めて前妻の子と相続について話し合わなければならないので注意しましょう。

「前妻の子」の相続分が指定されていない(例えば、「全財産を現在の妻に相続させる」のような内容)遺言書が存在している場合、前妻の子との遺産分割協議は不要です。前妻の子に連絡をしなくても、不動産の名義変更や預貯金の解約をすることは可能です。

しかし、このような場合でも無視できないのが、前妻の子が持っている「遺留分(いりゅうぶん)侵害額請求権」という権利の存在です。

| 遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹以外)に最低限確保されている遺産の取得分のことをいいます。遺言書があったとしても、「遺留分」に相当する部分は最低でも受け取る権利があります。 遺留分割合は、法定相続人の内訳や人数によって異なり、以下の図のようになります。 関連記事:「あなたの遺留分割合が一目で分かる!どこよりも詳しく解説」 例えば、あなたが「亡くなった方の配偶者」で、あなたには子どもがおらず、「前妻の子ども」が1人いる場合、この場合の法定相続人は、配偶者であるあなたと前妻の子どもの2人です。 ※前妻の子どもも、通常の子どもと扱いが同じとなります。また、前妻は法定相続人ではありません。 この場合で、遺言書に「全ての財産を、遺言者の妻である〇〇(あなた)に相続させる」とあったとしても、「前妻の子ども」には「相続財産の総額の4分の1」の遺留分を受け取る権利があります。 「前妻の子ども」に、遺留分侵害額を請求するかどうかの判断がゆだねられることになり、請求する場合は「遺留分侵害額請求」の意思をあなたに示して遺留分に相当する金銭を取得できます。 |

このケースの場合、受遺者(遺言書で財産の取得を指定された人)の選ぶ道は以下の2つありますが、当事務所としては(2)の方法をおすすめします。

(1)遺留分の存在は無視して前妻の子には連絡せず、遺留分を請求できる権利が消滅するのを待つ

※遺留分を請求できる権利は、相続開始から10年で消滅(除斥期間)します。

※相続開始及び遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に遺留分侵害額請求を行わないと、請求権は消滅(時効消滅)します。

※ただし、遺言で受遺者が同時に遺言執行者に選任されている場合は、遺言執行者の義務として、遺言の内容を相続人に通知する必要があります(民法1007条2項)。

(2)遺留分の存在があるので、トラブルを防ぐためにもきちんと連絡をする

疎遠になっている前妻の子に知らせなければ、遺留分を請求されることもないのではと思う方もいるでしょう。しかしながら、遺留分侵害額請求を起こされるかもしれない期間が10年続くことになります。

10年間、遺留分侵害額請求を起こされた時に備えて現金を用意しておくのは大変です。

そうしたストレスを抱え続けるよりは、前妻の子に相続開始の連絡をして、遺留分を請求された場合にも真摯に対応することをおすすめします。

「めんどくさいから」や「遺産を渡したくないから」などの理由から、前妻の子に相続の連絡をしなかった場合、どうなってしまうかをまとめました。

前妻の子に連絡を取らず、前妻の子以外の相続人で遺産分割協議を進めてしまった場合、この協議は無効となります。「全員が参加する」という法律上の要件を満たしていないからです。

遺産分割協議が完了した後であっても、無効な遺産分割協議は全てやり直しとなります。

後々のトラブルを避けるためにも、かならず連絡をして前妻の子にも遺産分割協議に参加してもらいましょう。

不動産の名義変更を行う場合など、相続後の手続きには「遺産分割協議書」の添付が必要なケースがあります。

遺産分割協議書には相続人全員の実印が必要となるため、前妻の子に押印をもらわなければ、相続後の手続きを進めることができなくなります。

相続手続きをスムーズに進めるためにも、前妻の子への連絡は必須です。遺産分割協議書に押印してもらうか、相続放棄してもらうなどの対処が必要となります。

(なお、法定相続分に応じて共有名義で相続登記をする場合は、一部の相続人による登記申請が認められています。)

前妻の子以外の相続人で勝手に遺産分割を進めてしまった場合、後になって前妻の子から返還を求める訴訟を起こされる可能性があります。

前妻の子にも相続する権利があるのに、それを無視して連絡せず、財産を自分のものにするのは不当な「使い込み」に該当してしまいます。

罰則などの刑事責任を負うわけではありませんが、必ず正当な手続きに則って、相続人全員で遺産分割の方法を話し合いましょう。

「 前妻の子に相続の連絡をするかしないか判断が分かれるケース」でも解説した通り、たとえ遺言で「現在の妻や子に全財産を相続させる」という内容があったとしても、前妻の子には「遺留分」の権利が残されています。

遺留分を取り戻すための「遺留分侵害額請求」の権利は、(1)相続開始・遺留分侵害を知ってから1年、または(2)相続開始から10年で消滅します。

つまり、もしも前妻の子に、被相続人が亡くなったことを連絡していなかった場合には、前妻の子が故人の死を知ってから遺留分侵害額請求をしてくる可能性があります。

例えば、故人が亡くなって9年後に、前妻の子が遺留分の請求をしてくる可能性もあるのです。

このようなトラブルを避けるためにも、前妻の子に隠そうとせず、きちんと連絡しておくことをおすすめします。

ここまで解説した通り、どのようなケースであっても、前妻の子が相続人である限り、相続開始の連絡をしなければなりません。

しかしながら、連絡をしたくても、連絡先が分からないケースもあるでしょう。

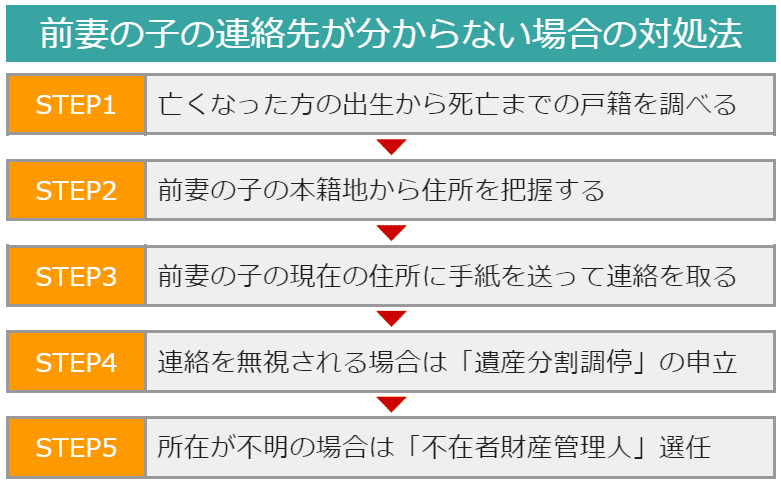

前妻の子と疎遠になっている場合など、連絡先がわからない場合の対処法は以下の通りです。

| 前妻の子の連絡先が分からない場合の対処法 (1)亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を調べる (2)前妻の子の本籍地から住所を把握する (3)前妻の子の現在の住所に手紙を送って連絡を取る (4)前妻の子に連絡しても無視される場合は「遺産分割調停」を申し立てる (5)前妻の子の連絡先が分からない、生死が不明等の場合は「不在者財産管理人」を選任する |

連絡先が分からない場合の対処法について、ひとつずつ詳しく解説していきます。

相続手続きにおいて必ずするのが、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取り寄せて調べる工程です。相続人を特定するために、必要な手続きとなります。

戸籍を調べることで、亡くなった方の隠し子の存在が発覚することもあります。

具体的な手順は、以下です。

(1)亡くなった方の住所地で「本籍地記載」の住民票を発行する

(2)本籍地の市区町村役場で、戸籍謄本を取り寄せる

(3)戸籍謄本に「転籍」の記載がある場合には、転籍前の本籍地でまた「除籍謄本」を取る

(4)2~3を繰り返して、出生までさかのぼる

取得した戸籍のどこかに、前妻の子が出生した旨の記載があるはずなので見つけましょう。

※なお、2024年3月1日から、戸籍謄本の広域交付制度が始まったため、一定の条件の下で、最寄りの市区町村役場で被相続人の出生から死亡までの戸籍を一括して取得できるようになりました。

詳細は、法務省のHPをご覧ください。

前妻の子が出生した記載を見つけたら、そこに前妻の子の氏名や戸籍の情報が載っているはずです。戸籍の情報をもとに、前妻の子の戸籍謄本などを取り寄せます。

前妻の子の戸籍が分かったら、一番新しい戸籍までたどることで、現在の本籍地を確認できます。

あなたが相続人であることを戸籍で証明できる場合、他の相続人である「前妻の子」の戸籍の附票を取得できます。最新の戸籍の附票には住民票の住所が記載されているので、その住所が現在の前妻の子の住んでいる場所のはずです。

前妻の子の現在の住所が分かったら、あとはその住所宛に手紙を送って連絡を取るだけです。相手から返事があれば、遺産分割協議や相続手続きを進めることができます。

手続きの流れは、以下の画像を参考にしてみてください。

別記事「遺産相続の手続きを徹底解説|期限別の流れと準備するもの」でそれぞれの手続きの詳細を解説しているので、ぜひ参考にしてください。

しかしながら、前妻の子と疎遠になっているケースでは、手紙を送っても返事が来ないことが非常に多くあります。

手紙を送っても遺産分割の話し合いが進まない場合には、次のステップに移ります。

前妻の子に連絡しても無視され続ける場合には、最終的には「遺産分割調停」を申し立てる方法があります。

遺産分割調停とは、遺産分割協議が成り立たない時に行うもので、中立的な立場の調停委員に間に入ってもらって解決を目指します。

遺産分割調停を申し立てると、相手方(前妻の子)に裁判所からの呼び出し状が届きます。調停に応じてもらえれば、話し合いを進められます。

もしも、調停の呼び出しも無視されつづければ調停は不成立となり、審判に移行し、審判で最終的な遺産分割の判断が下されることになります。

詳しくは、「遺産分割調停とは|流れや注意点&データで分かる調停の実態」の記事もご覧ください。

前妻の子の連絡先を調べても全く連絡が取れず、どこにいるか分からない場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任」を申し立てることで相続手続きを進めることが可能です。

不在者財産管理人とは、所在がわからない法定相続人の代わりに遺産分割協議に参加し、相続財産を管理する代理人のことです。

一般的に不在者財産管理人は、弁護士や司法書士などから選任され、これにかかる費用は不在者の財産から支払われることになります。

さらに詳しく知りたい方は、「不在者財産管理人とは?選任が必要なケースと役割や費用について解説」の記事も参考にしてください。

前妻の子がいる場合の相続の手続きは、通常の「身内だけ」の相続と比べると大変になりがちです。その理由を解説していきます。

| 前妻の子がいる相続が大変になる3つの理由 (1)前妻の子に連絡したくても居場所を特定するまでが大変だから (2)前妻の子に連絡しても返事をしてくれないケースも多いから (3)前妻の子と連絡が取れても遺産分割がまとまりにくいから |

ここまで解説した内容と重複しますが、前妻の子と疎遠になっている場合、まず連絡を取るまでが大変です。

亡くなった方の戸籍を遡って「前妻の子」の本籍を特定した後に、今度は「前妻の子」の本籍を辿って現在の本籍を特定し、そこから住民票を取り寄せて初めて現在の住所が分かります。

戸籍の調査をするだけでも、かなりの労力がかかるケースが想定されます。

仕事が忙しいなど戸籍の調査が負担になる場合には、弁護士や司法書士などに代行してもらう方法がおすすめです。

居場所を特定できても、その後がなかなか進まないケースも非常に多くあります。

相手の立場に立ってみると、突然、「相続手続きのために印鑑証明書を送ってほしい」や「相続放棄してほしい」という手紙が届いても、すぐに返事する気にならないことが考えられます。

「もう縁を切ったから話したくない」と反応されることもありえます。また、住所が変わっていて手紙が届かない可能性や、手紙の受取自体を拒否されるケースもあるのです。

前妻の子の住所が判明して初めて手紙を送る場合には、相手が返信したくなるような手紙の文面や内容を綿密に作成して送ると良いでしょう。

どのような文面が良いか悩む場合には、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。状況に応じて最適な内容を教えてくれるはずです。

なお、疎遠だった相続人への手紙の記載例も解説していますので、参考にしてください。

前妻の子に連絡をして遺産分割協議を進められることになったとしても、遺産分割協議の話し合いがなかなかまとまらないケースがあります。

前妻の子が故人と喧嘩別れになっていた場合などは特に、感情的な対立が起きやすい状況になっているケースも多いでしょう。

「今まで放置していた見返りに遺産を多めに相続してほしい」などと言ってくることもあるかもしれません。

前妻の子との遺産分割協議で折り合いがつかない場合には、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てて、調停員に間に入ってもらって解決を図る方法があります。

または、話し合いの時点で弁護士に間に入ってもらって、法律のプロの立場から冷静かつ適切な助言をしてもらい、遺産分割協議での解決を目指す方法もあります。

すでに解説した通り、亡くなった方に前妻の子がいる場合の相続は、連絡を取る時点から難航して、通常の相続よりも面倒になるケースが多くあります。

お互いが感情的になって遺産分割の話し合いが進まないこともありますし、そもそも顔を合わせるのが嫌だったり気まずかったりするケースも多いでしょう。

「前妻の子に連絡するのが面倒」「連絡先が分からないが調べる時間もない」「顔を合わせて話し合うのが嫌だ」という方は、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に依頼すると、以下のようなさまざまなことをあなたの代わりに行ってくれます。

| 前妻の子の相続について、弁護士ができること (1)戸籍の調査などを行って、前妻の子の存在や連絡先を突き止めてくれる (2)前妻の子との遺産分割の交渉も代理で行ってくれる (3)法律の知識を基に、あなたの味方になって有利に遺産分割を進めてくれる (4)相続放棄や遺留分侵害額請求などについてもサポートしてくれる |

弁護士に依頼する大きなメリットは、遺産分割の交渉の代理人にもなってくれる点です。

戸籍の調査や前妻の子への手紙の書面作りなどを司法書士に依頼する選択肢などもありますが、司法書士

は「相続人の代理人として話し合いに参加すること」はできません。弁護士のみが、相手方との交渉を代理で行える資格を持っているのです。

「前妻の子と直接やり取りするのが嫌だ」「話し合いが平行線になることが目に見えている」などの場合は、ぜひ弁護士に依頼することをご検討ください。

本記事では「前妻の子への相続の連絡をどうするか」について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

▼基本的には前妻の子に相続の連絡をしたほうが良い

▼前妻の子に相続の連絡をしなければならないケース

・遺言書がない場合(相続人全員での遺産分割協議が必要だから)

・遺言書があり、前妻の子への指定がある場合(遺言通り相続させるため)

・遺言書があり、遺言執行者に指定されている場合(通知義務があるから)

▼前妻の子に相続の連絡をするかしないか判断が分かれるケース

・遺言書があり、「前妻の子」が取得する財産がない場合

➡取得する財産が指定されていなくても、遺留分はあるので連絡した方が良い

▼前妻の子に相続の連絡をしなかった場合どうなるのか

| ・遺産分割協議がやり直しになる ・不動産の名義変更などの手続きが進められない ・勝手に遺産を分配してしまうと訴訟を起こされる可能性がある ・あとになって遺留分を請求される可能性がある |

▼前妻の子の連絡先が分からない場合の対処法

| (1)亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を調べる (2)前妻の子の本籍地から住所を把握する (3)前妻の子の現在の住所に手紙を送って連絡を取る (4)前妻の子に連絡しても無視される場合は「遺産分割調停」を申し立てる (5)前妻の子の連絡先が分からない場合は「不在者財産管理人」を選任する |

「前妻の子にできれば相続の連絡をしたくない」というケースもあるかもしれませんが、トラブルを避けるためにも相続の連絡はするようにしましょう。

忙しくて時間がない場合や直接やり取りをするのが嫌だという方は、ぜひお気軽に一度サリュにご相談ください。