弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士

第一東京弁護士会所属

関西学院大学法学部卒業

同志社大学法科大学院客員教授

弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士

第一東京弁護士会所属

関西学院大学法学部卒業

同志社大学法科大学院客員教授

弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

「夫が亡くなり、息子たちが遺産は私に全部相続してほしいと言ってくれた。この場合、遺産分割協議書は必要なの?」

「相続人が私しかいないけれど、遺産分割協議書は必要?具体的な作成方法は?」

遺産分割協議書とは遺産の分け方を取りまとめたものなので、一人で全財産を相続するなら要らないのではと悩みますよね。

実は複数の相続人が話し合い、一人が全て相続する場合は、「遺産分割協議書」が必要です。

例えば、父が亡くなり母親の生活費に配慮して、子どもが身を引き母親が一人で全て相続するケースが該当します。

遺産分割協議書が必要なケースに該当した場合には、下記のステップに沿って遺産分割協議書を作成しなければなりません。

この流れを把握していないと「遺産分割協議書が必要なのに作成できていない」「後にトラブルに発展した」などの後悔を招く可能性があります。

一人が全て遺産を相続するときに遺産分割協議書が必要なケースを把握したうえで、正しい手順で遺産分割協議書を作成することが重要です。

そこで本記事では、一人が全て相続する場合に遺産分割協議書が必要なケース、不要なケースと遺産分割協議書の作成ステップをご紹介します。

特に遺産分割協議書の作成ステップは初めての方でも分かるように、丁寧に解説しているので必見です。

もめることなく正しい方法で手続きをするためにも、ぜひ参考にしてみてください。

遺産分割協議書の作成については、以下の動画もぜひご覧ください。

相続の弁護士費用に、新しい選択肢を。

サリュは、お客様の弁護士費用の負担を軽減するため、

月額料金プランと着手金無料プランを用意しました。

最良の法的サービスを、もっと身近に。

相続の弁護士費用に、

新しい選択肢を。

サリュは、お客様の弁護士費用の負担を軽減するため、

月額料金プランと

着手金無料プラン

を用意しました。

最良の法的サービスを、もっと身近に。

複数の相続人がいて遺産分割協議(遺産分割方法を決める話し合い)の結果、一人がすべての遺産を相続すると決めた場合は遺産分割協議書(相続人全員が参加した遺産分割協議の内容を書面にまとめた文書)の作成が必要です。

例えば、父が亡くなり、残された母の生活を守るために、子どもが身を引く形で母に全ての財産を相続するケースが該当します。

この場合は、母と子どもたちの間で、遺産分割協議書を作成しなければなりません。

なぜこのケースでは遺産分割協議書の作成をしたほうがいいのか、2つの理由をご紹介します。

| 【複数の相続人が話し合い一人が全て相続するときに遺産分割協議書が必要な理由】 ・相続の手続きに必要になるため ・相続のトラブルを避けるため |

1つ目は、相続の手続きに「遺産分割協議書」が必要になるためです。

遺産分割協議の結果一人が全財産を相続する場合、下記相続手続きで遺産分割協議書の提出が求められます。

| 【遺産分割協議書が必要になる手続きの例】 ・亡くなった人の預貯金の引き出し※ ・不動産や有価証券などの名義変更(相続登記) ・相続税申告 |

(※遺産分割協議書の代わりに銀行所定の書式に相続人全員が署名押印する方法でも解約は可能です)

例えば、亡くなった人の預貯金を引き出す場合に、戸籍上では相続人が複数人いると、窓口に来た申請者に相続させていいかどうかは金融機関では判断できません。

遺産分割協議書には遺産分割協議で成立した事実や内容を対外的に証明する役割があるので、一人が全財産を相続したと把握でき、手続きを進められます。

2つ目は、相続のトラブルを避けるためです。

遺産分割協議は口頭での話し合いだけでも成立しますが、書面に残しておかないと後にトラブルに発展する可能性があります。

例えば、口頭では「Aさんに全ての財産を相続してもいいよ」と話していたとしても、後日「そんなことは言っていなかった」と遺産分割協議の不成立や無効を主張してくるかもしれません。

そのときに遺産分割協議が成立していた事実を証明できないと、Aさんへの全財産の相続が難しくなる可能性があるでしょう。

遺産分割協議書があれば全相続人の間で話し合いが成立した証明になるため、大きなトラブルを避けることができます。

一人が全ての財産を相続しても、遺産分割協議書が不要になるケースがあります。

相続人の一人が全ての財産を相続するときに、必ずしも遺産分割協議が必要になるとは限らないのです。

ここでは、一人が全て相続するときに遺産分割協議書が不要なケースをご紹介します。

遺産分割協議書が必要なのか判断するためにも、確認しておきましょう。

| 【一人が全て相続するときに遺産分割協議書が不要なケース】 ・相続人が一人しかいない場合 ・他の相続人の相続放棄・廃除・欠格により一人だけが相続する場合 ・遺言で一人を指定している場合 |

そもそも、相続人が一人だけしかいない場合は、遺産分割協議をしないので遺産分割協議書は作成しません。

例えば、亡くなった人に子どもがおらず、両親(直系尊属)も既に他界しており兄弟姉妹もいなかった場合、相続人は配偶者一人だけです。

金融機関や法務局など各機関には、亡くなった人と両親(直系尊属)の戸籍を提出すれば、相続人は配偶者しかいないことを証明できます。

遺産分割協議書がなくても、問題なく相続手続きを進められます。

もともと相続人が複数いたものの、他の相続人の相続権が失われて結果的に一人が全財産を相続する場合も、遺産分割協議書は不要です。

相続権を失う理由には、主に次のケースがあります。

| 【相続権を失う主な理由】 ・相続放棄をした ・亡くなった人本人の意思により相続人の地位を奪われた(相続人廃除) ・重大な非行により法的に相続人としての権利をはく奪された(相続欠格) |

上記にあてはまる場合は相続人の地位を失うので、遺産分割協議をする必要がありません。

金融機関や法務局など各機関には、他の相続人が相続権を失ったことを証明する裁判所の書面を提出すれば、問題なく相続手続きが進められます。

例えば相続放棄の場合は、裁判所に「相続放棄申述受理証明書」を交付してもらえば相続放棄をした証明ができます。

詳細は、提出先の各機関に事前に問い合わせるようにしましょう。

| 【注意!母に全財産を譲りたいなら子は相続放棄してはいけない】 父が亡くなり残された母に全財産を相続したい場合、子どもは遺産分割協議で自分は一切の財産を受け継がないことを主張して相続放棄をしないようにしましょう。 相続放棄をすると、相続権は次の順位の相続人に移ってしまうためです。 例えば子どもが相続放棄した場合は、亡くなった人の父母が相続人になります。 父母(直系尊属)が全員他界している場合は、兄弟姉妹または甥姪が相続人になります。 「母のために」と思って相続放棄したのに、これでは母に全遺産を受け取ってもらうことができません。相続放棄は撤回ができないので注意しましょう。 |

亡くなった人が「〇〇に全財産を相続させる」旨の遺言を残した場合は、遺産分割協議書が不要です。

遺言は亡くなった人の意思が反映されているため、法定相続よりも優先されます。

遺言の効力が発生すると、遺産分割を経ることなく相続人に財産が承継されるため遺産分割協議は行いません(ただし、遺留分を請求される可能性があります)。

金融機関や法務局など各機関には、遺言書を提出すれば相続手続きが進められます。

ただし、遺言の内容と異なる遺産分割に相続人全員が同意している場合は、遺産分割協議を実施します。その場合には、遺産分割協議書の作成が必要です。

-1024x687.png)

無料相談のご予約

受付時間:10:00~18:00

(土・日・祝日を除く)

弁護士法人サリュは、

遺産相続分野の

年間取扱件数300件超

年間相談件数1,000件超

一人が遺産を全て相続する場合に遺産分割協議書が必要なケースが分かったところで、実際にどのように遺産分割協議書を作成するのか見ていきましょう。

4つのステップに沿って遺産分割協議書の具体的な書き方をまとめているので、参考にしてみてください。

まずは、遺産分割協議書を作成する事前準備をしましょう。

作成に必要なものは、下記の通りです。

【準備物】

・用紙

・署名押印するためのペンと印鑑(実印推奨)

・相続人全員の印鑑証明書

・亡くなった人の戸籍謄本

・財産情報が分かる書類

■用紙

用紙は特に指定はありませんが、一般的にはA4サイズ・横書きで作成することが多いです。

■署名押印するためのペンと印鑑

作成は、手書きでもパソコンなどの印字でも問題ありません。押印には実印を使用し、印鑑証明書を添付します。

■相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に記載する相続人の住所は、印鑑証明書と一致していなければいけません。印鑑証明書を見ながら書くと間違いがないでしょう。

印鑑証明書は、預貯金引き出しや相続登記などの手続きで遺産分割協議書と一緒に提出する必要書類です。

遺産分割協議書の作成日付以前に取得しても問題ありませんが、金融機関では印鑑証明書の発行日付に期限が定められている(通常3ヶ月~6ヶ月)ので注意しましょう。

印鑑証明書取得方法→コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付【コンビニ交付】 | 証明書の取得方法

※市町村役場で取得する場合は役場のホームページをご確認ください。

■亡くなった人の戸籍(除籍)謄本

遺産分割協議書に記載する亡くなった人の情報は、戸籍(除籍)謄本と一致していなければいけません。

亡くなった人の戸籍(除籍)謄本もどのみち各機関に提出が必要な書類なので、先に取得しておくといいでしょう。

亡くなった人の戸籍(除籍)謄本の取得方法はこちらの記事で紹介しています。

■財産情報が分かる書類

遺産分割の内容で財産情報は、正確な情報を記載しなければなりません。

例えば、預貯金なら金融機関・支店名・口座の種類・口座番号まで書く必要があるので、通帳を手元に用意しておくといいでしょう。

遺産分割協議書に決まった書式はありませんが、文書を有効にするためには守らなければならないポイントがあります。

下記の記載例を見ながら、まずは書き方全体を解説していきます。

赤色の部分は「一人が全財産を相続する」場合に、一般的な書き方とは異なる項目になります。

《見本と書式フォームのダウンロードはこちらから》

見本

①表題

「遺産分割協議書」と記載します。

②亡くなった人の情報

下記5つの項目を全て漏れなく記載します。

・氏名

・生年月日

・死亡日

・本籍地

・最後の住所地

戸籍謄本や住民票などを見ながら、正確に記載しましょう。

③文書の趣旨

本文書が相続人全員で協議した結果を記した書面であることを記載します。

甲・乙・丙を使用する場合、4人目以降は「丁・戊・己・庚・辛・壬・癸」になります。氏名だけでも問題ありません。

④遺産分割の内容

この部分については2通りの書き方があるため、次の節で解説します。

⑤新たな財産発覚時の取扱い

遺産分割協議成立後に、新たな遺産が見つかることは珍しくありません。

その場合の取扱いについて、どうするかも記しておきましょう。

新たな遺産も一人の相続人が受け継ぐ場合は見本の書き方で、新たな遺産については別途話し合いたいという場合は「新たに見つかった財産分のみ、相続人全員で再協議する」と記載します。

⑥債務の負担

借金などの負債についても、誰がどれだけ負担しておくかを記載することをおすすめします。

遺産分割協議書で「一切の財産を〇〇が相続する」と書いていれば、当然その中に負債も含まれると解されます。

しかし、遺産分割協議書はあくまで相続人同士の取り決めのため、債権者に対して効力はありません。相続放棄をしない限り、債権者は相続人全員に弁済を求めることができるのです。

そのため、「○○は他の相続人に対し債務の弁済について求償しない」と明記しておくと、他の相続人も安心できるでしょう。

⑦署名・押印した趣旨と作成通数

相続人全員が協議内容に合意して署名・押印した旨と、作成した遺産分割協議書の通数を記載します。通数は一般的に人数分作成して各自1通ずつ保管します。

⑧成立年月日

遺産分割協議が成立した年月日を明記します。

⑨相続人全員の住所・署名・押印

相続人全員の住所を記し、署名・押印をします。

住所は住民票や印鑑証明の記載と一致させましょう。

署名・押印は遺産分割の内容に合意したことを意味するため、一人が全財産を相続する場合でも必ず全員分の署名・押印が必要です。

先ほどの記載例の「④遺産分割の内容」については、一人が全財産を相続する場合に2通りの書き方があります。

それぞれの特徴を比較した上で、どちらを選ぶか検討しましょう。

【遺産分割の内容について2通りの書き方】

| ・「一切の財産」と書く ・財産を全て列挙する |

ひとつめは「被相続人の一切の財産は〇〇が相続する」書き方です。とても簡単なのが最大のメリットで、他にも下記特徴があります。

【一切の財産と書く場合の特徴】

| メリット | ・簡単 ・書き間違いのリスクが少ない |

| デメリット | ・財産の内容が分からないためトラブルを招く恐れがある |

「一切の財産」や「全ての財産」と表現するのは便利ですが、遺産を相続しなかった相続人から「そんな財産があるなんて聞いていない」と言われる可能性があります。

この書き方を使う場合は、財産情報は必ず全て共有しておくようにしましょう。

続いて、全ての財産をひとつずつ並べて書く方法です。下記のメリット・デメリットが挙げられます。

【財産を全て列挙する場合の特徴】

| メリット | ・他の相続人にも財産の全容が分かりやすい ・後から新たな財産が見つかった場合、区別がつきやすい |

| デメリット | ・財産項目が多い場合は労力がかかる ・正確に書き間違えないよう書く必要がある |

財産を全て書き出すのは大変ですが、財産内容が明らかになるので、後々トラブルになるリスクは低いでしょう。

財産を全て列挙する場合の書き方は、次の通りです。

《見本と書式フォームのダウンロードはこちらから》

見本

財産を書くときには、注意事項があります。

各財産はどの財産か特定できるように、正確に記載しなければいけません。曖昧な書き方では認められない場合があるため、注意しましょう。

例えば預貯金の場合、銀行の支店や口座番号、名義人も明記する必要があります。

| 【OK】〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇 【NG】〇〇銀行の預金 〇〇円 |

財産はそれぞれの書類を参照しながら書くと間違いがないでしょう。下表では、各財産の書き方を一覧にまとめました。

【各財産の書き方】

|

財産 |

参照にする書類 |

記載すべき項目 |

|

不動産 |

登記事項証明書 |

《土地》所在・地番・地目・地積 《建物》所在・家屋番号・種類・構造・床面積 《マンション》一棟の建物の表示・専有部分の表示・敷地権の目的たる土地の表示・敷地権の表示 |

|

預貯金 |

通帳 残高証明書 |

金融機関名・支店名・種別・口座番号・名義人 ※残高は利息などで変化がある可能性があるため記載しない |

|

有価証券 |

残高証明書 |

証券会社名・支店名・口座番号・銘柄・株式数 |

|

自動車 |

車検証など |

車名・自動車登録番号・車台番号・名義人 |

上記以外の財産がある場合も、第三者が見ても分かるような書き方をするようにしましょう。

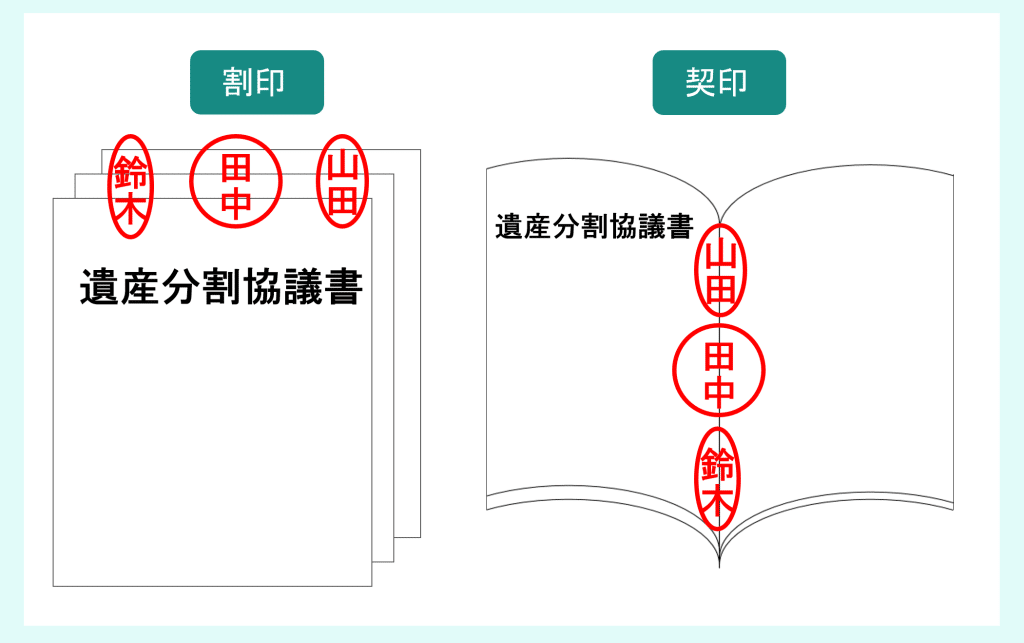

本文を書き終えたら、割印と契印をしましょう。

割印と契印がないと文書が無効になるわけではありませんが、より信頼性が高まるので押しておくことをおすすめします。

■割印

遺産分割協議書は通常2通以上作成します。それらが全て同じ内容であることを証明するため、通数分少しずらして重ね、またがって「割印」をします。

■契印

遺産分割協議書が複数枚にわたる場合に、それらが全て1つの連続した文書であることを証明するため、ページとページの間に「契印」をします。

遺産分割協議書を作成するにあたり、下記の項目は必ず守るようにしましょう。

【遺産分割協議書を作成するときの注意点】

| ・相続人全員が合意してから作成しなければいけない ・相続人調査を漏れなく行うべき ・他の相続手続きの期限までに作成する |

これらを怠ると、トラブルにつながる可能性があります。

スムーズに相続手続きをするためにも、3つの項目を守って慎重に進めるようにしましょう。

遺産分割協議は、相続人全員が合意しないと成立しません。

他の相続人の合意を得ていないのに、一人で勝手に遺産分割協議書を作成するのは絶対にやめましょう。

他の相続人の署名押印欄を偽造すると当然遺産分割協議書は無効になり、悪質な場合は文書偽造の罪にも問われます。

もし、他の相続人と遺産分割について揉めている場合は、一人で強行しようとせず、弁護士に相談するようにしましょう。

弁護士に依頼すると他の相続人と交渉してもらえたり、解決策を提案してもらえたりと、解決に向けて全面的にサポートを受けられます。

| 【他の相続人と揉めている場合は当事務所にご相談ください】 当事務所では初めての人でも安心してご利用いただけるよう、お客様に寄り添った手厚いサポートを提供しています。相続でお悩みの場合はどうぞ気軽にご相談ください。 専属の弁護士とリーガルスタッフの連携体制をとっているため、親身にお客様の相談にのり、迅速に対応することが実現できます。 当事務所では相続問題解決の実績が数多くあり、その一事例を掲載しています。 《解決事例》 ◎月額料金プランで初期費用を抑えながら1年以内の解決を実現した事例 (詳細は解決事例でご覧いただけます。) 初回相談は無料で受け付けております。メールやお電話などで気軽にお申込みください。 遺産相続を弁護士に無料相談 |

繰り返しますが、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。もし、遺産分割協議が成立した後に、実は他にも相続人がいたことが発覚すると、遺産分割協議は無効になります。

そのような事態にならないよう、遺産分割協議前に相続人調査を漏れなく行いましょう。

相続人調査は、亡くなった人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を調べて行います。特に、認知した子や養子縁組した子、異父母兄弟の存在には注意しましょう。

相続人調査の方法はこちらの記事で解説しているので、併せてご確認ください。

法律上では、遺産分割協議書の作成に期限はありません。

しかし、相続手続きで遺産分割協議書の提出が必要になるため、各手続きの期限までに作成するようにしましょう。

主な相続手続きの期限は、下記のとおりです。

| 【主な相続手続きの期限】 ・相続登記:不動産の所有権の取得を知った日から3年以内 ・自動車の名義変更:所有者が変わった日から15日以内 ・預金口座の凍結の解除:金融機関により異なる ・相続税の申告:相続があったことを知った日の翌日から10か月以内 |

例えば、不動産の相続登記は、所有権の取得を知った日から3年以内に手続きをしなければなりません。

このときに遺産分割協議書が必要なので、不動産の相続登記よりも前に適切な方法で不動産の遺産分割協議書を作成しておく必要があります。

このように、どのような相続手続きが必要なのか把握して、期限内に終えられるように遺産分割協議書を作成しましょう。

本記事では、一人が全て相続する場合の遺産分割協議書について解説してきました。

最後にもう一度、本文の要点を確認しましょう。

【単独相続で遺産分割協議書が必要なケース・不要なケース】

|

単独相続になるケース |

遺産分割協議書の要不要 |

|

①遺産分割協議の結果一人が相続 |

必要 |

|

②相続人がそもそも一人 |

不要 |

|

③他の相続人の相続放棄・廃除・ 欠格により一人だけが相続 |

|

|

④遺言で一人に指定 |

〇一人が遺産を全て相続する場合の遺産分割協議書の作成ステップは下記の通り

《STEP1》事前準備をする

《STEP2》遺産分割協議書の各項目を記入する

《STEP3》遺産分割の内容を記入する

《STEP4》契印・割印をする

〇遺産分割協議書を作成するときの注意点は下記の通り

・相続人全員が合意してから作成しなければいけない

・相続人調査を漏れなく行うべき

・他の相続手続きの期限までに作成する

以上、遺産分割協議書が必要な場合は本記事をもとに正しく文書を作成でき、問題なく相続手続きが進められることを願っております。