弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士

第一東京弁護士会所属

関西学院大学法学部卒業

同志社大学法科大学院客員教授

弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士

第一東京弁護士会所属

関西学院大学法学部卒業

同志社大学法科大学院客員教授

弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

「信頼性の高い公正証書遺言でも、相続でもめることはあるの?」

「公正証書遺言でもめている親族がいる…もめないためにはどうすればいいの?」

遺言の中でも、法的に無効になりにくいと言われている「公正証書遺言」。

公正証書遺言でももめたという話を聞くと「公正証書遺言でももめるのか?」と疑問に思う方は多いでしょう。

実は公正証書遺言であっても、下記の7つのケースではもめることがあります。

公正証書遺言があってももめてしまうと、最悪の場合は調停や訴訟に発展して心身ともに大きな負担になってしまいます。

だからこそ、下記のポイントを押さえながら、もめない公正証書遺言を作成することが重要です。

そこで、この記事では公正証書遺言があってももめるケースと、もめない公正証書遺言を作成するポイントをご紹介します。

後半では、公正証書遺言があってももめてしまった場合の対処法にも触れています。

この記事を最後まで読めば、もめない公正証書遺言を作成でき、遺言者の思いを尊重しながら円滑に相続手続きを進められます。

公正証書遺言を作成したのにもめてしまった….と後悔しないためにも、ぜひ参考にしてみてください。

相続の弁護士費用に、新しい選択肢を。

サリュは、お客様の弁護士費用の負担を軽減するため、

月額料金プランと着手金無料プランを用意しました。

最良の法的サービスを、もっと身近に。

相続の弁護士費用に、

新しい選択肢を。

サリュは、お客様の弁護士費用の負担を軽減するため、

月額料金プランと

着手金無料プラン

を用意しました。

最良の法的サービスを、もっと身近に。

冒頭でも触れたように、信頼性の高い公正証書遺言を作成していても、もめるケースがあります。

ここでは、公正証書遺言でもめる7つのケースをご紹介します。

公正証書遺言の作成後にもめないためにも、どのようなケースでもめてしまうのか把握しておきましょう。

| 公正証書遺言があってももめる7つのケース |

| 1.遺言者に認知症が疑われる場合 2.「口授を欠いていた」と疑われる場合 3.立ち会った証人が欠格者だった場合 4.遺言者の真意と遺言内容に錯誤があった場合 5.遺言内容が公序良俗に反する場合 6.公正証書遺言に記載されていない遺産があった場合 7.公正証書遺言が相続人の想像と異なった場合 |

1つ目は、遺言者の認知症が疑われる場合です。

遺言を作成するときには、遺言者の遺言能力が問われます。

| 【民法963条】 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有していなければならない |

遺言能力とは、遺言の内容や効力を理解する意思能力のことです。

遺言者に認知症がある事実だけでは遺言能力の否定はできませんが、認知症の程度や症状によっては遺言能力がないと判断されます。

そのため、遺言者に認知症の疑いがあり判断能力が低下していたと考えられる場合は、公正証書遺言の有効性を巡ってもめる原因になり得ます。

認知症の疑いがあり公正証書遺言の無効が認められた裁判例としては、大阪高判平成26年11月28日(判タ1411号92頁)があります。

この事例では、遺言者には当時認知症の兆候があり、公証人の説明に対して「はい」という返事をしても遺言内容を理解・許容する趣旨の発言だったか疑問であるという理由で、公正証書遺言が無効になりました。

| 【認知症だけでなく精神障がいなどが疑われる場合も該当する】 遺言能力の有無が問われるのは、認知症の疑いがあるケースだけではありません。 精神障がいや加齢などにより、判断能力が低下していると疑われる場合は公正証書遺言が有効なのかもめる原因になりやすいです。 |

2つ目は、口授を欠いていたと疑われる場合です。

口授とは、公正証書遺言を作成するときに、遺言者が遺言内容を公証人に口頭で伝えることです。

公正証書遺言を有効にする条件に「口授すること」が含まれているので、口授を欠いているともめる原因になるのです。

| 【民法969条】 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 |

口授では、遺言者が公証人に遺言内容を口頭で伝えることが重要です。

しかし、実際には遺言者が頷くだけだった場合や、遺言者が遺言の趣旨を伝える前に第三者が介入して遺言内容を操作した場合などは、口授の有効性についてもめる原因になるでしょう。

3つ目は、証人が欠格者だった場合です。

公正証書遺言を作成する場合には、証人2名の立ち会いが必要です。

証人が下記の欠格事由に該当すると、遺言が無効になります。

| 【民法974条】 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。 一 未成年者 二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人 |

証人が未成年者だった場合や公証人の家族、4親等以内の親族であった場合など、欠格事由に該当した場合は、遺言が無効になるのでもめる原因になるでしょう。

4つ目は、遺言者の真意と遺言内容に錯誤があった場合です。

遺言者が本来残したかった遺言内容と実際に残した遺言内容が一致しない(=錯誤)ときに、一定の要件を満たすと遺言が無効になるケースがあります。

錯誤には下記のような書き間違いや言い間違い、勘違いなどが含まれます。

| 【錯誤の例】 ・「Aに〇〇の財産を相続させる」と記載するはずだったのに、不動産の表記を誤り「Aに△△の財産を相続させる」と記載してしまった ・「Aに〇〇の財産を相続させる」と記載するはずだったのに、相続する相手を誤り「Bに〇〇の財産を相続させる」と記載してしまった |

例えば「Aに〇〇の財産を相続させる」と記載するはずだったのに不動産名を誤った場合は、重大な錯誤となる可能性があり、もめる原因になるでしょう。

5つ目は、遺言内容が公序良俗に反する場合です。

社会通念上許容されない遺言内容の場合は、公正証書遺言であっても無効になる場合があります。

| 【民法90条】 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。 |

どのようなケースが公序良俗に反すると判断されるかは、一概に言えません。

一例として、下記のようなケースでは、遺言内容が公序良俗に反する可能性があります。

| 【公序良俗に反する可能性がある例】 ・重婚的内縁関係にある不倫相手に遺贈する場合 |

例えば、同居中の妻子がいるのに、愛人関係を継続することを目的として遺贈する内容の場合は、遺言が無効になるケースがありもめる原因になるでしょう。

6つ目は、公正証書遺言に記載されていない遺産があった場合です。

公正証書遺言に記載されている遺産は遺言通りに手続きができますが、記載のない遺産は遺言書の効力が及びません。

そのため、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどのように相続するのか決める必要があるのです。

例えば、公正証書遺言に「A銀行の預金を〇〇に相続する」と記載はあったものの、B銀行については記載がなかったとしましょう。

B銀行の預金については公正証書遺言に沿った相続ができないため、もめる原因になります。

7つ目は、公正証書遺言が相続人の想像と異なった場合です。

相続人が想像していた遺言内容とかけ離れていた場合は「納得がいかない」と主張して、もめる原因になると考えられるでしょう。

例えば、相続人が誰も知らなかった婚外子への相続内容が記載されていた場合、事実を受け入れることが難しいと想定されます。

相続発生後に知った婚外子と相続手続きを進めることを考えると「納得できない」と主張する相続人も出てくるでしょう。

公正証書遺言でもめると、トラブルを解決するために時間と労力を割くことになります。

できる限り「もめない公正証書遺言」を作成したほうが、円滑に相続の手続きを進められます。

ここでは、もめない公正証書遺言を作成する8つのポイントをご紹介します。

どのような点に留意して公正証書遺言を作成するべきか、参考にしてみてください。

| もめない公正証書遺言を作成する8つのポイント |

| 1.相続に詳しい弁護士に相談して作成する 2.遺言執行者を決めておく 3.遺留分に配慮して遺言を作成する 4.医師の診断書を作成する 5.付言事項を活用する 6.生前に相続内容を話し合う 7.欠格事由に該当しない証人を選ぶ 8.公正証書遺言の内容を変えたい場合は作成し直す |

公正証書遺言でもめないためには、相続に詳しい弁護士に相談して作成することをおすすめします。

公正証書遺言をただ作成するだけでは、公正証書遺言があってももめるケースを回避できません。

「どのような遺言がトラブルを招くのか」「どのような遺言が無効になるのか」を理解して、もめるリスクが少ない公正証書遺言を作成することが大切です。

ただし、トラブルを招きやすい公正証書遺言かどうかは、知識がないと判断できません。

弁護士に相談すれば、豊富な知識と経験をもとに、的確なアドバイスをしてもらえるのでもめない公正証書遺言を作成しやすくなるのです。

また、公正証書遺言の作成手続きを弁護士に代行してもらうことも可能です。

公正証書遺言の作成がなかなか進まず困っている場合にも、弁護士に相談するといいでしょう。

公正証書遺言を作成するときに、遺言執行者を決めておきましょう。

遺言執行者とは、公正証書遺言に記載された遺言を実行する権利を持つ人のことです。

民法でも遺言執行者は、遺言の内容を実現する権利を有すると記載されています。

| 【民法1012条】 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。 |

例えば、預貯金払い戻しや分配、不動産の登記申請手続きなどを遺言に沿って実行します。

遺言執行者が決まっていれば、誰がどのように公正証書遺言を実行するのかもめることがありません。

また、公正証書遺言の遺言内容も粛々と実行できるため、トラブルに発展しにくいでしょう。

遺言執行者は公正証書遺言に遺言執行者になってもらいたい人の氏名や住所を記載して「遺言執行者として選任する」と添えれば指定が完了します。

| 【遺言執行者を選定するときのポイント】 ・遺言執行者には相続人や弁護士、司法書士(第三者的な立場である専門家)を選定できる ・公正証書遺言に遺言執行者になってもらいたい人の氏名や住所を記載して「遺言執行者として選任する」と添えて指定する |

遺言執行者には、遺言により遺産を取得する相続人が就任するケースが多いですが、未成年者や破産者でない限り他の相続人も選定できます。また、トラブルを避けるために第三者である弁護士や司法書士などを選定することも有益でしょう。

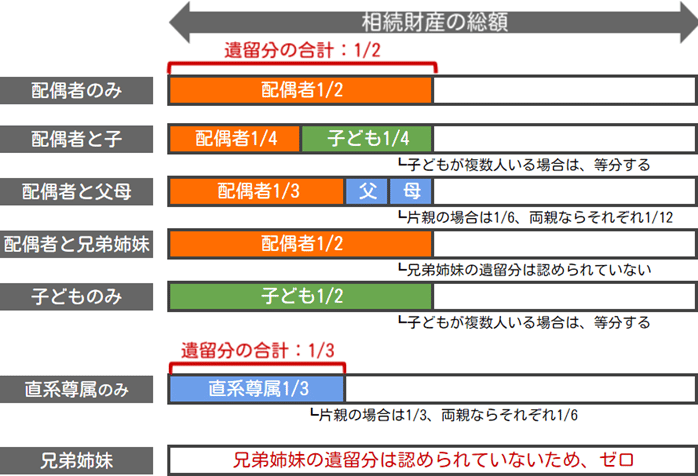

公正証書遺言を残したとしても、配偶者や子ども、親などの一部の相続人には、遺留分を受け取る権利があります。

遺留分とは、簡単に言うと相続人が「最低でもこの割合だけは遺産を取得できる」と主張できる取り分のことです。

遺留分は、法的な信頼性が高い公正証書遺言よりも優先されます。

万が一、遺留分を侵害した場合には、侵害された側に請求権があるので、将来行使するかもしれません。

そのため、公正証書遺言を作成する段階で、遺留分に配慮するようにしましょう。

| 【遺留分に配慮する方法の例】 ・相続人ごとの遺留分割合を把握して公正証書遺言を作成する ・推定相続人に意向を伝えておく ・遺留分侵害請求をされることを念頭に置いた対処をする |

公正証書遺言の作成時に相続人ごとの遺留分を把握していれば、遺留分を侵害しない範囲での遺言作成を検討できます。

ただし、遺留分を侵害した公正証書遺言を作成してはいけない決まりはありません。

どうしても遺留分を侵害してしまう場合は、遺留分侵害請求をされるリスクを想定した対処が必要です。

例えばAさんに対して、他の相続人の遺留分を侵害することになる内容の遺贈をしたい場合、Aさんは遺留分侵害額請求をされる可能性が高くなります。

遺留分侵害額は現金精算となるため、Aさんの手元に現金がなければAさんは取得した遺産を売却するなどして換価せざるを得えません。

このケースでは、遺留分侵害額を支払える現金もAさんに遺贈したほうがいいでしょう。

また、遺留分侵害額の計算においては、遺留分侵害を主張する人が亡くなった方から受けた生前贈与の額は、控除されます(民法1046条2項参照)。

そのため、もし、遺留分侵害額請求をしてくる人が想定できる場合は、亡くなった方からその人への生前贈与の事実や金額を公正証書遺言に付言事項として記載しておくと、将来の遺留分侵害額請求に対する対策となり得るでしょう。

遺留分については下記の記事でも解説しているので、参考にしてみてください。

公正証書遺言の遺言者が高齢である、認知症の疑いがあるなど、遺言能力の証明が後に論点になりそうな場合は、医師の診断書を添付しておくといいでしょう。

診断書=遺言能力の証明にはならないものの、遺言者の状態を確認できる資料にはなります。

例えば、遺言者に認知症の疑いがあり公正証書遺言の有効性でもめたときに、遺言書作成時の医師の診断書があれば判断材料として活用できるでしょう。

公正証書遺言の作成時に医師の診断書を取得すべきか迷った場合には、弁護士に相談してみてください。

公正証書遺言の作成時には遺言者の思いや意思を示すために、付言事項の活用も検討できます。

付言事項とは、公正証書遺言に記載できる法的効力のない文章のことです。

相談人への感謝の気持ちや財産分配割合の理由、遺留分についてなど遺言者の思いを記載できます。

下記のように付言事項に公正証書遺言でもめないように促す言葉を残せば、相続人が思いを汲み取りトラブルを避けられるかもしれません。

| 付言事項の例 | |

| 相続人への思い | 今までありがとうございました。相続でもめることがないようにしてくださいね。 |

| 財産分配割合の理由 | 長男のAが身の回りの世話をしてくれて本当に助かりました。感謝を込めて、他の兄弟より多めに財産を遺します。どうか理解してください。 |

| 遺留分について | ・妻に今後も安心して暮らしてもらえるように不動産を相続します。子どもたちの財産は遺留分より少ないですが、お母さんのことを考えて、遺留分の請求はしないでください。 ・長男Aに、次男Bや三男Cよりも多くの遺産を相続させることにしたのは、私が次男Bに対して事業資金として500万円を贈与し、三男Cに借金の返済のために1000万円を贈与したからです。そのため、次男Bや三男Cには、遺留分侵害額は存在しないため、長男Aに対して遺留分侵害額請求はしないでください。 |

ただし、付言事項には法的効力はないので、必ずトラブルが避けられるとは限りません。

遺言者のメッセージをどのように受け取るのかは人により異なるため、付言事項があってももめる可能性はあるでしょう。

公正証書遺言でもめないためには、生前に相続内容について話し合う機会を設けましょう。

年末年始など、家族が集まる機会に、相続に関する家族会議を設けることがおすすめです。

生前に議論しておけば納得感が高まり、公正証書遺言でもめる事態を避けられるかもしれません。

例えば「住んでいる家を長男に渡し、現金を次男に渡そう」と考えていたとします。

生前に長男、次男と相続内容について話しておけば、遺言者の考えに納得してもらったうえで公正証書遺言を作成できます。

「なぜ長男は家を相続してもらったのか!聞いていない」などの不満やトラブルを避けられるでしょう。

「証人が欠格者だった場合」で触れたように、証人が欠格事由に該当すると、それだけで公正証書遺言が無効になります。

「せっかく作成した公正証書遺言が無効になってしまった」ともめないためにも、欠格事由に該当しない証人を選定しましょう。

| 欠格事由に該当する例 | ・未成年者 ・推定相続人 ・受遺者 ・推定相続人 ・受遺者の配偶者や直系血族など |

| 欠格事由に該当しない例 | ・欠格事由に該当しない親戚や知人 ・弁護士などの専門家 ・公証役場からの紹介など |

相続はプライベートな内容を扱うので、知人や親戚に知られたくない思いから弁護士などの専門家に依頼することが一般的です。

公正証書遺言を作成した後に「もめる可能性があるから内容を変更したい」と思った場合は、再度公正証書遺言を作成し直すようにしましょう。

公正証書遺言は原本が公証役場に保管されており、自筆証書遺言のように直接修正ができません。

内容を変更した公正証書遺言を作成して、現在の公正証書遺言と差し替えると変更した内容を反映できます。

遺言の内容は状況、遺言者の心情の変化により移ろうものですが、その内容を公正証書遺言に反映していないともめる原因になります。

少し手間はかかりますが、公正証書遺言の内容を変えたいときには、再度作成して差し替えしたほうがトラブルを避けられるでしょう。

-1024x687.png)

無料相談のご予約

受付時間:10:00~18:00

(土・日・祝日を除く)

弁護士法人サリュは、

遺産相続分野の

年間取扱件数300件超

年間相談件数1,000件超

公正証書遺言でもめてしまった場合は、「遺言を無効にしたい」または「遺留分を請求したい」の2つが主な争点になります。

| 公正証書遺言を無効にしたい | 遺言能力がなかったなどを理由に公正証書遺言を無効にしたい |

| 遺留分を請求したい | 遺言内容で侵害されている遺留分を請求して取り戻したい |

ここでは「公正証書遺言を無効にしたい」「遺留分を請求したい」という2つのケースに分けて、もめたときの対処の流れをご紹介します。

万が一、もめた場合には、どのような対処をしなければならないのか確認しておきましょう。

公正証書遺言を無効にする場合は、まずは当人同士での話し合いでの解決を目指します。

話し合いでは解決できなかった場合は、調停や訴訟へと進みます。

ここでは、公正証書遺言を無効にする手順を簡単にまとめているので、全体像を把握しておきましょう。

まずは、他の相続人や受遺者と話し合い解決を試みましょう。

相続人や受遺者(遺言で指定されて財産を受け取る人)全員が公正証書遺言と異なる内容の遺産分割に同意すれば、遺産分割協議をして相続する内容を変えることが可能です。

当事者同士での話し合いが難しい場合は、弁護士を含めて話し合い解決を目指すことも検討できるでしょう。

話し合いでの解決が見込めない場合には、調停・訴訟で決着をつけることになります。

遺言無効確認調停とは、家庭裁判所が間に入り当事者間で話し合いを進めて合意をめざす手続きです。

印紙代、郵送のための切手代・戸籍謄本等を準備して、家庭裁判所に調停申立をします。

調停はあくまで話し合いなので、調停では解決が難しいときは早期に打ち切って、次の「遺言無効確認訴訟」を提起します。

遺言無効確認訴訟とは、遺言が法律的に無効であることを裁判所に認めてもらう裁判です。

遺言の無効を主張する相続人が原告となり、当事者の主張やそれを裏付ける証拠を基に審理が進みます。

裁判では証拠を提出したり書面での主張が必要となったりするため、弁護士に依頼するのが一般的です。

訴訟の結果、遺言が無効と認められれば、公正証書遺言の無効を確定できます。

続いて、公正証書遺言が遺留分を侵害している場合の対処手順をご紹介します。

遺留分とは、一定の相続人(配偶者・子ども・親など) に最低限保障される遺産の取り分のことです。遺言によってもらえる財産が遺留分よりも少ない場合、多くもらっている相続人または受遺者に不足分を請求できます。

例えば相続人が配偶者のみの場合、配偶者の遺留分割合は2分の1です。相続財産が1億円ならば、遺言でどんな指定がされていたとしても、最低限5,000万円相当の財産を受け取る権利があります。

遺留分が侵害されていると分かったら、まずは財産を調査し、配達証明付き内容証明郵便で遺留分侵害額請求をして、解決できなければ調停、訴訟へと進みます。

遺留分が侵害されたらどのように対処をすればいいのか、以下で詳しく説明しますので、参考にしてみてください。

遺留分が侵害されているかどうかを含め、正確な「遺留分侵害額」を計算するためには、「相続財産の全体がいくらあるのか」を調べる必要があります。そのためにまず行うのが「財産調査」です。

自分で調べる方法と専門家に依頼する方法がありますが、不動産の評価額などで揉めそうな場合には専門家に依頼する方法がベストです。

遺産の総額が出たら、その遺産総額に自分の遺留分割合を掛けて、遺留分がいくらかを算出します。例えば相続人が配偶者のみの場合、個別の遺留分割合は2分の1となるため、遺産総額が1億円なら遺留分は「5,000万円」となります。

つまり、公正証書遺言で「遺産は全て友人Aに遺贈する」とあった場合も、5,000万円の「遺留分侵害額請求」を行うことができます。

公正証書遺言で遺留分が侵害されていると分かった場合は、まず相手に対して遺留分侵害額請求をします。

実は遺留分侵害額請求には定められた形式がなく、口頭で「遺留分を請求します」と意思表示するだけでも構いません。

しかし、口頭の意思表示だけでは「言った・言わない」になるので、「配達証明付き内容証明郵便」を活用するようにしましょう。

内容証明郵便には遺留分侵害額請求をする意思や日時、請求する相手などを記載します。

配達証明付き内容証明郵便を送った後に相手と協議がまとまったら、合意書を取り交わして侵害された遺留分を返還してもらいます。

| 【遺留分侵害額請求は時効に注意する】 遺留分侵害額請求ができる期間には、下記の時効があります。 財産調査をしている間に、時効期間を経過してしまいそうなら、まずは金額を特定せずに遺留分侵害額請求の意思表示をすることが重要です。 <遺留分侵害額請求の時効・除斥期間> 1.「相続が開始したこと」「遺留分が侵害されていること」の両方を知ってから1年 2.相続が開始してから(被相続人が亡くなってから)10年 遺留分侵害額請求の時効については、下記の記事で詳しく解説しています。 遺留分侵害額請求の時効は最短1年!期限内にすべきことを解説 |

なお、遺言の内容が複雑だったり、複数の人に生前贈与が行われていた場合、遺留分侵害額請求をすべき相手方の選定が、難しいことがあります。本来、請求すべき人に対して請求をしておらず、時効期間を過ぎてしまうことは往々にしてあります。そのため、遺留分侵害額請求をしようと考えた場合には、まず弁護士に相談することをおすすめします。

配達証明付き内容証明郵便を送付しても合意に至らない場合は、遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。

遺留分侵害額の請求調停は、第三者である調停委員が参加し、家庭裁判所で話し合いをしながら解決を図ります。

話し合いを重ねた結果、合意ができた場合には、調停成立になります。

遺留分侵害額の請求調停については、下記の記事で詳しく解説しています。

遺留分侵害額の請求調停で合意に至らなかった場合は、訴訟で決着をつけることになります。

訴訟で遺留分侵害額請求が認められると、別途手続きをとることで、強制執行ができ、相手の財産を差し押さえることも可能です。

遺留分侵害額請求訴訟については下記の記事で詳しく解説しています。

この記事では、公正証書遺言があってももめるケースやもめない公正証書遺言を作成するためのポイントを解説しました。

最後に、この記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

〇公正証書遺言を作成してももめるケースは下記のとおり

1.遺言者に認知症が疑われる場合

2.「口授を欠いていた」と疑われる場合

3.立ち会った証人が欠格者だった場合

4.遺言者の真意と遺言内容に錯誤があった場合

5.遺言内容が公序良俗に反する場合

6.公正証書遺言に記載されていない遺産があった場合

7.公正証書遺言が相続人の想像と異なった場合

〇もめない公正証書遺言を作成するポイントは下記のとおり

1.相続に詳しい弁護士に相談して作成する

2.遺言執行者を決めておく

3.遺留分に配慮して遺言を作成する

4.医師の診断書を作成する

5.付言事項を活用する

6.生前に相続内容を話し合う

7.欠格事由に該当しない証人を選ぶ

8.公正証書遺言の内容を変えたい場合は作成し直す

〇公正証書遺言でもめた場合の対処法は下記のとおり

・公正証書遺言を無効にする場合

ステップ1:他の相続人・受遺者と話し合う

ステップ2:遺言無効確認調停をする

ステップ3:遺言無効確認訴訟を起こす

・公正証書遺言が遺留分を侵害している場合

ステップ1:遺留分侵害額を確定するための財産調査を行う

ステップ2:配達証明付き内容証明郵便で遺留分侵害額請求をする

ステップ3:遺留分侵害額の請求調停をする

ステップ4:遺留分侵害額請求訴訟を起こす

公正証書遺言を作成してももめてしまうと、最悪の場合は調停や裁判に発展してしまいます。

もめない公正証書遺言を作成するためにも、専門的な知識のある弁護士に相談しながら進めるようにしましょう。