弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士

第一東京弁護士会所属

関西学院大学法学部卒業

同志社大学法科大学院客員教授

弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士

第一東京弁護士会所属

関西学院大学法学部卒業

同志社大学法科大学院客員教授

弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

「これから兄弟と遺産の話し合いをするけど、トラブルが起こらないだろうか」

「お金にがめつい兄弟がいて、相続がスムーズに進むか不安」

親が亡くなり悲しみが癒える間もなく始まる遺産整理で、トラブルを起こしたい人は誰もいません。

しかし、遺産相続トラブルは年々増加傾向にあり、中でも兄弟間の遺産相続トラブルは最も多い事例です。

もともと仲が悪い兄弟の場合は他人事ではありませんし、今まで仲が良かった兄弟であっても親の遺産相続がきっかけで仲が悪くなってしまう例は少なくありません。

実際に兄弟間の遺産相続トラブルが起きやすいケースは以下のとおりです。

兄弟間で遺産相続トラブルを起こさないためには、トラブルが起きやすいケースを把握し事前に対策することで回避できます。

また、トラブルを回避するためには遺産相続に関わる法律についても知っておくべきです。

そこでこの記事では、兄弟間で起こりやすい遺産相続トラブル事例と予防策を詳しく解説し、遺産相続に関わる法律の基礎知識についてもお伝えしていきます。

|

本記事のポイント |

|

・兄弟間で起こりやすい遺産相続トラブルとトラブルになりやすい兄弟の特徴・対策がわかる ・遺産相続トラブルを事前に回避する方法がわかる ・遺産相続トラブルを回避するうえで注意すべきことがわかる |

この記事を最後まで読み進めると兄弟間の遺産相続トラブルを事前に回避するためのヒントが見つかります。

遺産相続について兄弟間で揉めそうになっていて、トラブルは絶対に避けたいという方はしっかり最後まで読み進めて対策をしていきましょう。

相続の弁護士費用に、新しい選択肢を。

サリュは、お客様の弁護士費用の負担を軽減するため、

月額料金プランと着手金無料プランを用意しました。

最良の法的サービスを、もっと身近に。

相続の弁護士費用に、

新しい選択肢を。

サリュは、お客様の弁護士費用の負担を軽減するため、

月額料金プランと

着手金無料プラン

を用意しました。

最良の法的サービスを、もっと身近に。

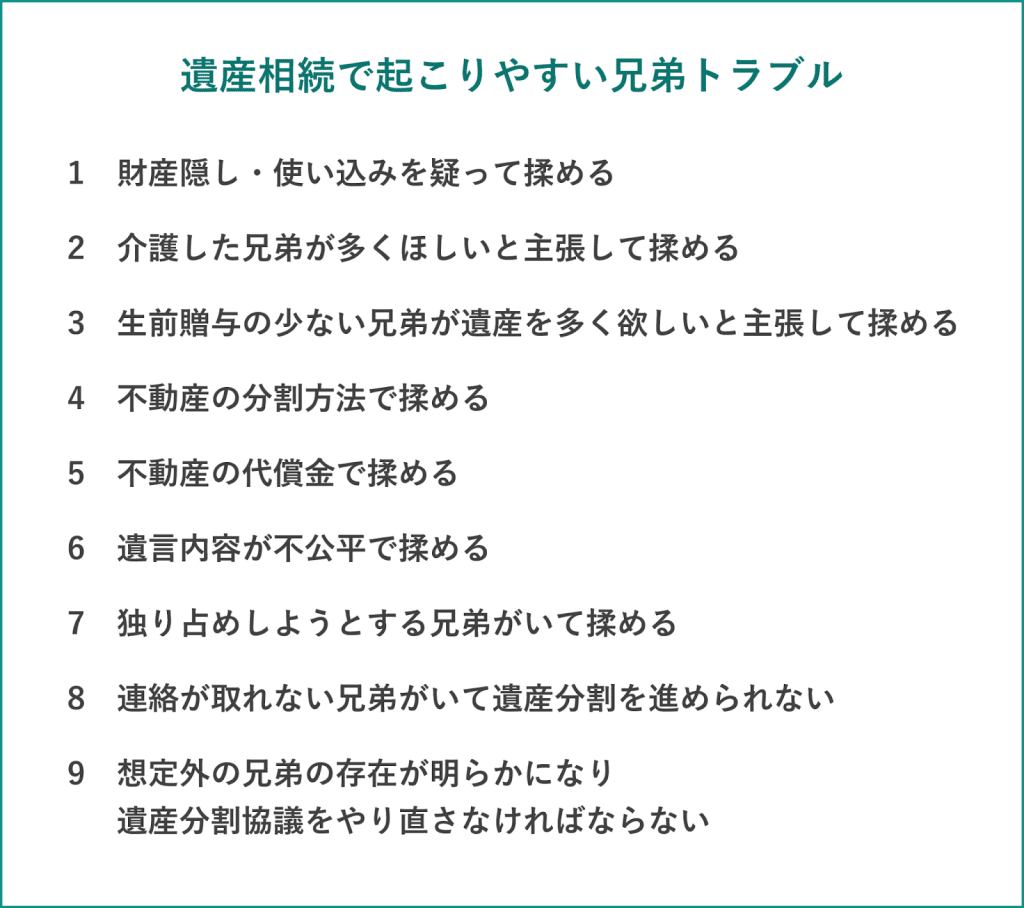

冒頭でお伝えしたとおり、遺産相続トラブルの中でも兄弟間のトラブルは最も多い事例です。

まずは、実際に兄弟間の遺産相続トラブルが起きやすい事例を、多い順に9つ紹介していきます。よくあるトラブル事例を事前に把握し、ご自身の状況と照らし合わせてみましょう。

【兄弟間で起こる遺産相続トラブル事例】

| トラブル事例 | 起こる可能性が高いケース | |

| 1 | 財産隠し・使い込みを疑って揉める | 特定の兄弟が親の財産を管理していた |

| 2 | 介護した分遺産を多く欲しいと主張して揉める | 兄弟間で親の介護・世話に偏りがあった |

| 3 | 生前贈与の少ない兄弟が遺産を多く欲しいと主張して揉める | 兄弟間で親からの資金援助に差があった |

| 4 | 不動産の分割方法で揉める | 主な遺産が不動産しかない |

| 5 | 不動産の代償金で揉める | 主な遺産が不動産しかなく、不動産を相続する兄弟が他の兄弟に代賞金を支払う場合 |

| 6 | 遺言内容が不公平で揉める | 遺言内容に従うと、ある兄弟が有利・不利になる場合 |

| 7 | 独り占めしようとする兄弟がいて揉める | お金に欲深い兄弟がいる |

| 8 | 連絡が取れない兄弟がいて遺産分割を進められない | 連絡先を知らない兄弟がいる |

| 9 | 想定外の兄弟の存在が明らかになり、遺産分割協議をやり直さなければならない | 相続人調査の結果、知らない相続人が明らかになった場合 |

ひとつずつ詳しく解説します。

遺産相続トラブルで多いのが、財産隠し・使い込みを疑って揉めるケースです。

特定の兄弟が親の財産を管理していた、または特定の兄弟だけで財産調査(どのような遺産がどれだけあるか調べること)する場合に起こりやすくなります。

例えば、長男が体の不自由な親の代わりに、親の生活費を引き出していたとしましょう。

相続開始後に次男が通帳を見ると、まとまった金額の不自然な出金があったため、「長男が使い込んだのではないか」と疑い、揉め事に発展してしまうのです。

実際に「財産隠し」や「財産の使い込み」をしている兄弟はいなかったとしても、親の相続財産が不明確であることで「もっと財産があるはずだ」「遺産を隠しているのではないか」と疑心暗鬼になり、互いに不信感がうまれます。

トラブルが起こらないようにするためには、財産内容の共有が大切です。詳細は2-1.財産隠し・使い込みを疑って揉めるトラブルの対策でご確認ください。

介護した分遺産を多く欲しいと主張する兄弟がいて揉めるケースも非常に多いです。

このトラブルは、兄弟間で親の介護・世話に偏りがあった場合に起こりやすくなります。

例えば、父親の遺産相続で、相続人は長男と次男だったとします。

長男の主張は、「自分が3年間父親を自宅介護していたおかげで父親の財産は1,000万円残っている。だから介護に時間と労力を費やした分、遺産は自分が全額もらうべきだ」という内容です。

一方の次男は、「1,000万円は多すぎだ。200万円プラスで十分だろう」と主張します。

このように、介護の対価について、兄弟で合意できずに揉めやすくなってしまうのです。

トラブルが起こらないようにするためには、介護の負担の見える化が大切です。詳細は2-2.寄与分を主張する兄弟がいて揉めるトラブルの対策でご確認ください。

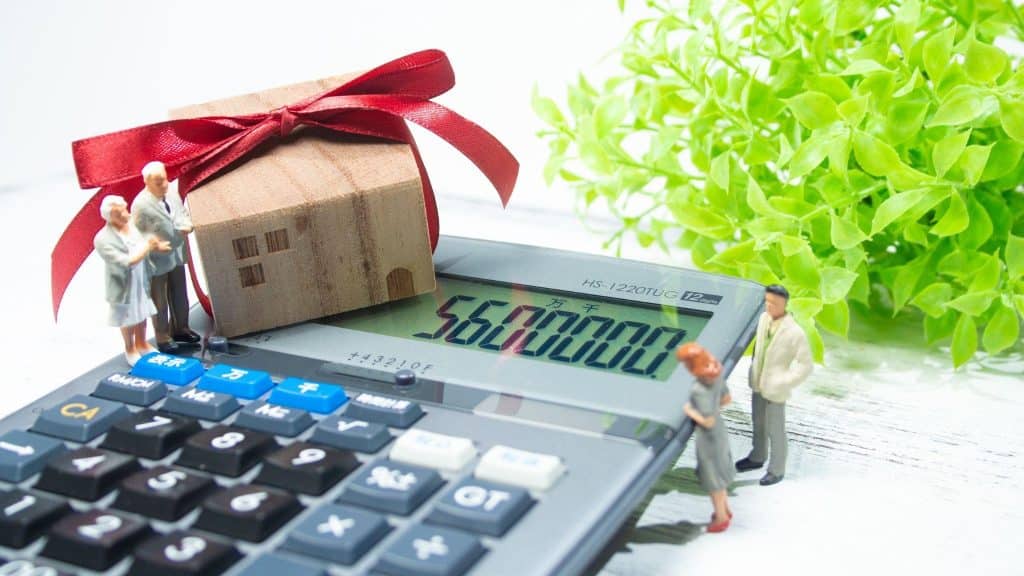

親から特定の兄弟に対する生前贈与が多い場合、他の兄弟が贈与が少なかった分遺産を多く欲しいと主張して揉めることもよく起こります。

兄弟間で親からの資金援助に差があった場合、このトラブルが発生しやすくなります。

例えば、父親の相続で、相続人は長男と長女だったとしましょう。

長男は昔、4年間海外の大学に留学しており、その費用は父親が支払っていました。

一方、長女は高校卒業後すぐに働き出して学費の援助は受けていません。

長女はそのことを持ち出し、「学費の援助がなかった分、自分が遺産を多くもらうべき」と主張します。

対して長男は、「長女は自分で就職すると決めたのだから学費は関係ない。遺産は平等に分けるべき」と反論します。

このように、学費や結婚資金、住宅購入資金、孫への教育資金で兄弟に差があると、兄弟で相続割合に合意できずに揉めやすくなってしまうのです。

トラブルが起こらないようにするためには、親を交えた話し合いや遺言書の作成が大切です。詳細は2-3.生前贈与の少ない兄弟が遺産を多く欲しいと主張して揉めるトラブルの対策でご確認ください。

遺産に不動産がある場合は、不動産の分割方法で揉めやすくなります。

他に十分な遺産があれば別ですが、主な遺産が不動産しかない場合は、不動産を巡って争いが起きやすくなります。不動産は物理的に分割できないため、兄弟間で平等に分割するのが難しいからです。

(土地の場合は、分筆することで現物分割が可能ですが、相続人間で合意に至るケースは多くありません。)

例えば、相続財産が実家の不動産と預貯金200万円だった場合、実家は長男が同居してそのまま住み続けたいと希望しても他の兄弟は預貯金200万円の分割のみでは納得しません。このように相続財産が不動産を多く占める場合、相続分割が平等に行うことができず意見が割れ、トラブルが起こりやすいのです。

このように相続財産が不動産を多く占める場合、相続分割が平等に行うことができず意見が割れ、トラブルが起こりやすいのです。

トラブルが起こらないようにするためには、不動産分割方法の知識を身に付けたうえで話し合いをすることが大切です。詳細は2-4.不動産の分割方法で揉めるトラブルの対策でご確認ください。

不動産に関するトラブルは多く、代償金で揉めることもよく起こります。

▼用語解説

| 相続における代償金とは:相続人の一人が不動産など分割できない遺産を相続する場合、多く取り過ぎた相続分について、他の相続人に渡すお金のこと。(例:遺産が1000万円の土地で、相続人が長男と次男2人のケースで、長男が土地を取得した場合、次男に代償金として500万円を払う) |

不動産を相続する兄弟が、他の兄弟に代賞金を支払う場合にトラブルが起きやすくなります。

なぜなら、不動産は値札がついているわけではないため、評価額は計算方法によってバラつきが出るからです。

例えば、長男が査定を依頼した不動産会社は自宅を6,000万円と評価したのに対し、次男が査定を依頼した不動産会社は7,000万円と評価した場合、代償金が500万円も異なってきます。

そのため、どちらの評価額を採用するかで揉めてしまうのです。

ほかにも、「代償金を分割で支払うことになったものの、支払が滞っている」などのトラブルもあります。

トラブルが起こらないようにするためには、不動産の評価方法の知識を身に付けた上で話し合うことが大切です。詳細は2-5.不動産の代償金で揉めるトラブルの対策でご確認ください。

遺言がある場合、遺言が兄弟に不公平な内容で揉めてしまうことも少なくありません。これは誰にでも起こりうるトラブルです。遺言の内容は民法で定められた相続分(法定相続分)よりも優先されますが(民法第902条)、法定相続分をまったく考慮しない内容だと、遺産を受け取れなくなってしまった相続人から不満が出ます。

例えば、遺言書に「財産は全て長男に相続させる」と書かれていたら、その他の兄弟が納得いくわけありません。

こういった場合、長男は他の兄弟から攻められることとなり精神的ダメージを受けるだけではなく、今後の兄弟仲も悪くなる一方です。

遺言書の無効や偽造を主張する者まで出てくるトラブルに発展するおそれもあるでしょう。

トラブルが起こらないようにするためには、少なくとも遺言を残す親に対して「遺留分」に配慮するよう伝えることが大切です。詳細は2-6.遺言内容が不公平で揉めるトラブルの対策でご確認ください。

遺産を独り占めしようとする兄弟がいて揉めてしまうケースもあります。

特にお金に欲深い兄弟がいる場合は要注意です。

多い事例としては、長男が「長男だからすべての遺産を自分が相続する」と主張するケースです。

たしかに、昔は「家督相続制度」といって、長男が全ての財産を相続することが民法で認められていましたが、1947年にすでに廃止になっています。

しかし、いまだに家督相続の考えを持っていて、時代にそぐわない主張をする人も少なくありません。

身勝手な主張をする人には話が通じないことが多く、中には不動産に勝手に住みついたり、現金を渡さなかったりなど、理不尽な行動に出ることもあります。トラブルが起こらないようにするためには、遺言書作成と財産管理の主導が大切です。詳細は2-7.独り占めしようとする兄弟がいて揉めるトラブルの対策でご確認ください。

連絡が取れない兄弟がいる場合は、遺産分割をなかなか進められません。

下記のような事情で連絡先を知らない兄弟がいる場合は要注意です。

①兄弟間の仲が悪く連絡先がわからない

②被相続人(親)の前妻に子どもがいる

③被相続人(親)に認知された子どもがいる

相続の話し合い(遺産分割協議)は、必ず全員で行わなければいけません(書面のやりとりでも可)。

連絡が取れない兄弟がいるためいつまでも遺産分割の話し合いを放置していると、相続税申告、相続登記など各種手続きの期限が過ぎてしまうおそれがあります。

相続手続きの期限が過ぎると、経済的なペナルティを課されたりと、損をしてしまう可能性があるので注意が必要です。トラブルが起こらないようにするためには、遺言書作成が何よりも重要です。詳細は2-8.連絡が取れない兄弟がいて遺産分割を進められないトラブルの対策でご確認ください。

遺産分割協議の終了後に想定外の兄弟の存在が明らかになり、遺産分割協議をやり直さなければならないというケースもまれにあります。

これは全員に起こり得るトラブルです。

「想定外の兄弟」とは、いわゆる隠し子や存在を知らされていなかった異母兄弟・異父兄弟・養子などです。

遺産分割協議が終わり金融機関などで手続きをしようとして、いざ戸籍を取得してみたら、そこで初めて「想定外の兄弟」の存在を知ります。

親が亡くなった場合、これらの人物も法定相続人となるため、必ず遺産分割協議に参加してもらう必要があります。

すでに他の相続人で遺産分割協議を終えていても、もう一度全員でやり直さなければいけません。トラブルが起こらないようにするためには、早めの戸籍確認が大切です。詳細は2-9.想定外の兄弟の存在が明らかになり、遺産分割協議をやり直さなければならないトラブルの対策でご確認ください。

前章で紹介したトラブルは、事前に対策を講じておくことで、回避することが可能です。

9つのトラブル対策を事例別に紹介していきましょう。

【トラブル対策】

財産隠し・使い込みを疑って揉めるトラブルの対策については、現時点で被相続人となる親が生前か死後かで対策が異なります。

被相続人となる親が生前に「財産目録」を作成し、相続人となる兄弟に相続財産を明らかにしておくことで回避できます。

また、同居している兄弟がいる場合は親が生前のうちに、兄弟間で財産管理方法について話し合いをすることも重要です。

兄弟のお互いが信用できない場合で、親が重度の認知症などになり自身の財産を理解し、管理することができない場合は、家庭裁判所の監督指導のもと財産管理を行う成年後見制度を利用することで財産を管理し、死後の相続財産を明確にすることが可能です。

遺族で財産調査をし、財産目録の作成が必要となります。

遺族だけで財産調査をすることも可能ですが、財産隠しなどで不信感を持っている場合は専門家に依頼をすることがおすすめです。

財産調査のみなら行政書士、遺産に不動産があるなら司法書士に相談しましょう。

また、弁護士であれば、揉めている事案についても、もめていない事案についても、財産調査や、不動産の調査を行うことができます。そのため、財産隠しなどが疑われる事案については、弁護士に依頼しましょう。

死後の相続財産の調査方法について詳しく知りたい場合は以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧下さい。

また、財産の使い込みを防ぐためには、被相続人が利用している金融機関の口座を凍結する手続きを速やかに行いましょう。

寄与分を主張する兄弟がいて揉めるトラブルの対策についても、被相続人となる親が生前か死後かで分けて見ていきましょう。

介護の方法や兄弟間での介護の負担について事前に話し合いを行うことが重要です。話し合いを行うことでわだかまりを軽減できる可能性が高くなります。

介護の苦労は他の人には分かりづらいため、介護の記録をメモしておくことが効果的です。

介護にかけた日数・時間・金銭的負担・ヘルパーや施設、自治体とのやりとり、親の状態や症状、具体的な介護の内容などを記録しておきましょう。

被相続人である親の財産維持・増加に貢献した相続人がその貢献度に応じて相続分に加えて受け取れる「寄与分」という制度があります。

つまり、介護負担が集中していた人には、被相続人への貢献が認められれば貢献度合いに応じて遺産を多く取得することが可能です。

あなたが介護負担を多くしていた場合は寄与分を主張しましょう。逆に、介護負担をしていた兄弟が寄与分を主張する可能性もあります。

しかし、寄与分が認められるのは簡単ではありません。詳しくは、「寄与分」の項目で解説しますので漏れなくチェックしていきましょう。

贈与が少ない兄弟が多く欲しいと主張して揉めるトラブルの対策についても、被相続人となる親が生前か死後かで分けて見ていきましょう。

親と兄弟全員が集まり、贈与の情報を共有して話し合うことを検討しましょう。

親がこれまで各兄弟に贈与した分について整理し、その上で親が遺産をどう受け継がせたいか、親の考えを確認します。

兄弟から不満が出る場合は、どのように公平性を保つかも相談しましょう。やりとりした内容は書面に残しておくと安心です。

話し合いが難しい場合は、親に遺言書を作成してもらうと、偏った内容でない限り、揉める可能性を低くすることができます。

贈与が多かった兄弟に対して、ほかの兄弟は「特別受益の持ち戻し」を主張できます(民法第903条)。

▼用語解説

| 特別受益とは:被相続人から相続人が生前に受けた特別な贈与などのこと 特別受益の持ち戻しとは:特定の相続人へ贈与した財産を、相続財産に戻して計算する制度のこと |

方法としては、特別受益にあたる贈与の記録・資料などを集め、相続の話し合いの場で「特別受益の持ち戻し」を主張します。

もし話し合いでまとまらなければ、遺産分割調停で解決することも検討しましょう。

不動産の分割方法で揉めるトラブルの対策については、他の方法と同じく遺言か話し合いしかありません。

しかし、不動産の分割方法の選択肢を知っておくことで、全員が合意できる解決案に辿り着きやすくなります。

不動産の分割方法は主に下記5つです。

【5つの不動産分割方法】

| 特徴 | 例 | ||

| 現物分割 | 財産を現物のまま分ける | ・長男が物件A、次男が現金をそれぞれ相続する ・分筆(登記簿上1つの土地を2つ以上に分けて登記をする)による方法(例えば400㎡の土地を、長男と次男で200㎡ずつ分ける) | |

| 共有分割 | ひとつの財産を相続人共有で相続する | 自宅を長男・次男2人の共有名義にする | |

| 代償分割 | 財産を相続した人が、他の相続人に代償金を支払う | 長男が自宅(評価額2,000万円)を相続し、次男に代償金1,000万円を支払う | |

| 換価分割 | 不動産を売却して、売却金を相続人で分ける | 自宅(評価額4,000万円)を売却し、売却金を長男と次男で2,000万円ずつ分ける | |

下記記事でもそれぞれの方法の詳細について紹介しています。

不動産の代償金で揉めるトラブルの対策については、不動産の評価方法の選択肢を知り、あらかじめ兄弟で話し合ってどの評価方法にするか決めることが効果的です。

不動産の評価方法は主に下記4通りあり、どの方法を用いるかによって評価方法は大きく変わります。

【不動産の4つの評価方法】

| ・実勢価格(取引価格) ・地価公示価格 ・路線価 ・固定資産税評価額 |

兄弟全員の公平性を保ちたいなら、「兄弟全員で選んだ不動産鑑定士に評価を依頼する」「地価公示価格・路線価・固定資産税評価額の平均をとる」というような方法だと不満が出にくいでしょう。

遺言内容が不公平で揉めるトラブルの対策について、被相続人となる親が生前か死後かで分けて見ていきましょう。

被相続人(親)が遺言書を作成するときに相続人(子である兄弟)にも説明をしておくことや、手紙などで遺言の内容の理由がわかるように記しておくと良いでしょう。

子である兄弟には遺留分という法律上で最低限保証される相続分があります。そのため、遺留分を侵害しないように遺言書を作成することも重要なポイントです。

また、被相続人の親がどうしても子である兄弟の遺留分を侵害する遺言書の内容で相続をさせたいという強い希望がある場合は、その兄弟に遺留分放棄をしてもらうことも可能です。その場合も相続人が納得のいく説明や放棄することでの見返りを準備する必要があります。

遺留分や遺留分放棄については、遺留分と遺留分侵害(減殺)額請求で詳しく解説します。

遺言書の内容に納得ができない場合は、遺留分侵害(減殺)額請求を行うことで法律上で最低限保障される相続分を請求することができます。

遺留分は、相続人が被相続人のこども(例えば長男と次男の兄弟2人)だけの場合、遺産相続財産総額の1/2を子である兄弟で均等に与えられます。相続人が配偶者と被相続人の子ども(例えば長安と次男の兄弟2人)の場合、遺産相続財産総額の1/4を配偶者、1/4を兄弟で均等に与えられます。

遺留分侵害(減殺)額請求については、遺留分と遺留分侵害(減殺)額請求で詳しく解説します。

遺産を独り占めしようとする兄弟がいて揉めるトラブルの対策について、被相続人となる親が生前か死後かで分けて見ていきましょう。

独り占めしようとする兄弟がいる場合は、親に相談して遺言書と財産目録を作成してもらうことが一番の方法です。

そして、キャッシュカードや不動産の登記事項証明書の在り処も聞いておくと、亡くなった後は自分が管理でき、勝手に持ち出されることを防げます。

話が通じなさそうな場合は、早めに弁護士に依頼する、または遺産分割調停を申し立てることを検討しましょう。

法律を無視した主張をする人は、話し合いをするだけ時間の無駄であり、自身もストレスが溜まる一方です。

連絡が取れない兄弟がいて遺産分割を進められないトラブルの対策について、被相続人となる親が生前か死後かで分けて見ていきましょう。

被相続人(親)本人が連絡が取れない兄弟や、他に子どもがいることを踏まえて、財産の分け方について遺言書の作成をすることが重要です。

遺言書があれば、遺産分割協議の必要はありません。そのため、連絡が取れない兄弟がいても遺言書どおりに財産を受け取ることが可能です。

ただし、連絡が取れない兄弟の遺留分に関しては相続開始から10年間は遺留分侵害請求が可能となりますので注意しましょう。

被相続人(親)が遺言書を遺していなかった場合、相続人全員で遺産分割協議を行わないと無効となります。

あらゆる手段を駆使しても行方不明で連絡が取れない場合や連絡が無視されてしまう場合は、「失踪宣言」の申立てや「遺産分割調停」を申し立てることで手続きを進めることができます。

相続人と連絡が取れない場合の対処法は以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

想定外の兄弟の存在が明らかになり、遺産分割協議をやり直さなければならないトラブルの対策としては、早めに被相続人(親)の戸籍(除籍)謄本を取得して、内容を確認することが望ましいでしょう。

親が亡くなったら、健康・介護保険や年金の手続き(いずれも死亡後14日以内)で何度か役所を訪問するので、その時に取得しておくのがおすすめです。

なお、親が亡くなったことが戸籍謄本に反映されるのには、通常死亡届を提出してから数日~2週間かかります。

-1024x687.png)

無料相談のご予約

受付時間:10:00~18:00

(土・日・祝日を除く)

弁護士法人サリュは、

遺産相続分野の

年間取扱件数300件超

年間相談件数1,000件超

兄弟間で起こりやすい遺産相続トラブルについて、前章で紹介してきました。お伝えした予防策を実行することでトラブルを回避することができます。

しかし、予防策を打ってもトラブルの元がどこから出て来るか分からないのが遺産相続です。

兄弟間の遺産相続トラブルが起きないよう、確実に回避したい場合は下記の方法を実践してください。

| 兄弟間の遺産相続トラブルを回避する方法 |

| ①遺産相続の基礎知識を押える ②親が生きている場合の回避方法 ③親が亡くなった後の回避方法 |

これを読めばトラブルが起きる前に回避することができます。万が一、トラブルに発展した場合でも冷静に対処できるようになります。

遺産相続では法律で決められていることが多くあります。

これを知らないと遺産相続をスムーズに進めることができないだけではなく、損をしてしまうケースもあります。

そうならないために、まずは遺産相続を行う上で知っておくべき基礎知識をしっかり押さえていきましょう。

| 遺産相続で押さえておくべき基礎知識 |

| ①法定相続人の順位と割合 ②遺言書の効力 ③遺留分と遺留分侵害(減殺)額請求 ④寄与分 |

ひとつずつみていきましょう。

法定相続人とは、民法が「相続の際に遺産を受け取れる権利がある人」と認めている相続人のことです。

法定相続人の範囲と相続の優先順位は以下のとおり。

配偶者は常に相続人となり、配偶者とともに法定相続人になれるのは順位が高い1グループのみとなります。

例えば、被相続人に子がいる場合は配偶者と子が相続人となります。被相続人に子も親もいない場合は兄弟が相続人となります。

また、法が定める財産所得である法定相続分の割合は以下のとおりです。

| 順位 | 配偶者の法定相続分 | 配偶者以外の法定相続分 |

| 第1位 子(子がいない場合は孫) | 1/2 | 1/2 複数の場合は均等に分割 |

| 第2位 親(親がいない場合は祖父母) | 2/3 | 1/3 複数の場合は均等に分割 |

| 第3位 兄弟(兄弟がいない場合は甥・姪) | 3/4 | 1/4 複数の場合は均等に分割 |

このように被相続人との関係性により相続できる優先順位と財産所得の割合が大きく変わります。

親が亡くなった時、兄弟(被相続人のこどもたち)は第1順位となり相続財産総額の1/2が法定相続分となります(残りの1/2は配偶者の法定相続分となります) 。これを均等に分割して財産を取得する決まりがあることをしっかり押さえておきましょう。

前章でお伝えしたとおり、トラブルを事前の予防策として被相続人が生前に遺言書を作成してあるかどうかが大きな鍵となります。

遺言書で認められる効力はさまざまありますが、「死後の自分の財産を、誰にどれだけ渡すか決められる」ということが一番のポイントです。

遺言書が存在しなければ法定相続分や遺産分割協議によって相続が進められますが、遺言書があれば遺言書の内容が優先されます。

しかし、遺言書が有効だったとしても遺留分の権利までは奪えませんので注意しましょう。

遺言書の効力について詳しく知りたい方はこちらで解説していますので合わせてご覧ください。

遺留分とは、一定の相続人(配偶者・子ども・親)に対して、遺言によっても奪うことができない「最低限もらえる遺産の取り分」のことです。

亡くなった方(被相続人)は、自身の財産の行方を遺言により自由に定めることができますが、遺された家族の生活の保障のため、遺言書があっても遺留分が優先されます。

例えば、被相続人の遺言に「全財産は全て長男に相続する」と書かれていても遺留分の権利を有する人は遺留分に相当する財産を請求することが可能です。この場合、「遺留分侵害額(減殺)請求」を行うことで遺留分を取り戻すことができます。

| ※遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求について 2019年7月1日以降に発生した相続(現法)は「遺留分侵害額請求」、2019年6月30日以前に発生した相続(改正前)は「遺留分減殺請求」を行います。 現法では侵害されている遺留分額を金銭で取り戻しますが、改正前では現物返還が基本という違いがあります。 その他の違いなど詳しく知りたい方は、「こちら」の記事をご覧ください。 |

遺留分の権利を有する人と、遺留分の割合は以下のとおりです。

|

遺留分がもらえる人 |

● 配偶者 ● 子(直系卑属) ● 親(直系尊属)

※兄弟姉妹に遺留分は認められていない |

|

遺留分の割合 |

配偶者のみの場合:相続財産総額の2分の1 配偶者と子の場合:相続財産総額の4分の1ずつ 配偶者と父母の場合:相続財産総額の3分の1が配偶者、12分の1ずつを父母 子のみの場合:相続財産総額の2分の1 父母のみの場合:相続財産総額の6分の1ずつ |

遺留分侵害(減殺)額請求は、あくまで「権利がある」だけなので、相続人本人が請求を行わなければ遺留分を取得することはできませんので要注意。

また、遺留分侵害額請求は相続開始してから1年以内に手続きを進めることが必要です。遺言書の内容によって遺留分が侵害されているとわかった場合は早めに手続きを進めましょう。

遺留分についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

寄与分とは、被相続人の財産維持や増加に貢献した人が、その度合いに応じて相続分に加えて受け取れる遺産のことです。

|

寄与分とは |

|

寄与=貢献 被相続人の財産維持・増加に貢献した相続人が その貢献度に応じて相続分に加えて受け取れる遺産のこと |

寄与とは簡単に言えば「貢献」の意味で、具体的には介護や労働力・財産の提供を指します。

例えば、父の介護を弟夫婦が長年していたとします。父が亡くなり遺産1000万円が残り、法定相続どおりだと500万円を兄弟で均等に分割となります。

しかし、「長年にわたって父の介護をしてきた弟は納得できない」となった場合に利用できるのが寄与分の制度です。

寄与分を主張すれば弟が介護として父に貢献してきたことが認められ、他の兄弟より遺産を多くもらえる可能性があります。

ただし、寄与分を認めるか否かは原則相続人同士の話し合いで決められます。つまり、相続人全員の合意がないと寄与分は認められないのです。

このハードルが高く寄与分を受け取るのは簡単ではありません。

寄与分について詳しく知りたい方や寄与分を認めてもらう方法など知りたい方は以下の記事で解説していますので、合わせてご覧ください。

兄弟間の遺産相続トラブルを回避するためには、親が生きている間にできるだけ対処することが望ましいです。

親が生きている間であれば、遺産相続を被相続人である親がどう考えているのか直接聞くことができます。親の考える遺産相続内容に納得ができない場合は、納得できるまで話し合いをすることもできます。

これにより家族間で遺産相続について納得する結論を導き出すことが可能です。

そして、納得できた内容を公的に遺すことで死後、兄弟間で遺産相続トラブルが起こる可能性を格段に引き下げられます。

そのため、親が生きている間に下記の回避方法を実践し兄弟間の遺産相続トラブルを回避するようにしましょう。

| 親が生きている場合の回避方法 |

| ①家族で話し合いを行う ②遺言書の作成を依頼する ③財産目録を作成する |

自分の遺産で兄弟が揉めることを望んでいる親はいません。

親が生きているうちにコミュニケーションをとり、必要な手続きを行っていきましょう。

親が生きている間に死んだ後のことを話し合うことはしたくない。と思う方も多いでしょう。

しかし、親が亡くなったあとに兄弟が揉めて信頼関係が崩れてしまうことのほうが辛いことではないでしょうか。

後々、トラブルが起こらないために親と相続人である兄弟で遺産相続について話し合いを行いましょう。

親が相続についてどう考えているか、兄弟が親の意見に対して納得ができるのか、お互いを尊重し合い話し合いを行うことでトラブルを回避することができます。

また、両親の介護が必要となった場合のことを兄弟間で事前に話し合うことも大切です。

特に自宅介護が必要となった場合は、身体的や時間的な負担に加え、精神的な負担も伴います。そうなったときに兄弟間で助けあえるような環境を作っておくことができます。

事前に話し合いを行うことで、後々トラブルが発展することを防ぐことができます。

遺産相続トラブルを回避する方法として遺言書は一番効果的です。

家族で相続について話し合いをしたあと、遺言書がないことで「やっぱり納得できない」などの主張が出てくる可能性があります。

そのため、話し合いをした内容を正式に遺言書として遺すことでトラブルを回避することができます。

相続財産の内容がひと目で分かるように財産目録を作成しておきましょう。

財産目録があれば、どんな手続きをするべきかがわかるため手続きをスムーズに進めることができます。

また、兄弟間で「財産隠し」や「財産の使い込み」などを疑う必要もなくなるため、トラブルを回避することができます。

親の生前に遺産相続についての回避策を打つことができなかった場合でも、遺産相続トラブルに発展しないための回避方法がありますのでお伝えします。

親が亡くなった後、遺産相続トラブルを回避する方法は「速やかに遺産相続手続きを進めること」です。

遺産相続手続きに時間がかかればかかるほど、他の兄弟は「財産隠し」や「自分の都合の良いように遺産相続を進めている」などを疑い、不信感が募っていきます。

そうならない為に、親が亡くなった後にやるべきことを把握し速やかに手続きを進めて行きましょう。

親が亡くなった後の遺産相続手続きでやるべきことは以下のとおりです。

| 親が亡くなった後にやるべきこと |

| ①誰が相続人になるのか確認する ②遺言書がないか確認する ③借金(債務)がないか確認する ④相続財産は資料を揃えて遺産分割協議をする ⑤遺産分割協議書を作成する |

兄弟間でトラブルが起こらないように順序良く進めていきましょう。

ひとつずつ詳しく解説していきます。

一般的には誰が相続人になるかは明確だと思います。

しかし、戸籍を調べてみると前妻との間に子どもがいたり、認知している子どもが発覚するケースもあります。

相続人が間違っている状態で遺産分割協議を進めても無効となり、手続きを進めることができなくなります。そうなると時間と手間がかかり、トラブルに発展しやすくなります。

そのため、まずは誰が相続人になるのかを確認するようにしましょう。

相続人の確認は、被相続人の戸籍謄本等を本籍地の市役所で取得し、戸籍に記載されている関係者の戸籍を取得することで確認ができます。

相続人の調査方法を詳しく知りたい方は以下の記事を合わせてご覧下さい。

遺言書があれば、遺言書の内容に沿って遺産相続を進めることとなります。そのため、まずは遺言書の有無を確認していきましょう。

遺言書は公証役場や法務省に保管されている場合と、本人が管理している場合があります。本人が保管している場合は被相続人の金庫や仏壇、タンスなどに保管してないか確認しましょう。

手書きの遺言書の場合は封を開けず家庭裁判所に持込み検認手続きを行う必要があるので注意が必要です。

借金(債務)もマイナスの財産として相続人が引き継ぐこととなるので、漏れなく確認する必要があります。

借金の有無を確認する前に相続財産の諸分野名義変更を行ってしまった場合、多額の借金や債務が判明した場合でも相続放棄ができなくなります。

そのため、借金の有無が確認できるまでは遺産に手を付けないように注意が必要です。

借金(債務)を調べる方法は以下のとおりです。

▼借金(債務)を調べる方法

・郵便物や保管物を確認する

債権者からの督促状等がないか確認しましょう。

・通帳を確認する

毎月の口座引き落としや振込などで借金やローン返済がないか確認しましょう。

・信用情報機関に問合せ

銀行や金融機関からの借金は信用情報機関に記録が残るため確認しましょう。

相続財産を確定させ資料を揃えたうえで遺産分割協議を行いましょう。

相続財産は財産目録を作成し一覧で確認できるようにするとわかりやすくなります。財産目録などの資料がないと他の兄弟から財産隠しなどを疑われトラブルに発展する恐れがあります。

財産を調べる方法は以下のとおりです。

▼相続財産を調べる方法

●利用していた金融機関を特定し、残高証明書の発行をする

●市役所で名寄帳を取得する。自宅にある固定資産税の納税通知書を探す。

●株・FX・国債の口座開設資料や証券、残高通知を探す

遺産分割協議で法定相続人全員が合意した内容を、遺産分割協議書として書面にまとめていきます。

遺産分割協議書は厳格な形式や様式はなく、下記の内容が明記されていれば書式は自由です。

| ▼遺産分割協議書で明記する内容 ・誰がどの遺産をどの割合で相続するかを明確に記載 ・法定相続人全員が自筆で署名 ・法定相続人全員の「実印」を押印 |

また、法定相続人は相続財産の名義変更や相続税の申告などで遺産分割協議書が必要となります。

そのため、法定相続人の人数分の遺産分割協議書を作成するようにしましょう。

ここまで兄弟間の遺産相続トラブルが起きないための回避方法について解説をしてきました。

ここまでお伝えした内容を実践することで、トラブルを回避することはできるでしょう。しかし、回避法を実践する上で注意すべきことがあります。

ここでお伝えする注意点を押さえておかないと、せっかく回避方法を実施してもトラブルの種を消しきることができずトラブルが起きてしまう可能性が高くなります。

そうならないためにも、下記の注意点をしっかり押さえていきましょう。

| 兄弟間の遺産相続トラブルを回避する上での注意点 |

| ①トラブルを回避するにはコミュニケーションを取ることが大前提 ②遺言書は公正証書遺言で作成しよう ③遺産分割協議書を間違えると最初から作り直しとなるので要注意 |

ひとつずつ詳しく解説します。

遺産相続トラブルが起きる大きな要因はコミュニケーションが取れていないことにあります。

もともと仲が良くない兄弟であれば、遺産相続前からコミュニケーションが取れていないことでお互いの信頼関係が無くトラブルに発展しやすくなります。

また、仲が良かった兄弟であっても遺産相続を進める中でコミュニケーションが取れていないと、不信感が募りトラブルとなりやすくなります。

そのため、トラブルを回避するためには大前提として兄弟間でコミュニケーションを取ることが重要です。

「コミュニケーションを取る」と言っても、仲良くしてください。という話ではありません。

遺産相続を進める上で1人が勝手に進めるのではなく、兄弟間で進め方を話し合い、情報を共有することだけです。

例えば、あなたが相続人調査や財産調査を行う場合、どのような方法でどれくらいの期間がかかるのかという情報を共有することが大切です。

何もしていない兄弟からすると、共有が無く時間がかかればかかるほど「勝手に何か企んでいるのではないか」「財産隠しを目論んでいるのではないか」と疑心暗鬼になります。

そうならないために、「報告・連絡・相談」を行い情報共有をしながら遺産相続手続きを進めることでトラブルを回避することができます。

親が生きているうちに遺言書を作成する場合は、公正証書遺言で作成することがおすすめです。

遺言書は、ただ思うままに書けばいいという物ではありません。しっかりと法的な知識を持ったうえで作らないと遺言書として認められない可能性があります。

公正証書遺言の場合、法律の知識を持った公証人が遺言書を作成するので遺言書が無効となる心配はありません。

また、公証人と証人が立会いの元に厳格に作成されるため信憑性が高く、争いになる可能性が極めて低くなります。

自筆証書遺言や秘密証書遺言で遺言書を作成した場合、被相続人が保管することができます。そうなると、遺言書の紛失や誰かが遺言書を偽造することもあります。

しかし、公正証書遺言は公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配もありません。

このように死後、被相続人の意思をしっかりと引き受けるためにも安全性の高い公正証書遺言で遺言書を作成するようにしましょう。

遺産分割協議書は預金の解約や不動産の登記手続き、相続税申告等で使用されます。これらは金融機関や法務局、税務署などが書類を確認し手続きを進めていきます。

いずれも提出された書類にミスや不備がないか厳しくチェックが行われ、間違いがあれば手続きが中断され、場合によっては作り直しとなります。

そのため、遺産分割協議書はミスがないように作ることがとても重要です。

遺産分割協議書を作成する際に、最低限守るべきルールは2つ。

ルールをしっかり守った上で、誰がどの遺産をどの割合で相続するかを明確に記載し遺産分割協議書を作成していきましょう。

相続財産や相続人が多い場合や遺産分割協議書の作成に不安がある場合は専門家にチェックをしてもらった上で提出すると安心です。

ここまで兄弟間の遺産相続トラブルについて、よく起きる事例と予防策、トラブルが起きないように事前にできる回避策について詳しく解説をしてきました。

読み進めてきた方の中には、

「両親と遺産相続について話し合いをしたことがないから兄弟間でトラブルが起こりそう」

「両親の介護問題で兄弟間で揉めた経緯があるから寄与分を主張されそう」

などと兄弟間で遺産相続トラブルが起こりそうだ、と思った人も多いのではないでしょうか。

お伝えしてきた予防策や回避策を実施することでトラブルを回避することはできます。

しかし、お金の問題はとてもデリケートです。あなたが予想をしていないところからトラブルが発生することが多いのが遺産相続です。

そのため、兄弟間の遺産相続トラブルを確実に回避したい場合は弁護士の力を借りるようにしましょう。

「弁護士はトラブルが起きてから頼るもの」と思っている人は多いですが、トラブルが起きる前に相談することで大きなトラブルになる前に未然に防ぐことができます。

あなたが予想をしていなかったトラブルに関して、経験豊富な弁護士であればトラブルが起きる可能性を細かく察知することができます。そのため、トラブルに発展する前に確実にトラブル回避ができます。

また、兄弟間だけでは感情的になったり、話をまともに聞いてもらえないという場合でも、専門家である弁護士が間に入ることで上手く交渉を進めてくれるので安心です。

その他にもトラブルになる前に弁護士へ相談することがおすすめな理由は以下のとおりです。

このように弁護士に相談することによりトラブルとなりやすい相続財産調査や遺産分割協議の交渉を任せることができます。

また、万が一トラブルになった場合でも交渉や代理等の対応を速やかに対応に行ってもらえるので安心です。

そのため、遺産相続トラブルを確実に避けるためにはトラブルが起きる前に事前に弁護士へ相談するようにしましょう。

遺産相続トラブルの相談はどの弁護士に相談しても対応してもらうことは可能です。

しかし、遺産相続トラブルを確実に回避したいのであれば、遺産相続トラブルに強い弁護士に依頼するようにしましょう。

弁護士の活動領域は幅が広く、刑事事件に強い弁護士、企業法務が専門の弁護士、離婚や相続などの親族問題が得意な弁護士など、多くの専門分野に分かれています。

どの弁護士でも相続問題に対応することは可能ですが、刑事事件に強い弁護士に依頼したところで知識やノウハウ、最新の情報に疎い場合が多くなります。

遺産相続トラブルに強い弁護士であれば、過去のさまざまな事例から的確なアドバイスを受けることが可能です。また、豊富な経験からトラブルの種を察知し未然に防ぐことができます。

そのため、遺産相続トラブルの相談は遺産相続トラブルに強い弁護士に依頼することが重要です。

-1024x687.png)

無料相談のご予約

受付時間:10:00~18:00

(土・日・祝日を除く)

弁護士法人サリュは、

遺産相続分野の

年間取扱件数300件超

年間相談件数1,000件超

この記事では、兄弟間で起こりやすい遺産相続トラブル事例と予防策を詳しく解説してきました。

▼兄弟間の遺産相続で起こりやすいトラブル事例9選

1.財産隠し・使い込みを疑って揉める

2.介護した分遺産を多く欲しいと主張する兄弟がいて揉める

3.生前贈与の少ない兄弟が遺産を多く欲しいと主張して揉める

4.不動産の分割方法で揉める

5.不動産の代償金で揉める

6.遺言内容が不公平で揉める

7.独り占めしようとする兄弟がいて揉める

8.連絡が取れない兄弟がいて遺産分割を進められない

9.想定外の兄弟の存在が明らかになり、遺産分割協議をやり直さなければならない

事前にトラブルになりやすいケースを把握し、対策をするようにしましょう。

また、遺産相続トラブルを回避するためには「遺産相続の基礎知識」「親が生きている間の対策」「親が亡くなった後の回避法」を押さえておくべきです。

| ▼遺産相続で押さえておくべき基礎知識 ①法定相続人の順位と割合 ②遺言書の効力 ③遺留分と遺留分侵害(減殺)額請求 ④寄与分 |

| ▼親が生きている場合の回避方法 ①家族で話し合いを行う ②遺言書の作成を依頼する ③財産目録を作成する ④両親の介護や世話について兄弟で話し合う |

| ▼親が亡くなった後にやるべきこと ①誰が相続人になるのか確認する ②遺言書がないか確認する ③借金(債務)がないか確認する ④相続財産は資料を揃えて遺産分割協議をする ⑤遺産分割協議書を作成する |

事前に知識を持ち、スムーズに対応することでトラブル回避することができます。

しかし、遺産相続はさまざまな法律の知識が必要であり、相続人全ての感情が絡みあるとても難しい問題です。

そのため、兄弟間の遺産相続トラブルを絶対に起こしたくない!という場合は自分で何とかしようとするのではなく、相続トラブルに強い弁護士に相談するようにしましょう。

第三者の専門家が間に入ることで、冷静に話ができ、納得したうえで遺産相続手続きを進めることができます。

この記事が兄弟間の遺産相続トラブルに悩む方の力になれることを願っています。