弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士

第一東京弁護士会所属

関西学院大学法学部卒業

同志社大学法科大学院客員教授

弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士

第一東京弁護士会所属

関西学院大学法学部卒業

同志社大学法科大学院客員教授

弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

遺留分権利者とは、「遺留分」を請求する権利を持った人のことです。具体的には、配偶者や子ども、親(亡くなった方に子どもがいない場合)が遺留分権利者となります。

亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺留分権利者にはなれません。

遺留分は、本来であれば遺産を相続できるはずの近親者(配偶者・子ども・親)が、遺言などのせいで必要な財産をもらえていない場合に請求することができます。

この記事では、遺留分権利者とは「どこまでの範囲の者なのか?」を詳しく伝えていきます。

後半では、「自分は遺留分権利者なの?」というのが気になる方に向けて、丁寧すぎるほど丁寧に解説しています。

これを見れば、相続の知識が無い方でも、自分が遺留分権利者に該当するか判断できるはずです。ぜひ、参考にしてください。

| 自分が遺留分権利者かすぐ知りたい方向けのリンク (クリックすると該当の箇所に飛びます) ・あなたが「亡くなった方の配偶者」である場合 ・あなたが「亡くなった方の子ども」の場合 ・あなたが「亡くなった方の親」の場合 ・あなたが「亡くなった方の孫」の場合 ・あなたが「亡くなった方の祖父母」の場合 ・あなたが「亡くなった方の兄弟姉妹」の場合 ・あなたが「それ以外」の場合 |

また、自分が遺留分権利者に該当すると分かった場合に、次にすべきことも解説しています。

遺留分というのが何なのかイマイチ分かっていない、という方も、記事内に説明があるため、読み進めるうちに理解できるはずです。ぜひ最後まで読んで参考にしてみて下さい。

相続の弁護士費用に、新しい選択肢を。

サリュは、お客様の弁護士費用の負担を軽減するため、

月額料金プランと着手金無料プランを用意しました。

最良の法的サービスを、もっと身近に。

相続の弁護士費用に、

新しい選択肢を。

サリュは、お客様の弁護士費用の負担を軽減するため、

月額料金プランと

着手金無料プラン

を用意しました。

最良の法的サービスを、もっと身近に。

まずは、遺留分権利者とは何か、遺留分権利者はどこまでの範囲の人が該当するのかを解説していきます。

遺留分権利者とは、文字通り、「遺留分が侵害されている場合に、侵害されている分を請求して受け取ることができる人」のことをいいます。

遺留分権利者になれるのは、原則として、配偶者・子ども(直系卑属)・親(直系尊属)のうち相続権がある人となります。

配偶者と子どもは常に相続人となるため、常に遺留分権利者でもあります。親(直系尊属)は、亡くなった方に子どもがいない場合のみ相続人となるため、子どもがいない場合のみ遺留分権利者となります。

これをケース別に分かりやすくまとめた表が、以下です。

【ケースごとの遺留分権利者】

| ▼ケース | 配偶者 (妻・夫) | 子ども (直系卑属) | 親 (直系尊属) |

| 被相続人(亡くなった人)に 配偶者と子どもがいる場合 | 遺留分権利者 〇 | 遺留分権利者 〇 | 遺留分権利者ではない ✖ |

| 被相続人(亡くなった人)に 配偶者はいるが 子どもはいない場合 | 遺留分権利者 〇 | ー | 遺留分権利者 〇 |

| 被相続人(亡くなった人)に 配偶者も子どももいない場合 | ー | ー | 遺留分権利者 〇 |

なお、亡くなった方の兄弟姉妹は遺留分権利者ではありません。民法1042条1項により、遺留分は「兄弟姉妹以外の相続人」に認められるとされているからです。

亡くなった方の兄弟姉妹は、亡くなった方に子ども(直系卑属)も親(直系尊属)もいない場合には相続人になりますが、遺留分は認められていません。

兄弟姉妹は、遺言書がなくて法定相続分による遺産分割になる場合には相続人になれるが、遺留分権利者にはなれないと覚えておくと良いでしょう。

ここからは、遺留分権利者について正確に理解するために、「遺留分とは何か」をより基本的なところから解説します。

遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人(配偶者・子ども・親) に最低限保障される遺産の取り分のことです。この遺留分は、遺言によっても奪うことができません。

例えば、相続人が妻Aと長男Bの場合、遺言で「愛人に遺産を全額譲る」と書いてあったとしても、妻Aと長男Bには、遺留分に相当する相続財産を受け取る権利があります。遺された家族を守るために設けられた制度というと分かりやすいでしょう。

遺留分が問題になるのは、不公平な内容の遺言書があるケースや、多額の生前贈与などで一部の相続人だけが多く財産を得ているケースなどです。つまり、もらえるはずの遺留分が受け取れていない場合に、遺留分トラブルが発生します。

遺留分が侵害されている(=遺留分に相当する財産を受け取れていない)場合には、侵害されている相手に対して「遺留分侵害額請求」という手続きをすることで、財産を取り戻すことができます。

※遺留分が侵害されている場合でも、侵害されている本人が納得していれば「遺留分侵害額請求を行わない」というだけで、特に何か手続きが必要になることはありません。

【遺留分についての概要】

| 遺留分の概要 | 遺言があっても、遺留分の方が優先される |

| 遺留分を請求できる状況 | ・不公平な内容の遺言により、遺留分に相当する財産を相続できていない場合 ・多額の生前贈与があったことで遺産が減り、遺留分に相当する財産を相続できていない場合 |

| 遺留分を請求できる人 | ・配偶者 ・直系卑属(子どもまたは孫など) ・直系卑属がいない場合は、直系尊属(父母または祖父母など) ※被相続人の兄弟姉妹、甥や姪には遺留分は認められていない |

| 遺留分の割合 | ・配偶者のみの場合は、2分の1 ・配偶者と子の場合は、4分の1ずつ ・配偶者と父母の場合は、配偶者3分の1 ・父母12分の1ずつ・子どものみの場合は、2分の1 ・父母のみの場合は、6分の1ずつ ※被相続人の兄弟姉妹には遺留分が無いため、兄弟姉妹の遺留分はゼロ |

| 遺留分の計算方法 | 【遺留分の基礎となる財産】×【個別の遺留分の割合】 |

| 対処法 | 遺留分が侵害されている場合、侵害している相手に「遺留分侵害額請求」ができる |

遺留分についての基礎知識については、「遺留分とは?言葉の意味や請求方法をどこよりも分かりやすく解説」の記事もぜひ参考にしてください。

ここからは、「遺留分権利者とは誰か?どこまでの範囲が遺留分権利者になれるのか」を解説していきます。

| 遺留分権利者に該当する人 (1)【原則】亡くなった方の配偶者・子ども・親が原則として遺留分権利者となる (2)孫や祖父母が、代わりに遺留分権利者になることもある (3)二次相続が発生した場合には遺留分が引き継がれることがある (4)遺留分侵害額請求権を譲渡された人にも権利がある |

原則として、遺留分権利者は「配偶者・子ども・親」のうち相続権がある人です。それ以外にも、遺留分権利者になれる人について詳しく解説していきます。

前章でも解説した通り、原則として、遺留分権利者は「配偶者・子ども・親」のうち相続権がある人です。これは、先ほど解説した通りです。

遺留分権利者である「亡くなった方の子ども」や「亡くなった方の親」がその権利を受け取れない場合には、代わりに孫や祖父母が遺留分権利者になります。

遺留分権利者である「亡くなった人の子ども」が既に亡くなっている場合、その子供(つまり亡くなった人の孫)が代襲相続人となるため、遺留分権利者となります。

遺留分権利者である「亡くなった人の親」が両親ともに亡くなっている場合には、その親(つまり亡くなった人の祖父母)が代わりに遺留分権利者となります。

※亡くなった人の親が片方だけ存在している場合は片親のみが遺留分権利者となります。

遺留分権利者である「亡くなった人の子ども」が相続欠格である場合、「亡くなった人の子ども」は相続人にも遺留分権利者にもなれませんが、その子供(つまり亡くなった人の孫)が代わりに遺留分権利者になれます。

※相続欠格とは、遺言書を無理やり書かせたり破棄したり被相続人や相続人を故意に死亡させようとしたりという重大な不正行為を行った場合に、相続権が剥奪される仕組みをいいます。

詳しくは、「相続欠格とは?欠格事由5つと手続方法・宥恕までを正しく理解しよう」の記事を参考にしてください。

※遺留分権利者である子どもが「相続放棄」している場合には、初めから相続人として存在していなかったことになるため、遺留分権利者にもなれません。

また、その子ども(つまり亡くなった人の孫)も遺留分権利者になれません。

遺留分権利者である「亡くなった人の親」が両親ともに相続欠格などで、その親(つまり亡くなった人の祖父母)に相続権がある場合、代わりに遺留分権利者となります。

※亡くなった人の親が片方だけ相続欠格で、片方のみが相続権を有する場合は、片方のみが遺留分権利者となります。

※遺留分権利者である親が「相続放棄」している場合には、初めから相続人として存在していなかったことになるため、遺留分権利者にもなれません。

両親ともに「相続放棄」していた場合は、その親(つまり亡くなった人の祖父母)も遺留分権利者になれません。

二次相続が発生した場合には、遺留分侵害額請求権も一緒に相続されるため、二次相続した相続人が遺留分権利者となります。

二次相続とは、最初の相続(=一次相続)で相続した人が相続後にまもなく亡くなり、近接して二回目の相続が発生することをいいます。

二次相続が発生した場合には、遺留分侵害額請求権も相続財産として引き継がれるため、引き継いだ相続人が遺留分権利者となります。具体的には、以下の人に遺留分侵害額請求権が承継されます。

・遺留分権利者(二次相続で亡くなった方)の相続人

・遺留分権利者(二次相続で亡くなった方)の受遺者(遺言によって財産を受け取る人)

・遺留分権利者(二次相続で亡くなった方)が遺留分侵害額請求権を遺贈した相手

「遺留分侵害額請求権」という権利そのものは譲渡することができるため、譲渡された人も遺留分権利者となります。

例えば、遺留分を侵害されている相続人が、借金をしている知人に遺留分侵害額請求権を譲渡するようなケースがあります。この場合、譲渡された知人は、遺留分権利者として、遺留分を侵害している相手に請求することができます。

なお、遺留分侵害額請求権は、相続が発生した後に限り譲渡が可能です。

2章では遺留分権利者の範囲(遺留分権利者になれる人)について解説しましたが、ここからは、2章で解説した遺留分権利者に該当していても「請求できないケース」を5つ紹介していきます。

| 遺留分権利者に該当していても請求できない5つのケース (1)遺留分を放棄した場合 (2)相続放棄した場合(代襲相続も) (3)相続欠格者に該当する場合 (4)相続廃除されている場合 (5)時効までに請求しなかった場合 |

それぞれのケースについて解説します。

2章で解説した遺留分権利者の範囲にあっても、生前に裁判所で手続きを行って遺留分を放棄した場合には、遺留分を請求する権利がなくなりますので、遺留分を請求できません。

また、遺留分権利者が遺留分を放棄をした場合には、その子どもや親が代わりに遺留分の権利を受け継ぐこともできなくなります。

※遺留分放棄について詳しく知りたい方は、「遺留分放棄とは?遺留分放棄をするか悩んだ時の判断基準を詳しく解説」の記事をご覧ください。

2章で解説した遺留分権利者の範囲にあっても、遺留分権利者が相続放棄している場合には、遺留分を請求できません。

相続放棄と遺留分放棄は別のものですが、相続を放棄すると相続人ではなくなるため、遺留分を請求できる権利もなくなります。

また、遺留分権利者が相続放棄をした場合には、その子どもや親が代わりに遺留分の権利を受け継ぐこともできなくなります。

遺留分権利者が相続欠格者に該当する場合には、相続権を剥奪されているため、遺留分を請求する権利もなくなります。

相続欠格とは、以下のような「相続欠格事由」に該当して、相続する権利がなくなることをいいます。

相続欠格になる5つのケース(相続欠格事由)

(1)被相続人や同順位以上の相続人を故意に死亡させた(死亡させようとして刑に処せられた)(2)被相続人が殺害されたことを知って告発や告訴を行わなかった

(3)詐欺・脅迫によって被相続人の遺言を妨げた

(4)詐欺・脅迫によって被相続人に遺言をさせたり、撤回・取消し・変更させたりした

(5)被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠蔽した

相続欠格者は相続人ではないため、当然、遺留分侵害額請求権もありません。

※ただし、相続欠格者に子どもがいる場合には、その子どもが代襲相続人となります。つまり、相続欠格者の代襲相続人は遺留分権利者になることができます。

遺留分権利者が「相続廃除」されている場合にも、そもそも相続権がないため、遺留分を請求する権利はありません。

相続廃除とは、被相続人(亡くなった人)が生前に「この相続人には財産を渡したくない」という思いから、自分の死後に相続させないために行う手続きのことです。遺留分すら渡したくないというケースで行われます。

相続廃除については、「相続廃除とは┃手続き方法と成功率15%の申立を認めてもらう方法」の記事をご覧ください。

被相続人から相続廃除されている人には相続権がないため、遺留分権利者にもなれません。ただし、相続廃除された人に子どもがいる場合には代襲相続が発生するため、相続廃除された人の代襲相続人が遺留分権利者になることはあります。

遺留分権利者が時効までに遺留分侵害額請求をしなかった場合には、遺留分を請求できる権利は消滅します。

遺留分侵害額請求を行使できる権利は、以下の条件で、無くなります。

【遺留分侵害額請求権の時効・除斥期間】

| 遺留分侵害額請求権の 消滅時効(1年) | ・相続が開始したこと ・遺留分が侵害されていること の両方を知ってから1年 |

| 遺留分侵害額請求権の 除斥期間(10年) | 相続が開始してから(被相続人が亡くなってから)10年 |

通常であれば、相続が開始して1年で請求権がなくなります。つまり、相続が開始してから1年の間に、「遺留分が侵害されているのでその分のお金をください」という意思を表示しなければ、それ以降は請求できません。

被相続人が亡くなった事実を知らなかったなど、相続が開始したことを知らなかった場合のみ10年の猶予があります。

この記事を読んでいるあなたが遺留分権利者の場合には、時効が完成する前(相続開始から1年以内)に遺留分侵害額請求を行う必要があるので注意しましょう。遺留分侵害額請求のやり方は、のちほど「自分が遺留分権利者だと分かった後にすべきこと5ステップ」で解説しています。

ここまで解説したことを踏まえて、あなたが遺留分権利者に該当するかどうかを判断できるよう、ケースごとに丁寧に解説していきます。

※なお、遺留分権利者に該当する場合でも、3章で示した通り、遺留分放棄した場合・相続放棄した場合・相続欠格者である場合・相続廃除されている場合・時効までに遺留分侵害額請求をしなかった場合には、遺留分請求はできませんので注意してください。

遺留分権利者である場合の遺留分割合についても併せて解説するので、ぜひ参考にしてください。

あなたが「被相続人(亡くなった方)の配偶者」である場合は、常に「遺留分権利者」となります。

前章で示したような、遺留分放棄・相続放棄・相続欠格者・相続廃除・時効完成に該当していなければ、遺留分侵害額請求が可能です。

例えば、遺言書に「長男に全財産を相続させる」と書かれているケースや、「慈善団体に全財産を寄付する」と書かれているケース、または生前贈与で多額の財産が子どもに贈与されているケースなどで、遺留分侵害額請求を行うことができます。

配偶者の持つ遺留分割合は、配偶者と子どもがいる場合は相続財産の4分の1、配偶者と親がいて子どもがいない場合には相続財産の3分の1、配偶者のみ(子ども・親がいない)場合には相続財産の2分の1です。

【ケースごとの遺留分権利者と遺留分割合】

| ▼ケース | 配偶者 (妻・夫) | 子ども (直系卑属) | 親 (直系尊属) |

| 被相続人(亡くなった人)に 配偶者と子どもがいる場合 | 遺留分権利者 〇 遺留分割合1/4 | 遺留分権利者 〇 遺留分割合1/4 | 遺留分権利者ではない ✖ |

| 被相続人(亡くなった人)に 配偶者と親がいて 子どもがいない場合 | 遺留分権利者 〇 遺留分割合1/3 | ー | 遺留分権利者 〇 遺留分割合1/6 |

| 被相続人(亡くなった人)に 配偶者はいるが 子・親がいない場合 | 遺留分権利者 〇 遺留分割合1/2 | ー | ー |

あなたが「被相続人(亡くなった方)の子ども」である場合も、常に「遺留分権利者」となります。

3章で示したような、遺留分放棄・相続放棄・相続欠格者・相続廃除・時効完成に該当していなければ、遺留分侵害額請求が可能です。

例えば、あなたが次女で、遺言書に「長男に全財産を相続させる」と書かれているケースや、「愛人に全財産を遺贈する」と書かれているケース、または生前贈与で多額の財産が自分以外の相続人に贈与されているケースなどで、遺留分侵害額請求を行うことができます。

子どもの持つ遺留分割合は、以下の通りです。

【ケースごとの遺留分権利者と遺留分割合】

| ▼ケース | 配偶者 (妻・夫) | 子ども (直系卑属) | 親 (直系尊属) |

| 被相続人(亡くなった人)に 配偶者と子どもがいる場合 | 遺留分権利者 〇 遺留分割合1/4 | 遺留分権利者 〇 遺留分割合1/4 | 遺留分権利者ではない ✖ |

| 被相続人(亡くなった人)の 配偶者が既に死亡しており 子どものみの場合 | 死亡 | 遺留分権利者 〇 遺留分割合1/2 | 遺留分権利者ではない ✖ |

なお、子どもが複数人いる場合には、子どもの遺留分割合を等分に分けます。

あなたが「亡くなった方の親」の場合には、亡くなった方に子どもがいない場合のみ遺留分権利者となります。

被相続人の親は、相続順位が第2順位であり、第1順位である子どもがいる場合には相続人になりません。相続人になれないということは遺留分権利者にもなれません。

そのため、相続順位第1順位である子どもがいない場合のみ、「亡くなった方の親」が遺留分権利者となるのです。

以下のケースのうち、亡くなった方の親が遺留分権利者になれるのは、以下の2つのパターンです。つまり、被相続人に配偶者はいるが子どもがいない場合、または被相続人に配偶者も子どももいない場合のみです。

【ケースごとの遺留分権利者】

| ▼ケース | 配偶者 (妻・夫) | 子ども (直系卑属) | 親 (直系尊属) |

| 被相続人(亡くなった人)に 配偶者と子どもがいる場合 | 遺留分権利者 〇 留分割合1/4 | 遺留分権利者 〇 遺留分割合1/4 | 遺留分権利者ではない ✖ |

| 被相続人(亡くなった人)の 配偶者が既に死亡しており 子どものみの場合 | 死亡 | 遺留分権利者 〇 遺留分割合1/2 | 遺留分権利者ではない ✖ |

| 被相続人(亡くなった人)に 配偶者はいるが 子どもはいない場合 | 遺留分権利者 〇 遺留分割合1/3 | ー | 遺留分権利者 〇 遺留分割合1/6 |

| 被相続人(亡くなった人)に 配偶者も子どももいない場合 | ー | ー | 遺留分権利者 〇 遺留分割合1/3 |

ただし、上記の表にある通り、亡くなった方の親の遺留分割合は6分の1または3分の1と、それほど多くはありません。

あなたが「亡くなった方の孫」の場合には、あなたが「亡くなった方の子ども(あなたの親)」の代襲相続人である場合のみ遺留分権利者となります。

つまり、「亡くなった方の子ども(あなたの親)」が、相続よりも前に亡くなっている場合や相続欠格の場合、相続廃除されている場合には、あなたが代襲相続人となり、遺留分権利者にもなります。

遺留分割合は、「亡くなった方の子ども」と全く同じ割合となります。

【ケースごとの遺留分権利者と遺留分割合】

| ▼ケース | 配偶者 (妻・夫) | 子ども (直系卑属) | 親 (直系尊属) |

| 被相続人(亡くなった人)に 配偶者と子どもがいる場合 | 遺留分権利者 〇 遺留分割合1/4 | 遺留分権利者 〇 遺留分割合1/4 | 遺留分権利者ではない ✖ |

| 被相続人(亡くなった人)の 配偶者が既に死亡しており 子どものみの場合 | 死亡 | 遺留分権利者 〇 遺留分割合1/2 | 遺留分権利者ではない ✖ |

あなたが「亡くなった方の祖父母」の場合には、以下の条件の時にだけ遺留分権利者となります。

・相続順位第1順位である「亡くなった方の子ども」がいない

・相続順位第2順位である「亡くなった方の親」が両方とも既に死亡または相続欠格または相続廃除されている

つまり、相続順位第2順位である「亡くなった方の親」が相続できる条件になっていて、なおかつ「亡くなった方の親」が受け取れない状況にある場合のみ、「亡くなった方の祖父母」が相続人となり遺留分権利者にもなります。

「亡くなった方の親」の代わりに受け取れる権利なので、遺留分割合は、「亡くなった方の親」と全く同じ割合となります。

【ケースごとの遺留分権利者】

| ▼ケース | 配偶者 (妻・夫) | 子ども (直系卑属) | 親 (直系尊属) |

| 被相続人(亡くなった人)に 配偶者と子どもがいる場合 | 遺留分権利者 〇 遺留分割合1/4 | 遺留分権利者 〇 遺留分割合1/4 | 遺留分権利者ではない ✖ |

| 被相続人(亡くなった人)の 配偶者が既に死亡しており 子どものみの場合 | 死亡 | 遺留分権利者 〇 遺留分割合1/2 | 遺留分権利者ではない ✖ |

| 被相続人(亡くなった人)に 配偶者はいるが 子どもはいない場合 | 遺留分権利者 〇 遺留分割合1/3 | ー | 遺留分権利者 〇 遺留分割合1/6 |

| 被相続人(亡くなった人)に 配偶者も子どももいない場合 | ー | ー | 遺留分権利者 〇 遺留分割合1/3 |

あなたが「亡くなった方の兄弟姉妹」の場合には、残念ながら遺留分権利者ではありません。

民法1042条1項により、遺留分は「兄弟姉妹以外の相続人」に認められるとされているからです。

兄弟姉妹は、遺言書がなくて法定相続分による遺産分割になる場合には相続人にはなれるが、遺留分権利者にはなれないと覚えておくと良いでしょう。

亡くなった方と「それ以外の関係」の場合には、残念ながら、あなたは遺留分権利者ではありません。

遺留分権利者になれるのは、亡くなった方の配偶者・子ども(または孫など直系卑属)・親(または祖父母など直系尊属)のみだからです。

あなたが亡くなった方の遠い親戚という場合や、知人・愛人など血縁関係がない場合には、遺留分というものは発生しません。

ただし、例外として、遺留分侵害額請求権という権利を譲渡された場合には遺留分権利者になります。

前章では、「あなたが遺留分権利者かどうか」を初心者でも判断できるよう解説しました。

その中でも触れたのですが、遺留分権利者ごとの遺留分割合について、念のため全体をもう一度まとめておきます。

上記のように、遺留分割合は、遺留分権利者の組み合わせによって変わるので注意しましょう。また、同じ順位の遺留分権利者がいる場合には、そのグループの割合を等分に割って計算することになります。

例えば、遺留分権利者が「配偶者と子ども」で、子どもが3人の場合、配偶者は4分の1、子どもグループが4分の1なので、子ども3人はそれぞれ遺留分割合が12分の1となります。

遺留分割合についてもっと詳しく図解で知りたい方は、「あなたの遺留分割合が一目で分かる!どこよりも詳しく解説」の記事をご覧ください。

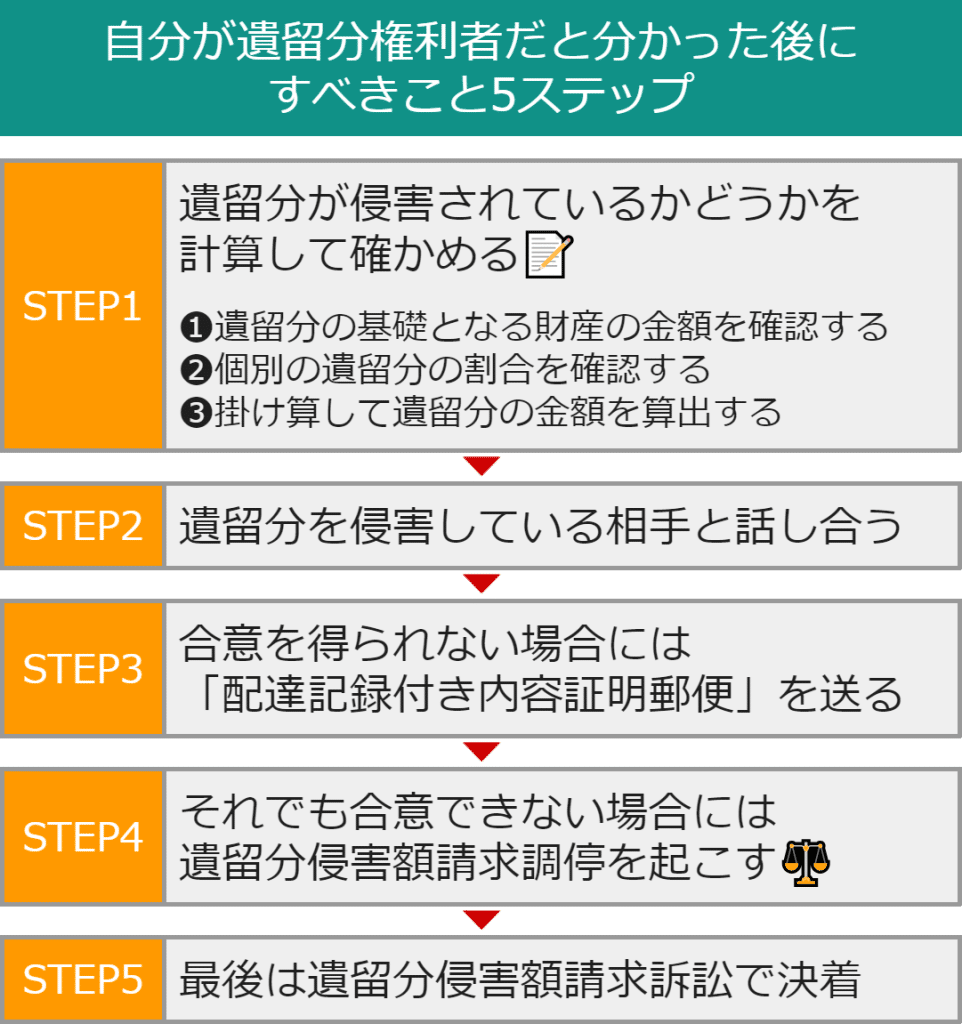

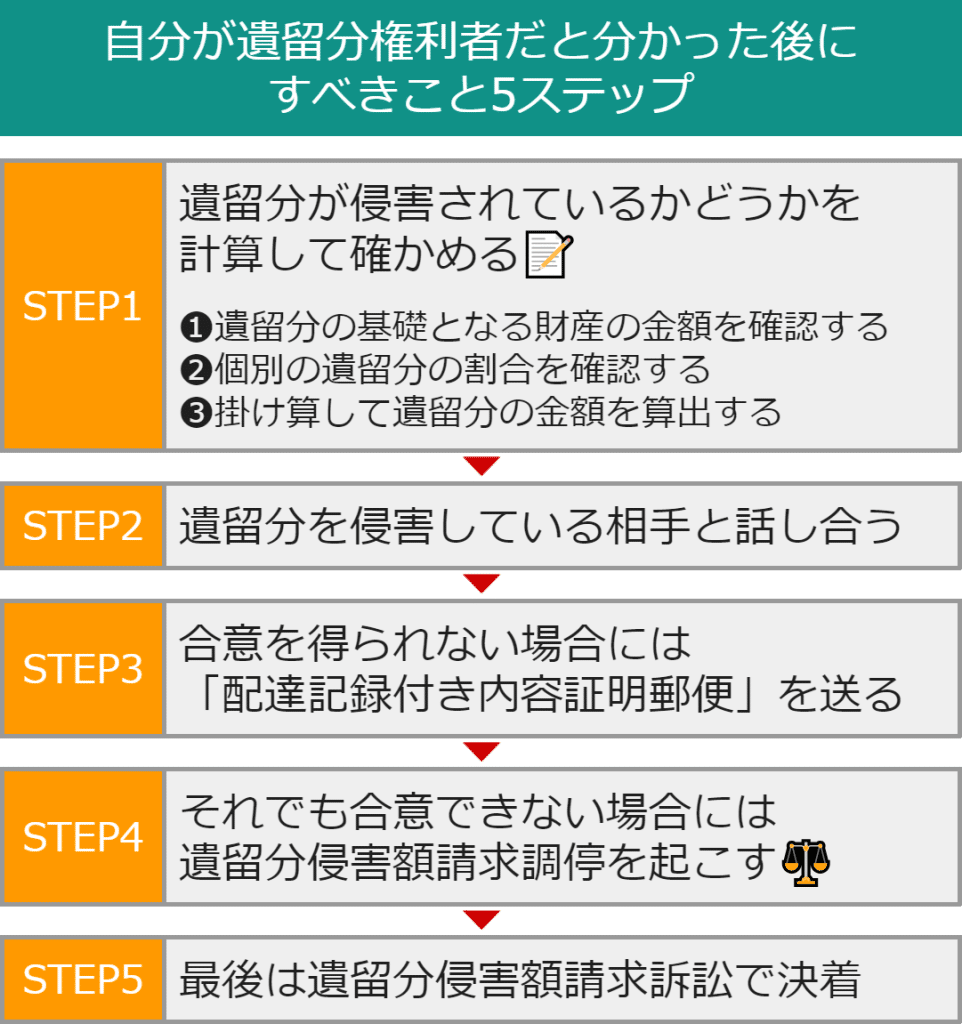

ここまで説明した内容で、自分が遺留分権利者に該当するのかや遺留分割合については理解できたはずです。ここからは、自分が遺留分権利者に該当すると分かった後に何をすべきかを解説していきます。

自分が遺留分権利者に該当すると分かった場合には、以下のステップを実行しましょう。

なお、先ほども触れた通り、遺留分侵害額請求には時効がある(通常1年)ので、この後の動きはなるべく早く行うことをおすすめします。

ひとつずつステップを見ていきましょう。

自分が遺留分権利者であることが分かった場合には、自分の遺留分割合を確認した上で遺留分侵害額がいくらになるかを計算し、遺留分が侵害されているかどうかを求めましょう。

遺留分が侵害されているかの計算は、具体的には以下のステップで行います。

| (1)遺留分の基礎となる財産の金額を確認する (2)個別の遺留分の割合を確認する (3)掛け算して遺留分の金額を算出する ➡自分が受け取れる金額が算出した遺留分額よりも少ない場合は遺留分が侵害されている状態 |

なお、ここでは簡略して説明しますので、詳細を知りたい方は「遺留分の計算方法|3ステップで誰でも遺留分を求められる【計算例付き】」の記事をご確認ください。

遺留分の基礎となる財産の金額とは、「プラスの遺産(相続開始時)+生前に行われた生前贈与(1年以内)+相続人への特別受益にあたる生前贈与(10年以内)-債務」を計算した金額です。

つまり、プラスの遺産と生前贈与を足して、マイナスの遺産を引いたものとなります。

例えば、プラスの遺産として不動産(4,000万円の価値のあるマンション)と現金5,000万円がある場合、遺留分の基礎となる財産の金額は9,000万円となります。

次に、「遺留分権利者の遺留分割合」で解説した自分の遺留分割合を確認しましょう。

例えば、被相続人であるAが亡くなり、相続人が長男B・次男C・長女Dの場合(被相続人の妻は既に死亡)、子どもたち3人で「子の遺留分2分の1」を等分するので、子どもたちはそれぞれ6分の1ずつの遺留分割合となります。

(1)と(2)を掛け算して、遺留分の金額を算出します。

例えば、遺留分の基礎となる財産の金額が9,000万円であり、自分の遺留分割合が6分の1の場合、遺留分の金額は1,500万円となります。

その結果、遺留分の金額を受け取れていない場合は「遺留分が侵害されている状態」となります。この状態の時に、遺留分侵害額請求をすることができます。

例えば、遺留分の基礎となる財産の金額が9,000万円であり、自分の遺留分割合が6分の1の場合、遺留分の金額は1,500万円となります。この場合、相続時に遺留分の金額である1,500万円を受け取れていれば、遺留分は侵害されていません。

例えば、被相続人の遺言書に「長男Bにはマンション(4,000万円の価値)と現金2,000万円、次男Cには現金1,500万円の、長女Dにも現金1,500万円を相続させる」とあったとします。

この場合、長男Bが優遇されており不公平感はありますが、次男Cと長女Dは、遺留分に相当する1,500万円は受け取れているので、残念ながら遺留分侵害額請求をすることはできません。

一方、このケースの場合、相続時に受け取った金額が1,500万円よりも少なければ、遺留分侵害額請求の対象となります。

実際のケースでは、「そもそも遺留分の基礎となる財産の全容が分からないため、侵害されている遺留分の金額が分からない」ことや「多額の生前贈与があったと思われるが、証拠は掴んでいない」というようなケースがあります。

上記のような場合で、遺留分を侵害している相手が財産調査に協力してくれない場合には、弁護士に依頼して相続財産調査をしてもらうことをおすすめします。その他、遺留分について弁護士に依頼がベストなケースについては、「遺留分侵害額請求は弁護士に相談すべき?メリット・弁護士費用を解説」の記事で解説しています。

時効まで時間がまだあり、話し合える相手ならば、まずは遺留分を侵害している相手と話し合ってみましょう。

遺留分を侵害している相手に、「自分の遺留分が侵害されていること」「遺留分は遺言よりも優先される権利であること」などを説明して、侵害されている金額を支払ってもらえるか確認してみてください。

話し合いを有利に進めるために、この段階から弁護士に間に入ってもらう方法も有効です。

合意に至った場合には、支払金額や支払時期、支払方法などを具体的に決めて、必ず合意書などの書面を作成しておきましょう。

ただし、時効が迫っている場合や話し合いたくない相手の場合、揉めて時間がかかりそうな場合には、なるべく早くに次で説明する「配達記録付き内容証明郵便」を送付するステップを行ってください。

話し合いでは解決が難しい場合には、なるべく早く「配達記録付き内容証明郵便」で遺留分侵害額請求の書面を相手方に送付します。必ず時効を迎える前(通常であれば相続開始から1年以内)に送ってください。

配達記録付き内容証明郵便で遺留分侵害額請求の書面を送ることで、「時効よりも前の日時に請求していること」や「相手方が受領したこと」を示す証拠を残すことができます。後々の交渉や裁判などで必要な証拠となるので、口頭ではなく必ず配達記録付き内容証明郵便での請求をおすすめします。

遺留分侵害額請求の文面は決まっていませんが、以下の内容を含めた書面を送りましょう。

遺留分侵害額請求の書面に記載すべきこと

・請求する人の名前(あなた)

・請求する相手(送付先)

・請求の対象となる遺贈・贈与・遺言の内容

・遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する旨

・請求する日時

上記の書面は、遺留分権利者が送ることも可能です。しかしながら、後の交渉をスムーズに進めるためには、弁護士に依頼するのも良いでしょう。弁護士名義の書面を送ることで、遺留分を侵害している相手に心理的にプレッシャーを与えることが期待できます。

書面を送ったら、再度相手方と協議します。協議の方法は特に定められていないため、直接会っても良いですし、電話やメール、手紙でも構いません。協議がまとまったら支払金額や支払時期、支払方法などを具体的に決めて合意書を作成し、侵害された遺留分を返還してもらいましょう。

内容証明郵便で請求しても無視される場合や合意できない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立てて、調停委員や代理人を通じて相手と話し合います。

遺留分制度は基本的には計算で結論が出る紛争ですので、多くの事例は、調停か、調停前の話合いにより解決されます。

支払ってもらう金銭の額や支払方法について、調停で話し合いが成立しない場合には、地方裁判所(金銭の請求額によっては簡易裁判所)に対して、民事訴訟を提起する必要があります。

訴訟では主に、遺留分の基礎となる財産の金額や債務の金額、生前贈与の有無や金額、遺産の評価額などが審理されます。

訴訟の中で、あなたの遺留分の主張と証明ができれば、裁判所が請求を認める判決を出してくれます。相手方が支払わなければ差し押さえも可能です。

本記事では「遺留分権利者」の意味や範囲について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

▼遺留分権利者とは

| ・遺留分権利者とは、文字通り「遺留分の権利を持っている人」のこと ・原則として、配偶者・子ども(直系卑属)・親(直系尊属)のうち相続権がある人 |

遺留分権利者に該当する範囲

| (1)【原則】亡くなった方の配偶者・子ども・親が原則として遺留分権利者となる (2)孫や祖父母が、代わりに遺留分権利者になることもある (3)二次相続が発生した場合には遺留分が引き継がれることがある (4)遺留分侵害額請求権を譲渡された人にも権利がある |

遺留分権利者に該当していても請求できない5つのケース

| (1)遺留分を放棄した場合 (2)相続放棄した場合(代襲相続も) (3)相続欠格者に該当する場合 (4)相続廃除されている場合 (5)時効までに請求しなかった場合 |

自分が遺留分権利者だと分かった場合には、時効に気を付けながら、相手方に確実に請求していくことが大切です。

ただし、遺留分は、正確な計算や財産の把握など難しい面があるので、迷ったらサリュなど相続分野に強い弁護士にぜひご相談ください。